令和7年度 1学期

更新日:2025年8月28日

8月28日(木) 登校日

登校時、校庭隅のビオトープや保護者の方々に自宅から運んでいただいた朝顔の植木鉢に早速水遣りをしたり、教員室前の配布物ボックスの確認をしたりする児童たちの姿が見られ、夏休み前の1学期同様の学校生活が始まりました。

通常より30分ほど遅い8時40分頃生活指導主任の指示で、校庭で待機していた児童たちが一斉に教室に向かいました。それぞれの手には、早くも自由研究作品や絵画ポスター、水泳用具等を入れたバッグ等が見られ、挨拶を交わしていると様々なことを話しかけてくれました。

「夏休みに〇〇に行った!」「今年はお姉ちゃんだけ◇◇に行ってぼくは行けなかったけど・・・」「このシューターの発射角度は30度までしか成功しないんだ。」「昔の家を作り、家の中が見えるように工夫しました。」・・・

教室に入ると早速担任がいる教卓付近に集まって話をしたり、持参したものをすべて自身の机の上に置いて担任の指示を待ったり、夏季休業中の出来事を皆に発表したり、逆に担任の夏季休業中の出来事を電子黒板を使ってクイズ形式で当てさせたりする様子も見られました。

そして9時30分頃には早くも下校。来週月曜日からの2学期学校生活・学習に向けて少し見通しがもてたことと思います。

夏休みわくわくスクール 2

あのサイエンス朝会をもう一度!

「さかさまち」に行こう

音楽コンサート

一億円体験

ソーラーカー『デデーン!でんきバクダン』

生き物を飼うってこういうこと?

銀と硫黄の反応『ロードオブザリングス~黒い指輪と毒杯の盃』

ラテンリズムを楽しもう

子ども金融教室

将棋教室

大岡山花壇整備

レゴを楽しもう!

夏休みわくわくスクール 1

調べるって楽しい!(自由研究を応援します)

体を使って遊んで、踊ってみよう

みつろうエコラップづくり

葉脈標本のしおりづくり

夏休み読み聴かせスペシャル

オセロ入門

オセロを楽しもう

お琴教室

盆踊りをかっこよく踊ってみよう

はじめての点字

ガリガリプロペラを作ろう

点字を打ってみよう

将棋教室

マクラメ編みブレスレットを作ろう

弦楽器の仲間たち どんな音 どんな役割 どんな響き?

大田区小学生クイズ王はだれだ! 選手権

スライムを作ろう

絵本でたんけん 「かわ」

miso教室

洗足池自然講習会

囲碁体験教室

サッカースクール

化学ペンで絵を描こう

ハロー!会計 監査体験

7月18日 金曜 大掃除 終業式

1学期最後の登校時間―「今日、お楽しみ会なんだ!(パチパチと拍手)」「おい、○○、今日遊べる?」という声が聞かれ、夏休みを前に児童たちの心が軽くなってきている様子が伝わってきました。(また校舎脇の1年朝顔の鉢を持ち帰ろうとしている多くの保護者の方々の姿も見られました。朝からご協力いただきましてありがとうございました。)

一方、大掃除では「水槽をきれいにするので、たわしを貸してください。」と用務員室を訪ねる児童、「ここ、どうしたら掃除ができるかな?」と高所に雑巾や箒を当ててみたり、学級文庫の整理整頓をしている友達に「一度、ここに置いたらいいよ。」と教えて机の上の物を退けたり、「みんな!手伝って!」と声をかけて協力する姿も見られ、大掃除に懸命に取組む良い学習ができていました。

2校時終業式の校長講話、3年児童代表の言葉の後に今学期も校長から「よりよい学校生活を送るために」と題し、嫌だなと思われることはしたりしない、嫌なことをされたら「知らせる」ということで、特にプライベートゾーンについての話も取り上げ、学校ホームページに掲載されている配布文書内「児童・生徒のみなさんへ 不安や悩みがあるときには・・・一人で悩まず、相談しよう」と「そうだんシート」の紹介をしました。また生活指導主任からは熱中症予防、交通安全、不審者対応、インターネットの正しい使い方についての話がありました。

以上、今日、学習したことは家庭でも話すようにと伝えましたので、保護者の方々はご家庭で詳しくお聞きください。

7月17日 木曜 給食終了

本校教職員の中で最も早く出勤する給食調理員は、6時30分に給食室に入り、日々の給食準備を始めます。今日の献立は・・・

・夏野菜のカレーライス

・海藻サラダ

・フルーツポンチ

それぞれ担当のチーフが食材を切って調理準備が整うのが8時30分頃で9時に出勤してくる職員の方々と朝会、打ち合わせをします。そして給食室での調理と食器等搬入のための配膳室掃除、ワゴン消毒等の作業に分かれます。

給食の時間になり、各学級への配膳台受渡しのときに、配膳員の方々は児童たちに様々な声掛けをしています。「プール寒くなかった?」「社会科見学があるんだって?どこにいくの?」その他、髪形や衣服のことなどについても話をしているそうです。また児童たちからは「今日の(献立の)海藻サラダって、何が入っているんですか?」「フルーツ・ポンチ?サイダーが入るとフルーツ・パンチになるんじゃない?」「サンプルケースの中の物は本物ですか?」「・・・この後、(サンプルケースの中の物は)どうするんですか?」「デザート!楽しみ楽しみ!」と様々な疑問、質問をしてくる児童もいるようです。

一方、「『カレー・・・昨日食べた・・・』と言われるかもしれない。」ということも話の中で聞かれました。

7月16日 水曜 避難訓練

「震災が発生した場合の避難方法の基本行動について理解し、状況に対する的確な判断と、落ち着いた行動がとれるようにする」というねらいで標記訓練を行い、講話で以下の3点について確認しました。

・情報を聞き取る

ー地震が発生したということのみの伝達で、平成23年の東日本大震災発災時の話をし、状況がすぐにわからない場合もあるということ

・落下物を避けるために、机の下にもぐる

ー今回は休憩時間で、図書室にいた児童は教室と同じように机の下にもぐり、廊下等にいた児童は持っていたもので頭部を保護するなどの行動がとれていたということ

・教師の指示に落ち着いて従う

ー指示を聞き、整然と体育館へ避難―東日本大震災発災時は下校中の児童もいたことを伝え、周囲をよく見、情報を聞き、その後の行動が自身の判断に委ねられる場合もあるということ

また、地震に限らず、避難時の「お・か・し・も・ち」の約束を再度確認しました。

・おさない ・かけない ・しゃべらない ・もどらない ・ちかづかない

(本日は雨天のため、1,3,5年生の起震車体験学習は中止となりました)

講話で使用した教材は、7月7日(月)の全校朝会時の教材とともに図書室手前、教育相談室廊下壁面に掲示しています。

7月15日 火曜 5,6年 バスケットボール体験学習

東京羽田ヴィッキーズのコーチの方々からバスケットボールの基本について教えていただきました。

ウォーミングアップでは腕を回旋しながらのスキップ、体育座りやうつ伏せ寝、仰向け寝からのスタートダッシュ等を通して,どのようにしたら指示通りの動きができるかを考えさせ、「体の各部位を自分の思い通りに動かせるようにする練習」を行いました。児童たちからは、様々な歓声とともに「あっ、手使ってる!」「ダメだよ!」「少しだけ手、使っちゃった」「フライングだよ!」と笑顔で注意し合っていました。

ボールを使っての活動では、ドリブル、パス、シュートの3グループに分かれてそれぞれのコーチの指導を受けました。ドリブルでは強弱遅速をつけたり、股抜け技も練習したり、シュートではレイアップシュートで各方向からのジャンプ前の踏切足の確認、(ボール不使用、ドリブルの有無等段階的に)、そしてパスでは基本指先は上(突指防止)、肩幅に膝を軽く曲げる等の細かい指導がありました。(5年生ではジャンプシュートで、ボールはボードの黒四角枠を狙い、リングよりも高く投げるということを学習、そして最後には簡単なゲームも行いました)

「ドリブルでボールを速くつけるようになった。」

「背中に沿ってボールを転がし、腰の辺りでキャッチ後、手首を使って投げ上げてキャッチするのができるようになった。」

「特にシュートは、ドリブルからのジャンプのタイミングに合わせる繋がりが大切だと分かった。」

「バスケットボールは全体的にリズム感が大事だと思った。」

「僕はサッカーをやってるから『位置取り』は得意!」

「練習ではなかったけど、パスカットが割と上手いんだ。」

―授業後の児童たちの声から

7月14日 月曜 6年 社会科 法教育

「かしこい消費者になるために、身近な生活と関わりのある『法律』と『契約』の話」

と題して東京都行政書士会太田支部の方々による消費者教育における法教育の授業が行われました。

『契約』についてはプロスポーツ選手の例を挙げて児童たちの理解を得ましたが、日常生活の無意識に行われている文具等の貸し借りでも『使用貸借契約』というもので繋がっていることの説明には、思わず「えっ」という声が漏れていました。そして本時は3つの『売買契約』の事例から、返品、返金が可能かどうかを個人で、グループで意見交換をした後に法に基づいた解釈、説明を受けました。そして今回は民法に照らして、成年であるかどうか、売買の金額、保護者の許可の有無、真実の申告の有無(嘘をついていないか)等によって、判断が分かれるということを学びました。

最後にSNSの利用についての情報モラルについて学習しました。SNS上ではすべて公の場であり「利用規約」が『契約』となり、それを確認しないで勝手に使うと・・・

・損害賠償請求

・慰謝料請求

・威力業務妨害

・名誉棄損

・学校等での社会的信用失墜 等

重大な法的な問題が起きてしまったり、自分自身の信頼関係や信用を失う可能性もあるということを学びました。

令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳から自分で契約できる能力があるとされ、契約の取消権が17歳までとなっています。『契約』によって社会に主体的に参加できるようになるとともに消費者トラブルに巻き込まれる危険性も高まります。学校では発達段階に応じた「自立した消費者」としての資質・能力を高める教育を進めます。

7月14日(月曜)サイエンス朝会「尿素で冷え冷え」(溶解熱)

暑くなってきました。夏には、袋の中身をつぶす急速冷却がよく使われていますね。実は、これには尿素が入っています。

尿素は、化粧水や肥料としてよく使われています。この尿素は水に溶けると熱を吸収し、温度を下げる働きがあります。

実際に実験してみましょう。水(約24度)に尿素を入れてかき混ぜます。すると、約12度まで下がりました。とっても冷たいです。

市販されている急速冷却剤を手作りしてみましょう。ジッパーのついたポリ袋に尿素を入れます。水を薄いポリ袋に入れて余分な部分を切り落とし、尿素の入ったポリ袋に入れます。水の入った薄いポリ袋をつぶし、水と尿素が混ざると、急速に冷却します。

とても冷え冷えで気持ちがいいですよ。夏休みにぜひ試してみてください。

7月11日 金曜 たてわり音読会

6月26日(木曜)朝時間から標記の準備を行ってきましたが、今日はいよいよ上学年児童が下学年児童に選んだ本を読み聞かせをする日となりました。

1年生は、教室でお迎えを待ち、後6年生が先導して各たてわり班の教室に向かいました。

読み聞かせを始める前に、早く読み終わり時間が余った場合、時間内に読み終わらなかった場合のことについて話があった後に、読み聞かせが始まりました。二人並んで、向かい合って、上級生が下級生を挟むようにして、下級生を左右に座らせて、二人並んで床にしゃがんで・・・・本文を読む前に表紙絵に注目させて、お話に期待感を持たせる工夫も。

席に着くなり、「あっ、髪切った?」と上級生の顔を見てにっこりと笑顔になったり、「どっちの本がいい?」「どっちの本を先に読むか、じゃんけんで決めて。」と上級生に尋ねられて考え込んだり、譲り合ったり・・・児童たちの様々な様子が見られました。

音読会が終わり、はじめと同じように班カードを持った6年生が1年生を教室まで誘導しているときも、「楽しかった?」「今日、プールあるんだ。」「今日、休み時間は外であそべるかな?」「走っちゃダメ!」・・・という会話等が聞かれました。1年生の中には、折り紙工作を手に持っている子が何人かいました。(上級生のお兄さん、お姉さんにプレゼントしようとしていたのか・・・?)

7月10日 木曜 1年 生命尊重週間 ―はるちゃんとのふれあい活動―

本日から、環境委員会主催の標記活動が行われています。休み時間になると、1年生6名が環境委員の高学年児童が待つ、教員室脇の畑に集まりました。まず小松菜(人参は後半に)の収穫体験から始まりました。小松菜(人参も)は、環境委員会がうさぎのはるちゃんのために育ててきたもので、継続的に収穫できるように切る箇所も1年生に丁寧に教え、「こまつなのとりかた」と題した説明カードも用意していました。そして1年生は小松菜を水で洗い、えさを与えるときの注意(しゃがんで、手のひらにえさを載せて、そっと差し出す・・・)を受けて緊張の面持ちで飼育小屋に入っていきました。

活動は、中休みと昼休みの2回、16日(水曜)までの5日間実施します。

一方、教室では「いいことみつけ」のカードに、隣席の友達の良さについて書いていました。

・いつも面白いね。そんな〇〇君、いいと思うよ。〇〇君が笑うと私も笑いたくなるよ。

・いつも□□さんらしいすがたを見せている□□さんはいいと思います。

・いつもゴジラのことをいっぱい教えてくれてありがとう。助けてくれてありがとう。

・しせいがぴっ、てしててかっこいいよ。

・いつもおしゃべりをたくさんしてくれてありがとう。元気が出たよ

7月 9日 水曜 1年 図工科 「チョッキンパでかざろう」

様々な色折り紙を切ったり折ったりして作ったものを連結し、長さ1m程の作品を一人ずつ作りました。そして最後に作品の最下部に願い事を書いた短冊をつけて仕上げ、教室に飾って楽しみました。

1枚目の作品は「三角折り」、2枚目の作品は「四角折り」、3枚目の作品は「とびら折り」そして4枚目の作品は自由としました。児童たちは、切った折り紙の形、色の組み合わせも考えてそれらをつなぎ合わせました。

以下、短冊に書いた願い事を紹介します。

・いつか海に行けますように

・すてきなお姉さんになりますように

・これ以上、かわいくなりませんように

・おりひめとひこぼしが天の川で会えますように

・クリスマスプレゼントがたくさんもらえますように

・みんなのアサガオが元気に育ちますように

・家に新しい命がうまれますように

・おじいちゃんに会えますように

・自然の天才になれますように

・宇宙飛行士になれますように

他学年の笹飾りの短冊に書かれた願い事も紹介します。

・人気者になれますように

・この1年、みんなと笑えますように

・建築家になれますように

・みんなが幸せになれますように

7月9日(水曜)5年伊豆高原移動教室(3日目)

楽しい移動教室も残り1日となりました。今日もとても良い天気です。朝食をしっかりと食べたあと、荷物整理・後片付けです。「立つ鳥跡を濁さず」開園10周年を迎える学園は今もとても綺麗です。先輩たちと同じように「来たときより美しく」片付けをしましょう。

今年は学園の10周年を記念して、大田区内の小学5年生全員が「木(き)ーホルダー」づくりを行います。作った作品を並べて各学校で1つの文字をつくり写真に残します。59校の文字がすべて合わさると、どんな文ができるのでしょうか。各自がつくった作品は記念に持ち帰ります。その後、学園の売店でお土産を購入しました。自分のため・家族のためにおこづかいの代金を超えないよう真剣に選んでいました。でも、一番のお土産は、お土産話かもしれませんね。

3日間共に過ごした矢口西小学校と合同で閉園式を行い、学園の皆様に感謝の気持ちを伝え、学園をあとにしました。

思い出に残る3日間となりました。暑い中でしたが、みんなよく頑張りました。明日は学校です。

7月 8日(火曜) 6年 理科 「植物のからだのはたらき」

「根、茎及び葉には水の通り道があり、根から吸い上げられた水は主に葉から蒸散により出ていくこと」について、30センチメートル程に育ったホウセンカの苗と葉をすべて取ったものに、茎の根元から上の部分をビニルで覆う実験の考察から学習が始まりました。

実験をすると両方ともビニルに水滴が残ったことについて話し合いとなり、

・葉の部分がなくても「蒸散」が行われる

・葉を残した方が「蒸散」を盛んに行う(ビニル内の水分量の比較から)

という2点について考えました。

理科室前の廊下壁面の科学新聞には「蒸散」の他に「溢液」という現象があることについての記事がありました。科学新聞は、家庭科室、理科室利用時、また放課後のこども教室を利用する児童たちがよく見ている新聞です。

7月8日(火曜)5年伊豆高原移動教室(2日目)

今朝はとても良い天気です。センター広場で朝会を行いました。ラジオ体操をし、昨日の振返りと今日の行程の確認をしました。班で協力して活動できたこと、風呂や食事の片付けがとてもよかったことなど、今日も生かしていきましょう。みんな元気です。

朝食は、地元食材を使ったサバのみりん干しです。しっかりと食べて今日の活動に備えます。

午前は、伊東歴史案内人の方と一緒にハイキングです。学園を出発し、川を下って海に向かって歩いていきます。途中で、鶯の鳴き声やリスの鳴き声も聞こえました。リスを目撃した子もいました。海が見えてきました。眼下には相模湾のきれいな海。大室山の噴火でできた溶岩の上に立っています。はしだて吊橋では、揺れで怖がる子も・・・。全員渡ることができました。照葉樹の森を抜け学園まで歩きました。都会では見ることのできない様々な自然について伊東歴史案内人さんに教えていただきました。

宿舎に戻り、昼食後は、レクリエーション、そして、楽しみにしていたドラム缶ピザ作りです。

食材を切り、生地を作りました。上手に火を起こし、トッピングをし、ドラム缶の釜で焼きます。協力して作った出来立てのピザの味は格別でした。お腹いっぱい食べました。

夜はキャンドルファイヤーです。火の神様(コーゲンズーイ)から、協力の火、友情の火、全力の火、健康の火を授かり、みんなで猛獣狩りのゲームなどをして楽しみました。

今日も一日、暑い中よく頑張りました。温泉に入って、おやつを食べて、ゆっくりとおやすみなさい。

と思ったら、星空が見えてきました。急遽、センター広場に集合し、春の大曲線を描く、北斗七星、うしかい座のアルクトゥールス、おとめ座のスピカを見ました。そして、七夕に見たかった、夏の大三角である、こと座のベガ(織姫星)と、わし座のアルタイル(彦星)、はくちょう座のデネブを見ました。「七夕の日は、織姫星と彦星がくっつくんだよ」という冗談を本気にしたのは誰でしょう。お休み前によい星空を見ることができました。いい夢が見られそうです。

7月7日(月曜)5年伊豆高原移動教室(1日目)

たくさんの保護者の方や教職員に見送られ伊豆高原に出発しました。バスは2階建てで車窓からは遠くまで景色が良く見えました。

バスレク係が企画したイントロクイズ、自己紹介クイズなどでバス中を楽しみました。伊豆の海も見えてきましたがガスがかかってます。

バスは順調に進み 予定よりも30分早くシャボテン公園に到着しました。バスの中でお弁当を食べ、グループ ごとに見学をしました。サボテンを見たり、カピバラに触れ合ったりしました。真夏のソフトクリームはとても美味しいです。

行程が順調に進み、14時前に学園に到着しました。

学園では荷物整理をしたあと、矢口西小学校と合同で開園式をしました。学園長さんから、今年、伊豆高原学園が改築10周年を迎えるという話がありました。きれいに使いましょう。

その後は、入浴です。学園のお湯は温泉です。ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩温泉で体がよく温まりました。

夕食を食べたあとは、星空観察ですが、雲がかかり星がよく見えません。今日は七夕。雲の向こう側では、織姫と彦星が出会えたのでしょうか。

今日はぐっすりと休み、明日のハイキングに備えます。みんな1日元気に過ごせました。

7月 7日(月曜) 全校朝会 「夏休み自由研究」

今月の学校だより「かしわ」の巻頭言に食に関する自由研究について掲載しましたが、今朝は、新聞や季刊誌、インターネット資料、参考日誌、区発出プリント等を用いて様々な自由研究について紹介しました。

・様々な交通機関を使っての旅行記、登山記録

・新聞等で紹介されている児童向け書籍紹介 (7月5日からのレオ・レオ二 絵本づくり展も)

・美術巨大絵画鑑賞 (秋田市美術館 秋田の行事/藤田嗣二 幅20.5M 渋谷駅 明日の神話/岡本太郎 幅30M)

・5年 音楽鑑賞教室/東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

・6年 こころの劇場 劇団四季「王子と少年」

様々なところに出向いて、主に時系列に沿ってまとめていく学習の方法や、東京都小学生科学展出品の際の「研究のまとめ方」に沿ったテーマを決めて研究を掘り下げていく方法等、について提示しました。

また夏休みになってからではなく、SC日記をはじめ、夏休み前から研究してきたこと、また今、これから始める自由研究もあるということを伝えました。日記でいえば「読書日記」「食事日記」「夢日記」「ペット飼育日記」・・・等も考えられます。また私が書いている日記帳(ケース)も示して、日々続けると1冊の本のようになるということも伝えました。

今年はどんな自由研究に出合えるのか、今から夏休み明けの9月が楽しみです。

7月 4日(金曜) 3年 SC科見学

午前は、都立東京港野鳥公園で生き物の体のつくりや生態等についての話を聞き、調査実習をとおして学習を進めました。

「俺、結構、ムシ、とれるぜ。」「私は初めてだから・・・」こんな会話を聞きながら環七通りに停めたバスを降り、園内に入ると空気が変わるのがはっきりとわかりました。自然農園でのグループ昆虫採集、観察が始まると・・・

「いるいるいる!」「いたいたいた!」「何かいる!」等の声があちらこちらから聞こえてきました。

「チョウトンボ、こっちに来て!」「静かにおりてきて・・・」「おりてくるまで攻撃しちゃだめだよ・・・」

「コガネムシ・・・死んじゃった?」「あみに爪でしがみついているから生きてるよ!」

「ハチ、捕まえてしまいました!」「大丈夫、このハチはおとなしいから・・・にがしてあげようね。」

捕まえた虫を室内で観察―アカボシゴマダラ、ハラビロカマキリ、タマムシも!すると「アゲハチョウだ!」の声がー見るとガラス窓の外側にー「捕まえようかな。」「いや、(ガラス越しに)頭、胸、腹が観察できるね。」

そして、観察が終わり、虫を逃がすときに・・・「捕まえたところに、逃がそうよー」と声をかける児童もいました。また逃がそうとしたチョウトンボが指先から離れずにいると「飛んでいきたくないんだね・・・」とグループ皆の視線が集まりました。

ネイチャーセンターでの干潟の生き物、野鳥の観察では、干潟の意味について映像で理解した後に、干潟観察路からカニやトビハゼ、ゴカイ、アサリやシジミ等を見つける活動をしました。「カニが両手(ハサミ)で順番こに何か食べてる!」「両手(ハサミ)で万歳してジャンプしてる!」「とびはぜは6センチメートルから10センチメートルくらいあった。」「とびはぜは見つけにくいな。」また最近はアライグマが出没しその足跡も確認しました。また野鳥の観察は望遠カメラのライブ映像から、ダイサギ、コサギ、羽を乾かすカワウ等の観察をしました。講義室に戻り予め採取してもらっていた4種類のカニの観察―ヤマトオサガニ、アシハラガ二、チゴガニ、クロベンケイガ二「このカニの甲羅はザラザラしてる。」「そう、ゴツゴツしてる!」「これはツルツルしてるよ。」「このカニ、のぼってきちゃうよ!」「あー、逃げ出すよ!」「このカニは岩場にいてのぼるのが上手なんだ。」―「このカニ、水を流してる!」「そう、海水を体の中で循環して出しているの。水がなくなると泡になるの。」―「私、この間自由が丘のスーパーでカニを買ったの。そのカニは食べてもいいし、飼ってもいいんだって。」

同室で昼食を済ませた後に隣接する大田市場に向かいました。「大田市場はきっとエアコンが効いているから涼しいよ。」という期待が膨らんだ児童もいましたが、学習室以外の「市場」は「空調」は無いようでした。「イチジク、ニンジン、山椒にシイタケ・・・」児童たちは野菜数え歌をほとんど覚えてしまいました。イチジクが飼育してきた蚕の餌のクワと同じ仲間、そして数え歌の「6 ムカゴ」(理科室外植込みで栽培中)が実か種かはたまた・・・

これについては各自で調べて確かめるように宿題としました。

暑さと疲れで、寝込んでしまう児童が多くいましたが、バスが環七富士見台バス停付近に到着すると、皆元気に学校まで歩いて帰ってきました。

7月 3日(木曜) 5年 音楽鑑賞教室

・管弦楽の生演奏を鑑賞し、音楽のすばらしさ、楽しさ、美しさなど、音楽の生み出す感動の体験をとおして豊かな感性をはぐくむ

・音楽会のマナーを身に付けるようにする

以上の2つのことをねらいとして標記の会が以下の通り行われました。

会場 大田区民ホール アプリコ 大ホール

対象 大田区立全小学校 5年生

演奏 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団

プログラム

- エルガー/威風堂々 第1番

- グリーグ/朝の気分

- 楽器紹介とアンサンブル

- 全員合唱「Believe」

- アンダーソン/トランペット吹きの休日

- ハチャトゥリアン/剣の舞

- ミーチャム/アメリカン・パトロール

- 外山雄三/管弦楽のためのラプソディー

本校の座席は2階バルコニー席で舞台を見下ろすようにしての鑑賞となりました。

事前に、楽曲、音楽会のマナーについての指導がありましたが、児童たちは繰り出される様々な曲にスイングしたり、上半身でリズムを取ったり、表情も始終明るく笑顔も多くみられました。帰校して書いた振り返りカードを見ると・・・

・生演奏を聴くとDVDなどと違って迫力もあり、振動があったり音の強弱があったりしてよかったです。

・ティンパニを叩いている人の手が見えないほど早く回転していました。

・バイオリンやビオラの手の動きがそろって迫力がありました。

・園のころにこのような演奏会を聴いた記憶が蘇ってきました。

・音楽室にもある小さいドラムであんなに早く打っていたので相当練習したと思いました。

・「朝の気分」がすごく穏やかでメロディーが重なり、目をつぶるとすごく眠くなるようでよかったです。

・ビリーブを全員で歌えて気持ちがよくいつもより歌いやすかったです。

会場内をはじめ、会場の外観も撮影禁止のため、会場近辺での様子の写真を掲載しています。

7月3日(木曜) 4年社会科見学

4年生は 社会科見学に砂町水再生センターと中央防波堤埋立処分場に行きました。

砂町水再生センターでは初めにビデオで下水道の仕組みについての映像を見た後、下水道の役割や下水道の仕組みについて 職員の方から学びました。その後 4つのグループに分かれて沈澱池の様子を見学しました。

微生物が入った沈殿槽により、下水がどんどんきれいになっていく様子に驚きました。

午後は中央防波堤を見学しました。まず施設でゴミの行方についてのビデオ視聴、職員の方から説明を聞きました。その後、バスに乗り、粗大ごみの処分の様子や埋め立て地の様子を見学しました。

中央防波堤はあと50年しかもたないという話を聞き ゴミをなるべく 出さないような生活の仕方について考えました。

7月 2日(水曜) 職場体験学習 始

今日から3日間、大森第六中学校生徒2名が本校で標記の学習を行います。

1,2校時、2年生プールでの「水あそび」手伝いでは、指導前にプールの水面に浮かぶ虫や葉などをネットで取除く作業、「検定」で最後まで泳ぎ切ったかの判定、合格者へのワッペン配布等をしました。3,4校時は1年生生活科「なつとなかよし みずあそび」の学習では担任補助として、用具の準備から片付けまでをしっかりと行いました。そして休憩の昼食時間も「教室で食べたいです!」とずっと児童たちとともに過ごしました。

特別時程の午前授業でしたが午後は用務主事とともに学校環境整備等を行いました。

「プールが思っていたより浅かったので驚いた。」

「中学校よりも時間が過ぎるのが早く感じた。」

「ぼくは違う年代の人たちとのコミュニケーションが取れることをねらいとしていたけど、今日は自分から話しかけられた。明日は話しかけてくるのを待つこともねらいにする。」

「子どもたちの役に立つ職業に憧れている。今日はとにかく(六中のことも、私のことも知ってくれている子がいて)楽しかった。」

短い期間ですが、教育現場での勤労の意義を学び、将来の進路選択へと結び付けてもらいたいです。

7月 1日(火曜) 5年 体育「水泳運動」

5,6年の水泳運動は「クロール」、「平泳ぎ」及び「安全確保につながる運動」で構成され、続けて長く泳いだり、泳ぐ距離や浮いている時間を延ばしたり、記録を達成したりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。1,2年の「水遊び」3,4年の「水泳運動」の学習を踏まえ、5,6年では水泳運動の楽しさや喜びを味わい、その行い方を理解するとともに、手と足の動かし方や呼吸動作などの基本的な技能を身に付けるようにし、中学校の水泳の学習につなげていきます。

前回「検定」を受けなかった10名程の児童以外はコースごとに泳法を決めて25m方向に自主練習をしました。

「・・・20本くらい泳いだんじゃないかな。」

「ぼくは25m泳げないから・・・20本は泳いでないな。」

児童たちが言うことは強ち間違いではないと思います。ゴール近くの20m辺りで力を抜く児童が目立ってくると「そのまま!そのまま!」「あと5m!」「平泳ぎは両手タッチ!」等の言葉で発破を掛けました。

また「水をかく手の指は、開かないように!」「(クロールの)腕は耳に触るように!」「(平泳ぎの)手は引くときに力を込めて!ここまで!」「遠くの水をかこう!」「ビート板を使ってまず、平泳ぎの足だけ練習してみよう!」と気づいたこと指導するとともに「力まずに楽な姿勢でフォームがいいよ!」「(平泳ぎの)腕、脚ともに最後まで力強い泳ぎだったね。」「(平泳ぎの)左右の水のかき方が同じようになった来たよ!」「(クロールの)水をかいた後の手の着水のしかたが良くなったよ!」「(クロールの)息継ぎのときに顎が上がらなくなったよ!」等々多くのことを認め、褒めました。

そしてプール中程に目をやると、児童たちが友達が泳ぐそばに付いて声を掛けたり、教えてあげたりしている姿が見られました。

6月30日(月曜) あいさつ運動

27日(金曜)から標記活動が行われています。これは大森第六中学校校区(小池小学校、赤松小学校、大森第六中学校、清水窪小学校)で一斉に取り組み、地域の一員としての意識を育てることをねらいとしています。

今日、1番早く登校してきた児童は、私の姿を見ると少し離れた場所から「おはようございます」とはっきりとした声であいさつをしてくれました。また、出勤してきた教員が、入校前で集まっていた大勢の児童たちに挨拶をすると、「おはようございます。」と大きな元気な声が校庭に響きました。中には帽子を取って挨拶をする児童や、友達と手を繋いだままにっこりと笑みを浮かべて挨拶をする児童もいました。また週の始まりということで、荷物を多く持つ児童が多くいました。

・休み中、自宅で世話をしていた生き物(カイコ、ダンゴムシ、アリ等)

・今週授業で活用するペットボトル容器

・輪ゴム箱の中に入れた、輪ゴムだけで作製したゴムボール(一昔前のゴルフボール内核様)

また、靴箱脇に虫の死骸を見つけて報告してくれている間に、他の児童が用務主事に手渡しているーということもありました。

朝の短い時間でもいろいろな児童たちの姿が見られました。

また皆より一足早く登校し、この活動をリードしてくれている5,6年生(たてわり班)は、児童たちの入校後も集まって「振り返り」を行っていました。

6月30日(月曜) 全校朝会「ベストサイエンス日記紹介(6年)」

本校では、2年生から6年生の児童が、SC科や理科の学習や、日常生活の中で気になった、科学について調べ、自分の考えや感想を書く「サイエンス日記」に取り組んでいます。今日は、6年生のSC日記の紹介です。

6年生はSC科で、自然災害について調べる学習を行っています。津波をテーマに学習している児童は、過去の津波の被害や津波のメカニズムについて調べたことをもとに、テトラポットをどのように配置すれば津波を防げるのかモデル実験で調べていることを発表しました。土砂災害をテーマに学習している児童は、土砂災害が地盤のゆるみによって起こることから、植物の有無によって土砂災害に差が生じるのかモデル実験をして調べていることを発表しました。猛暑をテーマに学習している児童は、コンクリートがヒートアイランド現象を引き起こしていることを確かめるため、土とコンクリートで気温が変わるのかモデル実験を行っていることを発表しました。

みなさんも、身近な現象について不思議だなと思ったことについて調べ、サイエンス日記に取り組みましょう。

6月28日(土曜) 和太鼓発表会

和太鼓に触れ、表現したり聴いたりする活動を通して日本の伝統文化に触れることを主たるねらいとして、運動会後の今月半ば頃からの体育館での練習を中心に学年ごとに総合的な学習の時間として取り組んできました。

1校時、全校児童が体育館に集まり、3年生は「和太鼓練習曲」、4年生は「風の子まつり太鼓」、5年生は「龍神太鼓」、6年生は「豊年太鼓」を披露しました。今日は、学校運営協議会委員の皆様をはじめ、地域、本校転入学予定児童、保護者の方々の来校も得て、会場は熱気に溢れました。

発表会後には本年度2回目の学校運営協議会が開かれ、委員の方々からは多くの賞賛のお言葉をいただきました。

・児童たちの演奏する態度が立派で、素晴らしかった

・全身に刺激を受け、元気をもらった

・我が子の小学生の頃のことを思い出して涙が出てきた

・鉦をたたいていた児童たちがうまかった

・昔とリズムが変わってきていて、アレンジするなど工夫しているのがわかった

・年々演奏技術のレベルが上がってきている

・学年のたてのつながりを強く感じた(卒業生の姿も多く見られた)

6月27日(金曜) 1年 体育「水遊び」

低学年の水遊びは「水の中を移動する運動遊び」及び「もぐる・浮く運動遊び」で構成され、水に浸かって歩いたり走ったり、水に潜ったり浮いたりする楽しさに触れることができる運動遊びです。

早くも4回目の授業となった今日は、水を掛け合ったり、顔(一部、全部)をつけたり、脱出鬼ごっこゲーム(被せられたフラフープを潜って逃げる等)や、タコタイゲーム(タコチーム、タイチームに分かれて合図で追いかけっこ)、表現遊びでは指定された様々な海の生き物(クマノミ、タコ、クラゲ、イルカ、ジンベエザメ・・・等)になって体をいっぱい使った運動ができました。最後の毎回行なっている「宝探しゲーム」では15個も集めたペアが、皆から大きな拍手を受けていました。

水泳指導が始まる前にカタツムリの殻を見つけた児童が声をかけてきたので、見に行くと「ダンゴムシとは違う・・・」「これは貝みたいだけど・・・」「中に何か・・・」とつぶやく児童の他7~8名近くの児童が集っていました。なかなか答えが定まらなかったので「あっ、これはもしかしたら、朝顔の葉っぱの上や裏でよく見かける・・・」というとやっとわかったようで、授業が始まる前に玄関の植込みに放すことを告げて「逃がして」きました。また、授業中「あっ、先生、とんぼがたまごをうみに来た!」と教えてくれる児童もいました。体育の授業の中でもSC科への多くの目が光りました。

6月26日(木曜) たてわり音読会 準備

全学年一斉たてわり音読会のための準備が始まりました。まず所定の学級にそれぞれが集まり、今回の会の2人組を確認し、上級生が持参した「たてわり音読メモ」を基にペアでの話し合いをしました。1年生にとっては初めての取組みのため、「わたしが○○さんに、本を読んであげるの。そこで今日はどんな本を読んでもらいたいかを聞きます。」と説明をしてから話を進める上級生児童もいました。

「人間・・・動物・・・お化け・・・何が出てくるお話がいい?」

「どんなジャンルがいい?・・・ジャンルってね・・・」

「犬が出てきて、怖い話がいい。」「私は明るいお話がいい。」「短いお話のほうがいい。」

「楽しい本がいい!」「ワクワクするのがいいな。」「天気があてられる本がいいな。」

「・・・この中で1番読んでほしいのは?」

「この中の本が、もしなかったら・・・」

暑さ指数が基準値を超えて、内遊びとなった中休みの図書室には、梅雨の読書週間活動と合わせて、早速、たてわり音読会メモをもって本を探す児童の姿も見られました。音読会は7月11日(金曜)に実施予定です。

6月25日(水曜) 2年 人権教育 相手の気持ちを考える 「いわれるとうれしいことば」

今週から生命尊重瞬間が始まり、各学級で「人権」について考える授業を行っています。低学年で、は、学校生活の一場面(休み時間の砂場遊び中)を想定し、相手(一緒に遊びたそうにしている人)の気持ちを考えてどのような言葉をかければよいかを考えました。

「一緒に遊ぼうよ。おいでよ。楽しいよ!」

「一緒に遊ぼう。あなたの名前は何ていうの?」

「どうしたの?一緒に遊びたいの?大丈夫、中に入っていいよ!」

「みんなで遊ぼうよ!一人でいるより楽しいよ!」

「砂遊びは楽しいから、一緒にやろうよ!」

「一緒に遊ぼうよ。仲間に入れてあげるよ!」

言葉の細かな言い回しばかりではなく、相手の気持ちを察して言葉をかけようとする心情が大切であることを、児童間のロールプレイを通して表情や言い方で印象が大きく変わることにも気づかせていました。

6月24日(火曜) 4年 国語「新聞を作ろう」

「みなさんは、新聞を読んだことはありますか。」という書き出しで標記の学習が始められています。学校では各学級に「こども新聞」が配布されていますが、自宅でも「こども新聞」を購読している児童は3割以上で、殆どの児童が自宅で新聞を読んだことがあるとのことでした。

今回は「見せ方を工夫してかこう」というめあてで各社新聞を並べて見出しや割付の仕方等を調べてからグループで話し合いながら新聞づくりを行いました。

まず、新聞名は・・・

・かしわ新聞 ・いろいろ新聞 ・よみよみ新聞 ・ちびっこ大集合新聞 ・ゆじもん新聞 ・えがお新聞 ・なかよし新聞

(まだ名前が決まっていないグループもありました)

「先生、今の季節は何と言ったらいいんですか?」

「(新聞名)・・・これで目立つかな・・・(離れてみて)黄緑をもっと濃くした方がいいな。」

「アンケート(の結果)は色を塗って・・・棒グラフが目立っていいな。」

「4コマまんがのテーマは・・・楽しいこと!みんなに見てほしいから!」

「ここに校長先生のインタビューを・・・」「インタビューをする時間を決めないといけないね。」

新聞づくりは3年の社会科で1度経験していますが、協力しての新聞づくりは初めてで、皆真剣にまた楽しそうに学習していました。

6月23日(月曜) 全校朝会(サイエンス朝会)後の1校時

週の始まりの1校時目。2年生は、SC科「ゆらゆらやじろべえ」で腕を1本増やして、3本でもバランスよく立てられるかどうかを試行錯誤して、真剣にやじろべえを見つめていました。6年生は理科「動物の体のはたらき」でこれまでの「食べ物のゆくえ」から「吸う空気と吐く空気」の学習で、自身の呼気、吸気の酸素、二酸化炭素についてデジタル気体測定器でその濃度の値を知り、個々人の違いに目を見張っていました。そして3年生では同じく理科で「どれくらい育ったのかな」の学習で牛乳パック栽培をしているホウセンカ、ヒマワリの観察をして、様々な発見をしていました。

・よく見ると、くきにたての線がついている。

・3枚の葉のうち1枚だけが丸かった。そしてその丸い葉だけすじが3本あった。

・葉はみどりなのに、どうしてくきはしろいんだろう

・くきのもとのところに、小さなつのみたいのが何こも出ていた。

・2本のくきが、もとのところでくっついていた。

・ひまわりのはは、ホウセンカみたいにとげとげしていなくて、はがふさふさしていた。

・ホウセンカのはは、ひまわりのより大きい。

6月23日(月曜) サイエンス朝会「なまたまご・ゆでたまご」(液体と固体の性質)

今月のサイエンス朝会は、生卵とゆで卵をサイエンスで見分けようという内容です。

生卵もゆで卵も外見はどちらも同じです。では、この2つの卵をどうやって見分けますか。

まず、光を当ててみましょう。すると、一方は、オレンジ色に光りました。もう一方は光りません。2つの卵は、異なる物であることがわかりました。でもどちらが生卵かは、判りません。

次に、卵を回してみましょう。すると、一方は、あまり回りませんが、もう一方はクルクルとよく回ります。でも、どちらが生卵かは、判りません。

卵はタンパク質でできていて、タンパク質は熱によって性質が大きく変化します。生卵の中身はどろどろとした「液体」ですが、茹でると熱で変化してかたまり、「固体」になるのです。

モデル実験で、回り方の違いを確かめてみましょう。卵型のカプセルを2つ用意し、水を入れます。1つは、そのままにし、もう1つを冷凍庫で凍らせます。これで準備完了。液体の水が入ったカプセルと、固体の氷が入ったカプセルができました。早速、回してみましょう。すると、液体の水が入ったカプセルは、あまり回りませんが、固体の氷が入ったカプセルはよく回ります。

さあ、わかりましたか。あまり回らない方が、生卵!。よく回るほうが、ゆで卵!。

光を当ててみると、あまり回らないは卵が光りました。

生卵は、光を当てるとオレンジ色に光り、よく回らない方です。

割ってみると、やっぱり「生卵」でした。

校長室前にも用意しました。おうちでも試してみましょう。

6月20日(金曜) たてわり班遊び

昨日、今日と標記の活動が朝時間を使って行われました。

今朝は上空一面雲に覆われ、暑さ指数(WBGT)が環境庁の示すレベルの下から2段階目ということでしたが、活動を短時間に、活動前後の給水等の指導の上で実施しました。また汗拭きタオルを持っている児童がいる中、首に長いタオルを掛けている児童も数名いたため注意喚起とともに指導をしました。活動を見て回ると、今日は上履きに関する声掛けが多くありました。

「もう片方の上履きはどうしたの?」と上級生が遅れてきた1年生に対して・・・

「ありがとう。」鬼ごっこ中、脱げてしまった上履きを上級生に拾ってもらって・・・

「あっ、上履き・・・」「今は(動けない)・・・」―だるまさんが転んだーの最中・・・

1年生の中には、上級生に甘えたり、ふざけたりする一方、上級生がボールやフリスビーを投げるのを譲ってあげたり、敵から守ってあげたりする姿が見られました。

6月19日(木曜) 2年 校外学習 洗足池図書館

今日は2年生が標記図書館見学や図書館の仕事について話を聞いたり体験したりする学習を行いました。行き帰りは途中、あすなろ公園、洗足池公園で水分補給等の休憩を設けました。洗足池公園に入ると、「アジサイが咲いている。」「カニがいた!」「今日のプールは『天国のシャワー』だな。」という声が聞こえてきました。

予め提出していた質問に答えていただいた後に、図書館の「工夫」について教えていただきました。

・本の並べ方・・・背表紙に仲間分け、分類番号で記したラベル表示

・棚の高さ・・・・子ども部屋は低い棚、重い大きい本は下の方に配置

・展示・・・・・・テーマを設けてコーナーを設置

・点字本・・・・・特設「りんごの棚」に配架 ※目の不自由な方以外の人にも・・・ 「ホントだ。光っている。」「少し、ボコッとなっている。」

館内の説明では、

・自動貸し出し機 ・除菌器(体験) ・喫茶コーナー ・CD、DVD視聴コーナー ・インターネット端末設置(調べもの専用) ・対面朗読室 ・書架倉庫(書架移動操作体験)等、一つ一つを丁寧に教えていただきました。

また、広く、大きな図書館の職員が24名ということ、平日でも1000名の利用者があるという話では大きな驚きの声があがりました。

洗足池図書館からは、本校の学校図書館支援として毎月、主に環境整備支援(図書修理、修理・蔵書相談等)を受けており、例年、夏休みわくわくスクールで「調べるって楽しい!(自由研究 応援)、また調べ学習や教科学習をするために多くの本をまとめて借りる団体学校貸出でもお世話になっています。また、本校外学習は多くの保護者の方々のご協力を得て行うことができました。ありがとうございました。

6月18日(水曜) 4年 算数「小数のしくみ」

大田区の指導方法工夫改善授業の視察がありました。それぞれ、授業の導入時と授業最後のまとめの仕方に違いがありましたが、以下、授業展開時の授業の工夫について記します。

「基礎コース」 ・10等分すると小数がどのように変わっていくのかを丁寧におさえる。

・練習問題は1問ずつ全員で考えていくようにする。

「標準コース」 ・前時から使用している数直線を使って「10等分」することの意味をしっかりと理解させながら授業を進めていく。

「発展コース」 ・0.01より小さい数の表し方を、前時で学習したことを生かし、様々な言い方を考えさせ練習問題の習熟を図る.

授業後、区職員からは「しっかりとした習熟度別学習が、適正な計画のもとに実施されていることが確認できた。特に基礎コースでは少ない人数のグループで丁寧な指導が行われていた。」との言葉をいただきました。

6月17日(火曜) 東京都統一体力テスト 開始

・児童は、自己の体力を知り、体力を高めていこうとする意欲や態度を育み、

・教員は、児童の体力の実態を知り、体育科の授業改善に努める

というねらいで本テストが、行われました。

(1)上体起こし(≒腹筋運動)

「ちょうど平均と同じ回数だった。」「きつい。もう無理。」「体に悪い・・・」

(2)ソフトボール投げ

「2mの円って意外と狭いな・・・」「この円から足が出ちゃったらいけないんだ」

「思ったより飛ばなかった。」「軽いけど、(ボールが)大きかったから投げにくかった。」

「普段、ドッジボールとかやってないからな・・・」

(3)立ち幅跳び

「練習した甲斐があった。」「手にけがをしたけど185cm跳んだよ!」

「くそっ、もっと行けたのにな。」「着地が上手くいかなかったからな・・・。」

(4)長座体前屈

「平均を越えて53cm!自信がつきました!」「これ、一番得意です!」

「やるときに(声を出して)呪文を唱えるといいんだ。」「足痛い!力込めすぎた。!

(5)反復横跳び 20秒間で

「去年は35回だったんだ。」「膝を少し曲げるといいよ!」「まだ行けそうだけど・・・」

握力は各教室で、20mシャトルラン、50m走は別日に計測します。

6月16日(月曜) 梅雨の読書週間 始

図書委員会主催の標記活動が始まりました。6月2日(月曜)の委員会活動の時間をはじめとして休み時間の打ち合わせ、給食時間中の各学級に出向いての本取組みの説明、休み時間や朝の時間を使っての“景品づくり”そして今日からの休み時間を使っての本の貸出し等、委員の児童たちは忙しい日々を送ってきました。

今日からの活動は、スタンプラリー形式で借りた本の冊数に応じて景品がもらえるということで、休み時間は多くの児童たちが集まっていました。

「2冊借りたから、『プラスワンチケット』ゲット!」

「わたしは、多分・・・(10冊)読めると思う・・・」

「(スタンプラリーカードの)スタンプがいっぱいになって・・・2枚目に行けそう!」

「これ(伝記『エジソン』)は無理だと思うけど、こっちの本は今日、読み切れると思う。」

因みに児童たちが目指しているものは次の通りです・・・2冊―「プラスワンチケット」 5冊―「よみよみくん」

8冊―「予約チケット」 10冊―手作りしおり

6月16日(月曜) 全校朝会「夏至」

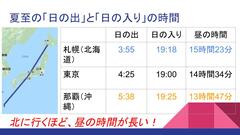

今週の土曜日は1年のうちで一番昼の時間が長い「夏至」の日です。東京の昼の時間は14時間34分で、冬至の時と比べ4時間50分も長いです。

冬至の時夕方5時には暗くなっていたのに、夏至ころは午後7時になっても明るいですね。

昼の時間の長さは、日本各地でも異なります。北に行くほど昼の時間が長くなります。日本よりもっと北にあるグリーンランドでは、昼の時間は24時間で夜がありません。

夏至は太陽が最も高い位置を通ります。このころから気温がどんどん上がります。今週は30度を超える日が多くあるようです。熱中症に気を付けて過ごしましょう。

6月13日(金曜) 東京都統一体力テストに向けて

来週17日(火曜)に、全学年一斉に標記テストを行うための諸準備・練習を行ってきましたが、今朝はテスト記録のための異学年顔合わせをしました。本テストでは6年生が1年生の、5年生が2年生の、4年生が3年生の記録を取ります。

顔合わせではお互いに自己紹介をした後の僅かな時間を使って、手遊び等をしている児童たちもいました。なお当日のテスト種目は以下の通りです。

(1)上体起こし(2)ソフトボール投げ(3)握力(4)立ち幅跳び

(5)長座体前屈(6)反復横跳び(7)20mシャトルラン(8)50m走

今日は休み時間を使って2回目の「ソフトボール投げ」(紅白玉使用)が行われましたが、6月28日(学校公開)に向けての和太鼓体育館練習が始まったため、昼休みは急遽、投げる向きを変え、ギャラリーに載ってしまう玉が多くありました。

6月12日(木曜) 国際交流会

今年度第1回目の東京科学大学留学生との交流会が行われました。15名の学生と4名の教職員を図書室に迎えに来た児童たちは皆笑顔でした。インド、タイ、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ベトナム、パキスタン、イスラエル、モルディブ、グアテマラ、アメリカ、ブラジル、イギリス、ルーマニア、からの留学生が、それぞれの国の国土、自然、人口、宗教、文化、伝統等についてプレゼンテーションをしてくださいました。ほとんどが日本語でのやり取りとなりましたが、「What ○○ do you like ?」と学習を生かした会話、「バナーナ」「ボォゥトハウス」等ネイティブの発音を通して外国語を学びました。

「行ったことあるー」「おいしそう」「乗ってみたい」「やってみたい」「行ってみたい」「えっ、そうなんだ」「そうか」「なるほど」・・・

「えー、2億8000万人も?」「えー、12時間も?」「えー、子どもも手で食べるの?」「バナナの葉っぱが・・・お皿ってこと?」「(辛い料理が多いという話から)果物も辛いんですか?」「えー、『○○○』(日本アニメ)知ってるんですか?」・・・

子どもたちには話の一つ一つが新鮮で、驚きや発見の多い時間となったようでした。交流会では、各学級に招いた人数分のグループに分かれて交流したり、余った時間で腕相撲対決をしたり、運動会の表現運動を披露して見せたりする学級もありました。

6月11日(水曜) 大森第六中学校区 小中一貫の会

今年度2回目となる標記合同研究会が行われました。本研究会は大森第六中学校、小池小学校、赤松小学校と4校で行い、

本校が幹事校として会を推進しています。

今日は本校全学級の授業を公開し、児童たちの学習の様子を参観していただきました。

研究会の概要は以下の通りです。

全体テーマ 教育活動の多様化を促す小中一貫教育

~効果的な交流と接続を図る~

重点項目 【徳】 「ウェルビーイングを目指した授業づくり」

※今年度は【知】【徳】【体】のうち、【徳】を重点としました

分科会 国語 社会 算数 理科 保健体育 道徳 外国語活動・外国語・キャリア教育 生活指導

分科会テーマ 児童、生徒の実態、今年度の到達目標を受け学年としてつけさせたい力から決定

授業後、分科会ごとに年間計画を立て、1月に行う研究授業に向けて指導単元の検討をしました。

6月10日(火曜) 2年 生活科「とび出せ!まちのたんけんたい」

昨日は2学年で標記校外学習が実施され、探検ボードのしおりに「まちの様子」「発見したこと」を記録してきました。今日はそれらを場所毎のカードに絵や文でかき、学区域地図に貼る、まとめの学習を行いました。

・交通標識がたくさんあった 最高で5段になっていた

・東京科学大学の建物で浮き出ているところがあって面白かった

・駅にグリーンカーテンがあった

・せみじんじゃ(清水窪弁天)には、鯉や亀がいた 駐車場もあった

・みずいろ公園(北千束北公園)にはごみが多かった

・Mcの近くを通ったらポテトの良いにおいがした テレビ画面のようなものがあった

・ヒルマの総菜コーナーではいつも同じ音楽が流れている 入口と出口が分かれていた

・けいさつしょの中には、でんわがあった

・郵便局のマークって不思議な形だな・・・

・・・・・・・

「もう、4枚目かいてるの!」

「警察署は大きくない。どうして小さいのかな・・・」「檻に入った犬がいそう・・・」

「駅の中にお店がある。よく山手線で目黒駅に行くけど、同じだ。」

とカードを見せて話す児童がいました。ごみが目立った公園では、児童たちがそれらを進んで拾い集め、担任を驚かせたとの報告を受けました。

6月 9日(月曜) 全校朝会

運動会、プール(「水遊び」「水泳」)、東京都統一体力テストと身体運動の学習が続きますが、運動、スポーツには勝敗に関係しないことがあること、さらに他の勝負事にも勝敗に関わらないことをあることを、「将棋」(第83期名人戦七番勝負)を例として話をしました。

この対局が2日目の午後11時16分に終局し【感想戦】は翌午前0時36分まで続いたこと、さらに将棋の世界ではAIの研究がすすめられ、大きく2つの選択肢があることを示しました。

《勝つこと》 ― 勝てそうなやり方で臨む (→ AI)

― 自分でやりたいやり方で臨む → 「升田幸三賞」

日々の新聞、テレビコマーシャル等で取り上げられ、家電製品にも使用されているAIについても目が離せないことを話して終わりましたが、講話について6年生に感想を書いてもらいましたので幾つかを紹介します。

「勝つために、何時間もの時間をかけていることから、(棋士が)本当に勝ちたいということが伝わってきた。」

「私たちがやる将棋と全然違った。“真剣度”が上がって命を懸けてやっているように思えた」

「ぼくも将棋棋士を見習い、何でも何かに熱中できるようにしたい。」

「AIを使うととても便利だけど、使い方によって“毒”にも“薬”にもなることを改めて知った。」

「AIは最善策を考えることはできるが、それが本当にその時に役立つかは別問題であるので、むやみに頼ったりするのはいけないと思う。」

「AIが感情をもつと、人間よりも強い力で暴走するかもしれないから少しこわい。」

「AIも活用し、自分たちも行動する社会を作ることが大切だと思った。」

6月 6日(金曜) 東京都統一体力テストに向けての練習

3日(火曜)の「反復横跳び」に続いて今日は「ソフトボール投げ」の練習を、休み時間に行いました。希望者のみでしたが中休みの体育館には多くの1,3,6年生が集まり、諸準備、片付けのために5,6年の運動委員会の児童たちも練習に参加しました。体育館での練習のためソフトボールではなく運動会玉入れで使用した紅白玉で、計6回の投球練習を行えました。

「投げた玉が1年生に当たっちゃった・・・」「わたしも当てちゃった。でも、あやまったよ。」

「(体育館中央にいる)先生に当てていいよと言ってたけど、私は当てないように投げたんだ。」

「私のは、バスケットゴールに入っちゃったんだ!」

「私が投げた玉のところに、○○ちゃんの玉がぶつかったから○○ちゃんと友達なんだ。」

「ペタンコだから、2ついっぺんに投げられるかも・・・」

「かたい玉の方がよく飛ぶんだ!」

昼休みには2,4,5年生の練習会が行われました。

6月 5日(木曜) 1、3年 体育 「水遊び」「水泳」

昨日は6年生のプール開きがあり、今年度の水泳指導が始まりました。今日は1,3年のプール開きがあり、校長からは目標をもって授業に臨み、全身運動の水泳において自身の記録に挑戦するとともに安全に気を付けるようにとの講話があり、代表児童の言葉では、水泳に対する苦手意識の克服や特定の泳ぎ方の習得、プールでのルールや約束順守について話しました。

そして1年生ではプールサイドでの並び方、シャワーの浴び方、点呼のための「バディー」、プールへの入り方、プールでの並び方等を学習し、「水慣れ」を行いました。1年生は運動会の表現運動のリズムで、3年生は4月の1年生を迎える会で行った「猛獣狩り」で体を温めました。しかしほとんどの1年生児童がプールサイドに上がるとタオルで体を巻くようにしてしゃがむ姿が見られる一方、辛うじて数名が

「さっきは寒かったけど、丁度よくなってきた。」

「私はまだ泳ぎたいから、タオルは使わない!」

と言って目を輝かせていました。

6月 4日(水曜) 4年 算数「角の大きさ」

標記の学習が昨日から始まりました。今日は「分度器のめもりがどのようになっているか調べる」学習で、「角度」とは角の開き具合のことで、角の大きさは直角を90に分けた1個分で「1度」(1°)と表すこと、「1直角=90°」「2直角=180°」・・・「4直角=360°」を学びました。

学習の中でー

「4直角=360°・・・どんなに大きくても360度までか・・・」

「角度の単位『°』が気温を表すときの『°』と同じだ」

「めもりが赤と黒の2通りあって同じめもり同士を足すとみんな180度になる」

「赤いめもりの数字は0が左から、黒いめもりの数字は0が右からはじまっている」

「2つの分度器をうまく合わせると円になる」

「分度器では180度まで測れる」

「大きいめもりが10度ずつで区切られている」

各自の分度器や使用した教材から、様々なことに気づき考えを深めました。

6月 3日(火曜) 1年 生活科「がっこうたんけん」

4月下旬に2年生に学校を案内してもらいましたが、入学してから2か月が経ち、今回は1年生だけで標記活動を行いました。事前に教室で配置図をもとに、これまでに覚えた校内の様子を想起させ、訪ねてみたい場所を決めていました。

・「お姉ちゃんがいる〇ねん□くみに行きたい。」

・「3年3組に行きたい。」「3組があるのは6年生だけだよ。」

・「配膳室―はいつも鍵がかかっているけど、だれにお願いすればいいのかな。」

・「体育館・・・の扉が閉まっている部屋(倉庫等)を見てみたい。」

・「音楽室には、太鼓や木琴とかがあるんだよね。」

・「図書室―本読みたい!」「新しい本が入ったか聞いてみようかな。」

本学習は1校時目に行われましたが、登校直後の朝の学習の時間(今日は「ICTスキルタイム」)前に学習ボードを首から下げて廊下に出ている児童がいました。そして1校時の「がっこうたんけん」が始まると、グループ毎にそれぞれが選んだ教室に向かいました。

1番早く戻ってきた児童たちは「サポートルームって、トランポリンやバランスボール、ボードゲームとかいろいろあったよ。」「(1年生の)教室とは違うんだよ。」等、笑顔で話してくれました。

6月 2日(月曜) 5,6年 委員会活動

今年度2回目の標記活動が行われました。

・計画委員会 運動会の振り返り 委員会発表スライドづくり

・飼育委員会 委員会発表スライドづくり うさぎとのふれあいイベントについて 畑作業

・環境委員会 朝の放送反省

・運動委員会 体力テスト用具準備(今週から実施)

・放送委員会 曜日ごとの担当振り返り

・図書委員会 本貸し出しイベントについて

・保健委員会 曜日ごとの担当振り返り

・給食委員会 曜日ごとの担当振り返り 委員会発表について

以上のように、ほぼ月に1回の本活動のほかに、日々の常時活動を通して全児童の学校生活を支えています。

6月2日(月曜) 全校朝会「体力テスト月間」「プール開き」

今月は体力テスト月間です。それぞれの種目の昨年度の最高記録者を紹介しました。

体力テストのルールや方法を知り、自分の目標をもって練習に取り組んでほしいと思います。

今日は、プール開きです。水泳の心得について、水泳指導担当の教員からお話がありました。

5月30日(金曜) 5年 総合的な学習の時間「田植えの準備をしよう」

例年、田植え学習は教員室脇校庭側コンクリート枡を活用してきましたが、今年度は飼育委員会児童たちが運動会前の休み時間を使って整地耕作、畝作りをして現在ニンジンとコマツナを育てています。収穫した野菜は飼育委員会がお世話しているウサギ(ハルちゃん)の餌となります。そこで今年は2階非常階段奥に“バケツ稲“を育てます。田植えは今週から行っていますが、今日は雨降りのため廊下で作業を行い、まず用意していた土が水に馴染んでいるかを確かめました。

「めっちゃ固くなってる!」「水、少ないかも・・・」「先生、どう?」

「先生、完璧!」「結構、いい感じ!」「ふわふわの土になったー」

「水、やりすぎたかも・・・」「土の中に藻みたいなものが・・・」「土の中が温かい感じがする。」

「ぼくは昨日休んでいて(用意していた)バケツが外に置きっぱなしだったから・・・冷たい!」

5年生は社会の学習「米づくりのさかんな地域」で山形県庄内平野を通して学習を進めますが、今回のバケツ稲の苗は山形県庄内地方の農家の方から無償でいただきました。品種名は「はえぬき」だそうです。

5月29日(木曜) 4年 社会科「わたしたちのくらしとごみ」

明日で教育実習を終える実習生による研究授業が行われました。標記単元に対して3つの目標を立て、単元の評価規準(知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度)、単元についての考察、全9時間の単元指導計画(本時の指導は5時間目)、そして本時の指導を含めた学習指導案を参観した、大学教授、本校教員に配布し授業が始まりました。

本時の指導では目標、展開(導入、展開、まとめ)とともに板書計画(黒板の使い方)が示され、まず前時までの学習を振り返り、下記の通り本時の課題を確認しました。

「もやされたり、小さくくだかれたごみは、どのようにしょ理しているのでしょうか」

そして複数の写真や地図等の資料を使いながら

「もやされたり、小さくくだかれたごみは、うめ立てしょ分場に運ばれて埋め立てられる」

という言葉でまとめました。さらに本時の学習の振り返りでは、

「あと50年しかもたないのは不安だからごみをへらす工夫をしたい」

「東京港は広く見えるが、処分場は最後の一つしかないから大事にしていきたい」

「昔と今では処理の仕方が変わっている」

「次ももっと処分場のことを調べたいです」

「あらためてあまりごみを多く出さないようにしたり、種類ごとに分けて捨てたいです」

等がノートに記述され、また発表されました。

5月28日(水曜) 3年 図工「おしゃれなお魚」

めあて「大きな魚を周りの様子を思い浮かべながら描き表す」の授業が行われました。前時にA4画用紙に描いた1匹の魚の絵をもとに、さらに大きい四つ切の黄ボール紙の作品制作をするにあたり、

(1)もとの「主人公」の魚を大きく描く (2)仲間を描く (3)周りの様子もわかるように描く(4) クレヨンの黒、白で描く (5) 絵具で彩色する

という学習活動の手順が示されました。さらに海の中の様子に限定したため、その広さを表すために用紙から食み出したり、重なったりする場合の表し方も学びました。

「これは・・・ウツボ・・・かな?」

「魚の卵も描きました。」「ぼくは魚の卵を取られて怒っているところを描きます!」

「これは電波を出して通信しているところです。」

「提灯をたくさん並べて点けて明るくしました。」

「うにが落ちてくるところを描こう!」

「これ、潜水艦!」「これ、釣り針!(餌も付けて)」

「大きな魚が大きな口を開けて・・・このさかなを一口で・・・」

大きな魚の背に子を負ぶっている様子、仲良く寄り添っている様子、挨拶をしている様子・・・中には隣席の友達の作品と繋がっているように表現する児童たちもいました。

5月27日(火曜) 2年 外国語 「colors part 2」

「Are you ready?」―「Yeah!」という元気な声で授業が始まりました。

「多分、ゲームするんだよ」という児童たちの声に応えるように今日は「color missing game」を行いました。初め、黒板に並べた15種類の色カードに示された色をALTの手本に続いて児童たちが発音に注意して応えました。児童たちは、発音された色の物が身近にないか自然と探し出し、上履きやタオル、衣服、掲示物、中には道具箱の中に入っていた折り紙を出す児童もいました。また「I see somethinng 〇〇〇(color).」という言葉に続いて電子黒板の動画に表される物を次々と見つけて発表しました。一方、「今日は爆弾ゲームやらなかったな」―という声も聞かれました。

冒頭「Hello song」を歌ってから「How are you today?」「How is weather?」というALTに応えましたが、先の問いでは運動会後のためか「I am sleepy.」そしてまた「I am hot!」という返答が多く聞かれました。

5月24日(土曜) 運動会 スローガン「限界突破!!心を一つに全力で駆け抜けろ」

雲に覆われ、微風も感じられる気温18度というやや冷涼な気候の中、児童たちが元気に登校してきました。保護者、地域の方々が入校されると同時に児童たちは椅子を持って校庭に出始め、いよいよ運動会が始まりました。

紅組の勝利で終わった運動会でしたが、閉会式後には多くの方々のお力をお借りして、会場の片づけを行いました。清水窪応援隊のご協力で事前に招集していただいた15名の保護者の方々に加えて、総勢30名近くの方々が、テントや机、パイプ椅子、諸用具等、重い物ばかりでしたが体育倉庫、体育館、特別教室等への運搬、収納、整理等を行ってくださいました。その中には本校の卒業生の姿も見られました。ありがとうございました。本当に助かりました。

開会式

開会式

1 ライラック ぽんっ!しみずくぼの1年生・・1年

1 ライラック ぽんっ!しみずくぼの1年生・・1年

2 いざ!し水くぼのてっぺんへ・・・・・・・2年

3 ぐるぐるタイフーン2025・・・・・・3・4年

3 ぐるぐるタイフーン2025・・・・・・3・4年

4 5・6年短距離走・・・・・・・・・・5・6年

4 5・6年短距離走・・・・・・・・・・5・6年

5 チェッコリ玉入れ・・・・・・・・・・1・2年

5 チェッコリ玉入れ・・・・・・・・・・1・2年

6 3・4年短距離走・・・・・・・・・・3・4年

6 3・4年短距離走・・・・・・・・・・3・4年

7 綱引き・・・・・・・・・・・・・・・5・6年

7 綱引き・・・・・・・・・・・・・・・5・6年

8 清水窪!よさこい桜2025・・・・・・・・3年

8 清水窪!よさこい桜2025・・・・・・・・3年

9 ギャラクシーエクスプレススリーナイン2025・・・・4年

9 ギャラクシーエクスレススリーナイン 2025・・・・・4年

10 1・2年かけっこ・・・・・・・・・1・2年

10 1・2年かけっこ・・・・・・・・・1・2年

11 大漁 清水窪ソーラン2025・・・・・・・5年

11 大漁 清水窪ソーラン2025・・・・・・・5年

12 Let’s all raise the flag of hope・・6年

12 Let’s all raise the flag of hope・・6年

13 低学年リレー・・・・・・・・・1・2・3年

13 低学年リレー・・・・・・・・・1・2・3年

14 高学年リレー・・・・・・・・・4・5・6年

14 高学年リレー・・・・・・・・・4・5・6年

閉会式

閉会式

5月23日(金曜) 運動会リハーサル(各学年)

運動会を明日に控え、1時間目からリハーサルを行いました。午前中はチャイムを切り、中休みも内遊びで校庭での活動が途切れることなく行われ、児童たちの明日に向けての熱い思いが伝わってきました。演技が終わると、校庭脇で待っていた児童たちから拍手が起こり、学年間の入れ替わり時には「がんばって!」という言葉が次々と聞こえてきました。

リハーサル前に部分練習を行ったり、短距離走の走順を確認して試走したりする学年もありましたが、ほとんどの学年は複数回通して演技の練習をして 「完成度」を高めていました。

明日の天気が心配なところですが、保護者の方々には今夕と明朝に緊急メールにてお知らせします。また天候が危ぶまれる場合、地域、学校関係者の皆様方は本校ホームページでご確認ください。

5月22日(木曜) 運動会全体練習

標記2回目全体練習を授業前の朝時間を使って行いました。今日は応援団による応援の言葉練習、応援歌、校歌、そして成績発表等のリハーサルを行いました。これらの練習は、過日の運動会係打ち合わせの時間に行い、放送機器を使ってのアナウンス手順確認、練習、審判、準備各係の動き方の確認、校舎内窓用大プログラム製作も行われました。

また、運動会が2日後に迫る中、休み時間も使って各学年、係ごとの諸準備、練習等が行われています。

15 整理運動・・・・・・・・・・・・・・全学年

15 整理運動・・・・・・・・・・・・・・全学年

15 整理運動・・・・・・・・・・・・・・全学年

5月21日(水曜) 4年 社会科「住みよいくらし」

教育実習生による標記授業が行われました。運動会練習後の着替えを2クラスに分かれて行っているため、その教室の使い方で問題が発生し、授業開始が少々遅れましたが、児童たちは気持ちを切り替えて授業に集中し、自身でまた近隣席児童と思考を深め、発言も活発に行いました。

まず「住みよいくらし」から連想することとして「きれいなうち、まち」があげられ、さらに「ゴミがなく、空気がきれいで便利な道具がいっぱいある」というイメージをつかんでから架空の町の様子を描いた資料をもとに授業が進められました。プリントをノートに貼り、余白に資料から見つけた「住みよいくらし」の様子について発表をしました。

・風力発電 ・信号機 ・ダム ・下水道工事 ・交通整理 ・ゴミ収集 ・学校 ・iPad ・スマホ ・浄水場 ・ゴミ処理場 ・水道局 ・車いす ・白線・ガスタンク・・・・・

これらのものが、電気・ガス・水道・通信・交通等、日常の生活の維持に必要なもの-「ライフライン」という言葉を導き出し

ー なぜこんなに生活に必要なものが身近にあふれているのか ー

について考え、次時からは「ゴミと水」について学習していくことを伝えて授業は終わりました。

教育実習最終週の29日(木曜)には大学教授による授業観察があり、その後教員との研究授業協議会をもつ予定です。

5月20日(火曜) 5年 理科「植物の発芽と成長」

前時までの植物(インゲンマメ)が発芽する条件等の実験、観察学習を受け、本時では植物が成長する条件について問題を見出し、条件を制御しながら植物の成長と日光や肥料との関係を調べる方法を考えました。

<問題> 植物の成長にはどのような条件が必要なのだろうか

<仮説> 日光が必要―今までも日当たりの良いところで植物を育ててきたし、人も日に当たると健康で元気になるイメージがあるか ら・・・

肥料が必要―「子葉」で発芽した後にあまり育たなかったし、種の栄養分は限られているから

温度が必要―冬とかは寒すぎて大抵の植物は育たないけど温度が高すぎても育たないから

空気が必要―生き物は呼吸をするから

土が必要 -土中にも栄養があると思うし、栄養元が多い方が良いと思うから

―――以上の学習を受けて、これからの実験方法を考えました。

(発芽実験は個人で行いましたが、今後は学級で行っていきます)

5月19日(月曜)6年 道徳「子ども会のキャンプ」(よりよい学校生活、集団生活の充実)

標記教材を通して、班内で起こった問題について皆から詰め寄られたことがあったにもかかわらず、班長として振り返ると心に残る思い出となったことについて考えていきました。ワークシートの設問にも沿って、個人で、また隣席同士で、そして班グループで交流し、考えを深めていきました。最後に6年生としてリーダーシップを発揮して活躍している自分自身に対してその役割を果たすために大切なことを考えました。

・委員会活動の委員長として、皆の意見を踏まえ、皆が納得できるように努力したい。そして失敗したとしても次に生かすようにしていきたい。

・クラブ活動のクラブ長としてみんなをまとめ、すべてに責任をもち、全力で取組むことが大切だと思った

・たてわり班長として、落ち着きをなくしてしまうことがあったから、冷静に対応し、班の人が失敗してもそれを生かせるように手伝いしたい。

教室には「いいとこみっけ ~Part(1)~」と題した掲示物があり、付箋に学校生活での発見、気づきをまとめていました。その数、現在63件。教職員が校務用PC端末で共有している「いいとこみつけ」も同じく63件! 切磋琢磨して日々の学校生活を送ります。

5月16日(金曜) 4年 国語「聞き取りメモの工夫」

5月2日(金曜)1年生の「よくきいて、はなそう」の学習とのつながりのある「話すこと・聞くこと」の学習でした。この学習では、以下のことを学びます。

(第1学年及び第2学年)

身近なことや経験したことなどから話題を決め、伝え合うために必要な事柄を選ぶこと

(第3学年及び第4学年)

目的を意識して日常生活の中から話題を決め、集めた材料を比較したり分類したりして、伝え合うために必要な事柄を選ぶこと

1年生では相手の好きな食べ物、遊び等について話題としましたが、4年生ではグループごとに様々な教員に、子供の頃に夢中になっていたこと、遊んでいたことについて取材した上でそれらのことをクラスの友達に話したり聞いたりしました。

そして聞くときには、顔の表情、目線、顔の向き、間の取り方、話す速さに気を付け、メモを取るときには・・・

・必要なところだけ短く書く ・箇条書きに書く ・読める程度の字で書く

・2つ以上の事柄は分けて書く ・もっと知りたいことがあったら質問して書く

また話すときに気を付けた方がいいこととして・・・

・メモを取る人のスピードに合わせる ・初めからゆっくりと話す

・メモが取れていないようだったら、もう一度言う ・キーワードを伝える 等の意見が出ました。

5月15日(木曜) 音楽朝会 運動会避難訓練(津波想定) ~ 体育館

10日後に迫った運動会に向けて、体育館から校庭での練習が中心となりましたが、今日は朝から運動会応援歌「ゴーゴーゴー」の全校練習が行われました。大きな歌声が館内に響き、指導した音楽専科教員からは「今日のこの歌声の力を、来週の校庭練習時にも発揮してください。」の言葉、そして司会の教員からも「素晴らしかった!感動しました。ありがとう。」という言葉を受けた児童たちは意気揚々と教室に帰り、1時間目の学習に向かっていました。

また2時間目には「強い地震が発生し、津波を警戒して体育館へ避難する」全校訓練を行いました。訓練では途中から放送機器が使えないという想定で、教員室にいる教職員で手分けをして、津波情報、避難場所について校内に伝えて回りました。体育館にはヘルメットをかぶった児童、教職員が集まり、人員の安全確認、講話後に初めて参加の1年生(前回は見学)の訓練で全体の話の聞き方が素晴らしいと司会から話がありました。

5月14日(水曜) OJT・「理カフェ」コラボ研修会

放課後に標記教員研修会が行われました。まず、理科の予備実験のやりかたについて各学年から報告後、理科指導専門員のアドバイスを受けながら下記について研修を深めました。

3年「風とゴム」 ・データの整理の仕方 ・実験キットを使った導入方法

4年「とじこめた空気と水」 ・単元導入の事象提示について

5年「魚のたんじょう」 ・めだかの飼育方法

6年「動物のからだのはたらき」 ・唾液による実験

また、社会科主任から「社会科の授業を始めるにあたって(社会科開き)」そして主任教諭から「高学年児童への指導配慮事項について」をテーマとして講義や情報交換、情報共有が行われました。今後の研修では、各教員からの意見を募り、講師は可能な限り校内教職員が行うようにしていく予定です。

5月14日(水曜) 運動会リレー練習(4,5,6年)

昨日に続いて、高学年のリレー練習が行われました。2回目となるため朝練習は準備運動、トラック流し走後、特にバトンパスに気を付けてチーム毎に練習をしました。

・バトンパスの時は、声を出す

・バトンの受け渡しの時はスピードを緩めない

・バトンを受け取った後は、持ち替える(低学年では持ち替えない)

チーム対抗の試走では、第一走者がセパレートコースから「オープン」になる場所を確かめてからスタートしました。バトンパスは概ね声を出して行えていましたが、靴の紐の緩み等でスピードが落ちたり、第2走者以降で第2コース辺りを走ったりすることがあり、次回の練習への課題となりました。

「僕は補欠なんだ。今日は練習には参加しないけど・・・」

「出るかもしれないから、練習しないとね。」

「僕が走っているとき、どこらへんが一番速かった?」

「うーん・・・」

昨日、紹介したアマリリスに加えて、赤いカーネーションを飾りました。これは昨日、近隣の花屋さんが寄贈してくださったものです。

5月13日(火曜) 運動会リレー練習(1,2,3年)

登校時刻前から標記練習が行われました。校内を巡回中、体育着に着替えて急いで校庭に向かう児童たちと挨拶を交わしました。今回が初めての練習日だったため、チーム、発走順、そしてバトン(リング)の持ち方を確認後、バトン(リング)パスのチーム練習をし、最後に当日と同様にリレー競技を行いました。1年生にとっては、小学校で初めての用具を使い、待つ位置、バトン(リング)の受け渡し、走路、走り終わった後の待機場所を覚えました。20分ほどの練習でしたが、練習を終えた児童たちの傍に行くと次のような声が聴かれました。

「水筒を忘れたけど、お母さんが持ってきてくれたんだ!」

「蓋が上手く取れないので、開けてください。」

「確か、1位か2位だったな。」

「この次も頑張るぞ!」

練習後「最上級生」の3年生たちが残ってゼッケンをまとめて片づけ、教室に向かいました。(各昇降口には今月に入ってから咲き出したアマリリスの鉢が置かれています。8時10分校舎入校の合図はフランス民謡「アマリリス」の調べです。)

5月12日(月曜) 2年「ひき算のひっ算」

8時間扱いの中の6時間目の授業で、前回授業の「47-18」の繰り下がりの学習を基に「40-18」の計算の仕方を考えました。今回は少人数による指導ではなくクラスごとに授業が行われましたが、担任のほか管理職、教育実習生、隣組担任で個々の児童の学習を支援しました。

学習の振り返り・感想では・・・

・一の位に0があっても計算はできるということがわかった

・一の位が0でも今までと同じように十の位から借りて計算することがわかった

・一の位が0のときに十の位から借りることがわかった

・位同士で引けない数を引くときに、何をすればいいのかがわかった

・いろいろなひき算の計算ができて楽しかった

・今日もひき算の繰り下がりのやり方を知ることができてうれしかった

・次は百の位の繰り下がりのある筆算がしたい

5月12日(月曜) サイエンス朝会「ペットボトルでルーペ」(光の屈折)

今年初めのサイエンス朝会は「ペットボトルでルーペ」(光の屈折)です。

ルーペ(虫眼鏡)を使うと、物を大きく見ることができます。これは、凸レンズの働きによるものです。水を入れたペットボトルでも物を大きく見ることができます。これは、ペットボトルがレンズの役割をし、凸レンズとなるからです。

今年度から、理科のエキスパートの大先輩(理科指導専門員 酒巻先生)が登場しました。レンズの働きをわかりやすく解説しました。

水の入ったペットボトルの太さを変えると大きさが変わります。おうちでも試してみてください。

5月 9日(金曜) 1年、2年「働く消防写生会」

田園調布消防署員7名、同消防団員2名の方々のご協力を得て同会を実施することができました。特に消防団の方々は日頃会社等に勤務されているところ時間を割いてご来校いただきました。うち1名は本校の元保護者で、週に2度程出動訓練を行っているとのことでした。

消防関係車両が3台校庭に駐車すると、児童たちは写生する場所を自由に選び、様々な角度から車両を眺め、クレヨンを握り始めました。

「うちの車は黒くて大きいけど、この車は初めて見た車だからこれを描くの。」

「失敗しちゃったー そうだ!・・・・・画用紙と同じ水色で塗っちゃえば・・・」

「どこから描こうかな・・・上から・・・やっぱり下のタイヤから描こう。」

「あの上のはしごをのばして高いところの人や犬も助けられるね。」

「赤をたくさん使ったから・・・紙(巻紙)を剥こうと思うけど・・・やってください。」

「失敗したので、裏に描いたんだ!」

「中休みも描きたいな!」

中には、描き上げた作品を、消防署員の方や教員に見せに来る児童もいました。

5月 8日(木曜) 1年、2年、5年 運動会練習

表現運動の校庭での練習をする学年はまだありませんが、1,2年生は合同で団体競技の紅白玉入れの練習を校庭で行いました。特に1年生は、耳鼻科検診を終えてからの体育の授業ということでしたが、遅れることなく時間通りに校庭に出られました。そしてそのまま中休みに入り、水筒を校庭わきに置き忘れる児童が目立ちましたが、それに気づいた児童たちが多くの水筒を抱えて教室に入る姿がありました。

低学年、高学年ともに練習では、手具を投げ上げる場面、投げ上げない場面との違い、頭上での回転のさせ方、膝を曲げる角度、開いた手の指への力加減、手を交互に巻く時の向き、手首を使った柔らかな表現、等々・・・気を付ける点が次々と伝えられていました。特に5年生の「ソーラン節」は、保育園での経験者も多くいましたが、熱のこもった指導に気持ちも新たにしっかりと指導者に付いく様子が見られました。

5月 7日(水曜) 3年、6年、4年 運動会練習

「にいにっ、さんし…さんにっ、さんし…」「ここからはゆっくりー」「くるりんぱっ!」「足は動かさないで、その姿勢を維持―」体育館に声が響く中、ステージ上の指導者の動きを見ながら児童たちは一生懸命に表現運動をしていました。前回の練習を思い出しながら、見学で隣にいた児童も座りながら前を見つめて練習に参加していました。「水飲み休憩では6年生の授業の邪魔にならないようにー」と声がかかる中、マイボトルに手をかけた児童が「私は休みの日も家で練習したんだ」と話しかけてくれました。また休憩中の児童たちの中には「自主練習」をする児童が多くいました。

また、「いいよー」「いいじゃないですかー」と早くも“第二段階”に入り、各人の”位置決め”をしている学年もありました。4年生では今日から教育実習生が加わり、3名体制で指導が行われ、表現運動の統一感を大切にしパート場面ごとに丁寧な指導が行われていました。

5月 2日(金曜)1年 国語「よくきいて、はなそう」

初めにひらがな練習、今日は「の」の学習をしました。

のこぎりの“の”、のりの“の”、のぞみの“の” ・・・

「“の”のつく名前の人はいない・・・かな・・・」(「うちのパパ“の”りあきなの」と教えてくれる子も…)

「丸っこいけど、一か所だけ“かくっ”となっているところがある」

「上に上がるときはやさしくそっと書いて、最後はすっとはらうんだね」

次に「話をよく聞いて友達の好きなものをたくさん知って仲よくなろう」というねらいで授業が進められました。まず教員が「しつもんするひと」、代表の児童が「こたえるひと」

と書かれたカードを皆に示しながら、良い手本とよくない手本を示しました。質問としては

好きな食べ物、動物、勉強、もの、そしてやってみたい勉強、自由研究等があり、はじめは隣席同士で、また自由に離席して参観していた教員も交えて会話を楽しみ、最後に児童から「お話名人」の紹介がありました。

・しつもんだけでなく、名前も聞いてくれてうれしかった

・やさしいこえではなしてくれた

・たのしそうに話してくれた

・笑顔で話してくれた

この学習は来週もう1時間行い、学びを深めます。

5月1日(木曜) 1年 歩行訓練

1年生は区交通安全指導員、田園調布消防署署員の方々に歩行訓練の指導を受けました。初めに安全な道路の歩き方、横断歩道の渡り方を通して、「1つの命を大切に守る大切な勉強」が進められました。

まず、道路を渡るときに気を付ける2点(止まる・確かめる)の確認後

・路側帯のある道路 ・路側帯のない道路 ・歩道のある道路 ・・・について、また

・横断歩道で信号のない道路 ・横断歩道で信号のある道路・・・・・についての指導がありました。特に歩行者用信号機が点滅してしているときは「黄信号」と同じ合図であることを確認し、実地に臨む前に道路横断時の左右確認、手を挙げる練習をしてから校外に出て歩行実訓練を行ないました。児童は2人一組となり正門、東急線線路盛り土法面手前の間を往復しました。

児童たちは「道路は右側を歩く」のは何故かという問いかけに「車が左側を走るから」と、また横断時に手を挙げることは運転手等に「自分をすぐに見つけてもらえる」という指導後に代表に児童に合わせて自然と手を挙げて真剣なまなざしで学習に臨んでいる姿が見られました。

4月30日(水曜) 4年 音楽「歌声のひびきを感じ取ろう」

歌唱の指導で児童たちは、はじめの校歌ではのびのびと、「おはようおはよう」「帰り道」では曲想に合わせて歌い方を変えることができていると称賛を受けました。そして本時の課題曲の「いいことありそう」を歌った後に楽譜を見ながら音階の高低やリズムの特徴について触れ、今日のめあて「曲の感じを生かした歌い方を工夫しよう」が示されました。そして何回かの歌唱後、「このリズムで(作曲者が)どんな感じを出したかったのか」を各自で考え、近隣の数人で曲のリズム、曲名、歌詞から考え、感じ取ったことを話し合い(共有し)ました。さらにそれらの考えをもとに「どのようにしたら(それらを)“伝えられる歌い方”になるか試してみましょう。」と伴奏が流れ始めると、児童たちは自然と立ち上がり歌う姿勢になりました。そして学習の感想を後で発表―と言われると、「イイー!」「マジで言いたい!」という反応がありました。

「うきうきして歌えるように、もっと練習していきたい。」

「本当にいいことが起こりそうな雰囲気になるように家でも練習したい。」

「歌声ばかりに気を付けないで、笑顔で歌えるようにしたい。」」

「もっと弾むように、休符のところは心のこもったように歌いたい。」

「次は、もっとウキウキして顔の表情にも気を付けたい。」

「作曲者の思いが1つ1つ詰まって、意味があることに気を付けて歌いたい。」

・・・・・

「友達と歌うと楽しい」という言葉もあり、児童たちは生き生きとした表情で教室に戻っていきました。

4月28日(月曜) 2年 国語「ともだちはどこかな」 3年 国語「春風をたどって」

2年生は「大事なことは落とさないように話したり聞いたりしよう」というねらいで、大勢の人たちが遊園地で過ごしている様子を描いた絵をもとに学習が進められました。まず、絵の中の様々な人たちの様子を概観しました。

「ジェットコースターに乗って手を振っている人は2人いるよ。」「風船をもらおうとしている人がいる。」「ティーカップに乗っている人は4人もいるよ。」「メリーゴーランドに乗って手を振っている人がいた。」・・・・・すると、そろそろ問題を作りたいよーなかなか難しそうだなーという声が聞こえてきました。そしてまず、探してほしい人物を一人決め、それに対してその人の特徴(手がかり)を短い言葉で、“黒ポチごと”(箇条書き)にまとめたあと後、隣の友達と「問題」を出し合いました。すると、特徴(手がかり)を言う順番も大切であることがわかり、その点に気を付けて2回目の学習を行いました。(聞く人は姿勢を正して相手の目を見、メモを取ることを忘れないようにする約束をしました)

3年生は「はじめと終わりの“ルウ”の変化を読もう」というめあての学習が始まりました。そしてはじめ(第一段落)とおわり(第四段落)を各自で音読し、読み終わった児童から着席して、近隣の友達と“ルウ”の気持ち以外の変化について探しましょうと指示があると、着席して早速熱心に話し合いを始める児童たちの姿がありました。そして指導者の言葉に多くの反応が続き、児童たちが話の中に入り込んでいる様子が伝わってきました。

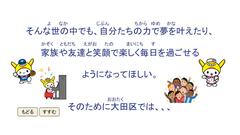

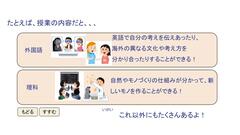

4月28日(月曜) 全校朝会「おおた教育ビジョン」

今年最初の全校朝会では「学校の教育目標」について話しました。また、前回は、副校長先生が「おおたのこどもポスター」の話をしました。今回は、「おおた教育ビジョン」について説明しました。おおた教育ビジョンは令和10年度までに目指す大田区の教育の目標です。今の世の中は様々な困難に直面しています。そんな世の中でも、自分たちの力で夢を叶えたり、家族や友達と笑顔で楽しく毎日を過ごせるようになってほしいと大田区では学校の教育を充実させています。学校で学んで身に付けることで「みんなが笑顔」で楽しく過ごせる世の中を自分たちの力でつくりだすことができるのです。

清水窪小学校では、こどもも、おうちの人も、地域の人も、先生方も、「みんなが笑顔」になることを願っています。笑顔あふれる清水窪小学校をみんなで協力して作っていきましょう。

時間が少しあったので、19日に大阪・関西万博に行ってきたことを話しました。今年の万博は「いのち」がテーマです。生命や健康について考える機会としたいですね。私の25年後の姿はいかがだったでしょう?

4月25日(金曜) 1年 算数「なかまづくりとかず」

「6」の構成を理解させるために、前の時間で学習した「5」の構成についての復習から授業が始まりました。拍子木に合わせて「3と2で5」「1と4で5」・・・・・と全員で、また個々人でリズムをとりながら唱えるように繰り返しました。

「6」の構成では“当てっこゲーム“と称し、取り出した6つの算数ブロックのうち、いくつかを手で覆い、隠したブロックの数を当て合う学習をしました。教室内は「もういい?」「まだだよ」とかくれんぼのような雰囲気になりました。

そして教科書の「6」の構成を表した図に当てはまる数字を入れたり、挿絵が示すものの数を書いたりする学習をしました。絵の中には鉛筆立てに5本差してある脇に1本だけ転がっているものがあり、解答を「6」とする「5」とするかを迷う児童がいました。また教科書に記入した数字が鏡文字となっている児童がいました。今日は一斉指導でしたが、担任を含め4人の教職員が個別にも指導を行いました。

4月24日(木曜) 1,2年 生活「がっこうたんけん」

2年生が1年生を連れて校内を巡る生活科グループ学習が行われました。1校時目に校長室で面談をしていると、すりガラス越しに中を覗こうとする児童が数名いましたが、2年生の言うことを聞いて静かに学習ができているようでした。各支援員、補助員からは、「2年生の表情がいつもと違う」「リーダーとしての自覚と自信をもっているようだ」という声が聞かれました。

1年生の教室に2年生たちが入室して「やさしく たのしく わかりやすく」を2年生のめあてにして頑張るということを伝え、諸注意として「入ってはいけない部屋もあるということ」「(授業中のため)廊下は静かに歩くこと」そして児童から出たという、もしも迷子になったらどうするかということについて「迷子になったら決めた場所で待つ」ということを約束しました。すると1年生から「迷子になって決めた場所が分からなくなったらどうするんですか」「迷子になって怖くなったらどうしたらいいですか」という質問が出て、集まる場所は“教室”、移動するときには手をつなぐこととしました。(校内の各階の廊下には7人の教職員が配置されていました)

「こっちだよ、こっち」「ちょっと・・・こわいな」「あっ、いる、エビだ」「こういう感じで(先生たちは)仕事をしているの」「ここが理科室・・・1番来たかったところなんだ」「これはサイエンスフェスティバルで使うんだ」「これは水ロケット」「ユーチューブで見たことがある!」「何かにおいがするんだけど・・・」(6年生の「物の燃え方と空気」の学習の後だったので・・・)「広―い!」「触っちゃだめだよ」「ちらっと中を見てみよう」「今、教員室の左側にいるんだよ」「何やっているの?」「5年生になると算数で勉強するんだ」(「体積」で1辺1mの1立方メートルの模型作り中)「中入る?」「これでおしまい?」「なんか幼稚園にいるみたいだ」「もうここは2回目だ」・・・・・

教室に戻ったグループから読み聞かせや折り紙、お絵かき、遊器具づくり等、2年生が用意したもので全員が返ってくるのを待ちました。

4月23日(水曜) 4年 算数「折れ線グラフと表」

2学級を3展開のグループに分けて習熟度別少人数指導を行いました。どのグループも、表であらわされた神戸とリオデジャネイロの年間気温の資料をもとに学習が進められました。1番人数が少ないグループでは、めあてを「リオデジャネイロの1年間の気温の変わり方を折れ線グラフで表そう」とし、ワークシートのグラフ用紙のたて軸、よこ軸に表すもの、纏まった目盛りの値等を1つ1つ確認しながら学習を進める中で「描ける気がしてきた!」という声が聞こえてきました。

また他の2つのグループは「変わり方を調べるにはどんなところに注目すればよいか考えよう」というめあてでした。グラフの読み取り方の学習では、指導者があらかじめ作ってきた文章の□に当てはまる言葉や数値を考えさせたり、「上がっている」「下がっている」「上がり方」「下がり方」等の使用する言葉を提示たりしていました。そして、グラフの読み取りを近隣の児童同士で話し合ったり、発表をしたりしていると、黙って頷く子、「確かに」という言葉が思わず出る子等、皆授業に集中していました。

4月22日(火曜) 5年 国語「銀色の裏地」 6年 理科「物の燃え方と空気」

今日から管理職による授業観察が始まりました。

5年 国語「銀色の裏地」では「一番印象に残った場面をクラゲチャートにまとめよう」の学習で思考ツールとしてクラゲチャートを活用し、印象に残った場面(クラゲの頭の部分に記入)についての理由(クラゲの足の部分に記入)を書いていきました。各自がノートに描いたクラゲチャートを見ると、クラゲの足の部分の記入欄は殆んどの児童がサンプルと同じように“横並び”でしたが、中には上下互い違いにしたり、記入欄を丸から四角にしたり、見開き2ページにしたりするなどの工夫が見られました。

6年 理科「物の燃え方と空気」では「ものを燃やし続けるには、空気が入れかわる必要があるのだろうか」という問題に対して前時各班の実験でまとめた実験方法、結果の見直し、結果の整理のしかたについてまとめたワークシートを見直し、他の班の実験結果と比べることによって多面的に考えより妥当な考えを作り出していきました。

「実証性についての説明で・・・書きたいことがあったんだけど・・・あっ、そうだ。ここに書いておこう。」と独り言を言う児童、指導者とのやり取りの中で「先生、それはやりました。ここに書いてあります!」また授業後、指導者の下にワークシートを持ってきて「(自分の実験方法について)そうか、ここに気づいていなかったから、僕たちの実験は間違っていたんだ!」等と話す児童たちがいました。

4月21日(月曜) (新)大田区立学校こどもポスター策定

全校朝会で、今年度から新たに上記ポスターの内容について話をしました。各教室には学校の教育目標の額縁

「意欲あふれる学びの場をつくります」(B2サイズ浅黄色)のフレームとともに以下のフレームが掲示されています。

「科学大好きなこどもを育てる学びの場をつくります」(A2サイズ白色)

・「児童は科学の学びを深めます」 ・・・自然事象、友だち、専門家や大人との対話

・「教師は科学の学びを拡げ、自ら研鑽に励みます」 ・・・教材、指導方法の工夫、関係諸機関との連携、教科横断的な学び

・「保護者は科学の学びを支えましょう」 ・・・児童の学習環境づくり、家庭での話題作り、児童の夢・希望を

まず新聞記事、図鑑、挿絵等を用いて「科学大好きなこども」を睨んで、以下の事柄について紹介し、ともに考えました。

●「気候変動に負けない桜を―ソメイヨシノ30年後咲かなくなるかも ツクシヤマザクラ 鹿児島に自生 暑さに強い」

●「多摩川のアユ遡上が好調 都に調査 過去最多上回るペース」

最後に私の猛毒クラゲ(カツオノエボシ)受難体験も話しました。

●「青い天使」悪魔の素顔―ウミウシ猛毒クラゲも捕食 ■突起を「手」に 新江の島水族館などが論文

2校時目、理科の学習で池の周りに来ていた児童たちからは、

「虫眼鏡で、オタマジャクシの目を見つけたよ。」

「池の真ん中にオタマジャクシが集まるのは、あの木の枝に藻のようなものが付いているからかな。」との声が・・・

休み時間等には、校庭の隅で動植物の様子に目を凝らしたり、世話をしたりしている児童たちが今日も多くいました。

「ここにはありがたくさん集まって来るんだ。ありの巣がどこかに・・・」「あっちにもありが集まる場所があるよ。」

「変わった虫を見つけました!・・・あしは6本だから・・・」「カメムシじゃない?ここら辺、カメムシの臭いがするよ!」

「えっ、でもこの虫はあまりにおわないよ。」「教室に連れて行こうかー」・・・休み時間にも多くの対話が聞かれました。

4月18日(金曜)

3校時から4校時にかけて、大田区教育委員会から本校担当指導主事が来校し、全学級の授業観察を行いました。

1年1組 算数「なかまづくりとかず」 1年2組 算数「なかまづくりとかず」

2年1組 国語「ふきのとう」 2年2組 音楽「おんがくでみんなとつながろう」

3年1組 外国語「あいさつをしてともだちになろう」 3年2組 国語 図書

4年1組 体育 「鉄棒運動」 4年2組 国語「白いぼうし」

5年1組 算数 「直方体と立方体のかさ」 5年2組 「直方体と立方体のかさ」

6年1組 国語「帰り道」 6年2組 社会「わたしたちのくらしと憲法」

6年3組 理科「ものの燃え方と空気」

指導主事からは、「どのクラスも落ち着いて授業に臨めていますね。」「(あの授業態度なら)誰に質問をしても答えられそうですね。」「そういえば、昨年度の研究授業では、大学の先生に対等に話していた子がいましたね。」等の言葉をいただきました。

4月17日(木曜) 5年 家庭科「毎日の生活を見つめてみよう」

5年生から新規に学習が始まった家庭科で学ぶことのガイダンスがありました。まず、各教室にはない家庭科室の設備、用具等に目を向けさせました。フライパン、やかん(さっそく来週使用)、洗濯機(児童用ではなく、学習では“手洗い”)、ガスコンロ、ミシン・・・これらは重いものがあったり、火や機械の扱いとなったりするため、けが等がないように安全に気を付けて学習を進めていかなければならないことを確認しました。

そして今日のめあて「家庭での生活を振り返り、一人でできるようになりたいことを考えよう」の学習に入りました。まず家庭生活の中で、自分一人で行っていること、家族と一緒に行っていることをワークシートに書き出しました。お風呂洗い、ゴミ出し、買い物、皿洗い、掃除、ご飯づくり、洗濯たたみ、生き物の世話・・・そして「お手伝い」したいこととしては・・・

・料理 ― 自分の好みのものを作ることができるから 将来独り立ちした時のために

・買い物 ― たくさん買うと思いから大変そうだから 買い物に慣れたいから

・ごみすてー 忙しい中でやることだから 任せっきりにしてきたから

・洗濯、洗い物、上履き洗い -いつもやってもらっているから

「お手伝い」することによって、家族のだんらんの時間も作れるということを伝え、最後に流し下に収納していたガス台を机の上に出し、安全に気を付けて着火、消火を繰り返し、片付けの練習も行いました。

4月16日(水曜) 4年 国語「白いぼうし」

「問いをもって読もう」というめあてを立て、みんなで考えてみたいことを見つける学習をしました。教師の「範読」では、聞きながら教科書を指で追う児童や真剣に教科書に見入る児童もいました。途中、「速達」と「紳士」についての解説が入り、読後、「作者は『ちいちゃんのかげおくり』と同じだ」という声があがりました。そして考えてみたいことの意見として以下のようなことが出されました。

「女の子がいたはずなのにバックミラーに映っていなかったこと」

「『よかったね、よかったよ。』の小さな声が聞こえたこと」

「女の子が、せかせかといったこと」

「女の子がいつのまにかシートに座っていたこと」

「範読」後に、自然と近隣席の友達と上記についての話し合いを始めるグループもありましたが、改めて隣席の児童との意見交換の時間が設定されました。

1つ1つの考えについての学習は次時以降となりましたが、「やっぱり、『ちいちゃんのかげおくり』のオチと似ているな・・・」という声が聞こえてきました。

(授業初めには新出漢字練習を行いました。「法」(8画)と「類」(18画)で特に「類」では「大」の3画目(「類」の9画目)は払わないとの指導の下、ドリル学習をしました。)

4月15日(火曜) 3年 理科「春のいきもの」 社会「わたしたちの大田区」

学年内準教科担任制で、3年生では1組担任が2組で社会を、2組担任が1組で理科を教えます。今日はさらに研修のため2組担任の代わりに副担任が1組理科を指導しました。

社会「わたしたちの大田区」では、「学校の周りにはどんなものがあるだろうか」という課題を立て、大岡山駅や東急病院、東京科学大学、洗足池はどの方角にあるかを屋上に上がって調べました。方位磁針を持っていきましたが「北の反対ということは・・・何?」と聞いてくる児童もいました。

「おばあちゃんの家があった!おばあちゃんの家はうちの隣で・・・北だ」

「同じ方向に若竹幼稚園があった!」

「あれ?いつもはこっちの方向(西)に富士山が見えるのに・・・」

「うちからも見えるけど、今日は見えなかったーあの雲で見えないのかな・・・」

理科「春のいきもの」では「何で春のいきものは春にしか出てこないのだろうか」という課題をもって校庭で“春さがし”をしました。各自タブレットPCを持って、校庭脇の桜、芝桜、サツキ、タンポポ、スミレ、池のオタマジャクシ、小魚を記録して教室に戻りました。教室ではグループで春のいきものを紹介し合いました。

「スミレの花で、黄色ものと、紫っぽいものと2種類見つけた!」

「タンポポを見つけたけど、一緒に写っている茎の長いタンポポと同じ黄色い花は・・・?」

「ヒマワリ?」「ヒマワリは夏の花じゃないの」・・・と今後の学習に繋がる発言が聞かれました。

4月14日(月曜) 春の交通安全運動 避難訓練

明日で「春の交通安全運動」が終了しますが、駅東口からの坂道、体育館裏で一列歩行、校帽の着用等の登校指導を連日行っています。坂門下横断歩道付近には、「見守り隊」の方が、裏の北門には、校長、安全誘導員が立ち、地域自治会の方々も児童の安全な登下校を見守っています。自治会の方々からは今朝「挨拶はかなりいいですよ。中にはもじもじしている子もいますが・・・」という話を聞かせていただきました。

1校時後半には今年度初めての避難訓練が行われました。1年生は教室で防災頭巾の被り方をはじめ訓練に向けての事前指導を受けてから校庭奥に並んで、上級生の訓練の様子を見学しました。児童たちは校長講話での訓練の出火想定場所が給食室であり「お・か・し・も・ち」の約束もしっかりと理解できており、話も聞き方も大変立派で、訓練中は近隣の工事関係の音、電車の通過する音等のみが聞こえる中、拡声器を使用せずに進行しました。

訓練が終わり上級生たちが整然と教室に変える様子も見学したあとに、1年生たちも静かに並んで教室に入っていきました。その様子を見ていた今年度転入してきた教員からも「清水窪はさすがですね。しっかりしている。」という話を聞くことができました。

4月14日(月曜) 全校朝会「清水窪小学校の教育目標」

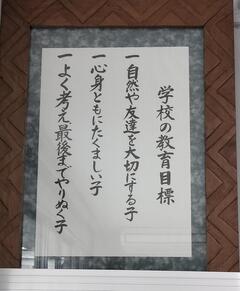

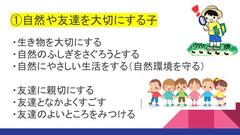

今年度初めの全校朝会の話は、清水窪小学校の教育目標についてです。3つの目標についてこどもたちに期待することについて話しました。

〇自然や友達を大切にする子

生き物を大切にする、自然の不思議を探ろうとする、自然にやさしい生活をする(自然環境を守る)

友達に親切にする、友達と仲良く過ごす、友達のよいところを見つける

〇心身ともにたくましい子

あきらめない心、自分を信じる心、我慢する心

運動して体力をつける、規則正しい生活をする、健康に気をつける

〇よく考え、最後までやりぬく子

自分の考えをもつ・考えを書く・話す・聞く、他にもないか考える

集中して取り組む、最後まで丁寧に取り組む

目標を達成するためには、目標に向かって努力することが大切です。

清水窪の子がめざす教育目標に向かって頑張りましょう。

そして、新しい学年になって皆さんが立てた目標に向かって努力していきましょう。

4月11日(金曜) 入学おめでとうしゅうかい~

登校後間もなく、計画委員会の司会進行で標記全校集会が行われました。

1年生が花のアーチを潜って入場し、開会の言葉、1年生の言葉と続きました。1年生は昨日の練習通り全員で声をそろえて「仲良くがんばります。」と元気に言うことができました。そして6年生の「猛獣狩りに行こうよ!」という言葉のリードで全校児童が大きな声で応え、仲間づくりゲームが始まりました。1問目「SC(エスシイ)」―4人組、2問目「きなこあげぱん」―7人組・・・最後は「大田サイエンススクール」―12人。最後は私も手を引かれて参加しましたが「ぼくは1年生を6人も集めてきたんだ!」と笑顔で話す児童がいました。ゲームが終わり、学級ごとの整列隊形に戻るときに児童たちと、

「楽しかったー」「もっと遊びたかったー」

「今度は鬼ごっこをやりたいな。」「1年生が逃げる役で、僕たちが鬼役がいいね。」と会話が盛り上がりました。

そして中休み、1年生にとって初めての外遊び。雲梯、アマゾンジャングル等の固定遊具

や鬼ごっこ等の集団遊び、また池の生物観察等を楽しんでいました。

4月10日(木曜) 1年 国語―ひらがなをかこう― 他

「はじめてのなまえをかこう」に向けて、先ず「なぞり書き・色塗り」をしました。電子黒板にお手本としてなぞり書きをかいて見せると、「すごい」「じょうず」という声があがり、らせん状に曲線を描いて見せると合わせて顔をくるくると回す児童もいました。担任からは机上の練習用紙は傾けたり動かしたりせず、また姿勢よくするという指導がありましたが、次第にかきやすいように工夫する児童が増えていきました。早々にかき終わった児童の中には、色塗りしたことや、紙が透けて見えることを教えてきたり、「裏のページもやっていいのかな」とつぶやいたりする児童もいました。

そして机左上に貼っている名前シールを見ながら、自分の名前をB4縦半切大の画用紙に書いてみました。すると、書き上げた作品を暫く見つめ、大きくはらうところが短いこと、一画目を書き忘れたりしていることに気付いて、加筆する児童もいました。中には苗字や日付けを漢字で書く児童もいました。

休み時間は、今日も内遊びでしたが昨日と違って紙飛行機を飛ばしたり、席を移動しておしゃべりをしたり、隣席の机の間に下敷きを渡して消しゴムで遊んだりと活動的で楽しそうに過ごしていました。

今日は途中に聴力検査が入りましたが、読み聞かせや、ひらがなカード初回の今日は「く」の練習をしました。「くま」「くり」「くじら」「くつした」―習った「く」の他は薄く印字されたところをなぞって丁寧に書きました。

4月9日(水曜)朝~中休み~給食

登校時、1年生が傍に寄ってきて「帽子、忘れちゃった。」と話かけてきました。その帽子は後刻保護者の方が来校し、休み時間に教室に届けることができました。

今朝も1年生各教室では、6年生がお世話をして

「これは持っていかないでロッカーに入れておこうね。」

「これは防災頭巾と言って、普段は座布団にように使うけど・・・」

「これは私が持ってあげるからね・・・」等の声掛けをしていました。

しかし1年生も自分でできることが増えてきているようで

「あれ?バッジがない!・・・・・そうだ。昨日あそこにしまったんだ。」

「これ(上着)はどこにしまったらいいのかな?」と言いながら進んで行動していました。またランドセルの「冠」を止める「錠前」がなかなか掛からないでいるところに手を貸すと「ありがとうございます」の言葉が返ってきました。

中休みー元気に外遊びをしたり、池の周りに集まってオタマジャクシを観察したり、掬ってみたり、また、散って吹き寄せられた桜の花びらの周りに集まっていたり・・・まだ校庭遊びができない1年生は教室で自由帳に絵を描いたり、漢字を書いたり、折り紙を折ったりしていましたが、休み時間終了時刻(担任が学習教材用時計で表示)になると「時計の針が同じ(学習教材用時計と壁掛け時計)になる。」「もう、終わりだよね。」と表情が変わって自席につく児童もいました。

早くも1年生の給食指導も始まりました。カレーライスとともに提供された海藻サラダには「頑張って食べたんだけど・・・」「ここまでは食べたんだけど・・・」と言ってくる児童がいました。牛乳のお代わりがジャンケンで決めることになると“優しく”「がんばれー」と声をかけたり拍手をする児童たちがいました。

4月8日(火曜) 学級開き等

「〇ねん〇組へようこそ」「当番、係を決めよう」「学級開き」「学年開き」「新年度準備」「教科書配布」「委員会活動決め」・・・今日の各学級の学習予定を見ると、各学級、学年そして学校が本格的に“動き出した”という感じがします。

6年生は、朝から昨日の入学式で1年生が使った2年生児童椅子を運んだり、1年生のお世話で靴箱から教室まで付き添ったり、教室ではバッジを付けてあげたりと身の回りの世話をしていました。またトイレへの付き添いで、1年生たちがきちんと手を洗って、ハンカチ等で手を拭くまでをじっと見守る様子も見かけました。

給食の準備時間に各学級の様子を見て回ると、

「いよいよ給食が始まったね。」「1年生も初めての給食で大変だろうな・・・」「1年生はまだ給食を食べないんじゃない?」と会話が弾みました。そして他の学級を回ると・・・

「今日はいろいろなことをして疲れたけど、新しい友達ができた。」

「仲のいい友達と別れてしまったので・・・」

「席替えをしたけど、後ろのほうであまり・・・」

「先生が面白い!」「みんなが優しい!」「早く勉強をしたい!」と児童たちは悲喜交々の様子でした。

明日からは各学級で、各教科のオリエンテーション(学びのとびら)学級目標決め、キャリアパスポート、学年遊び等の学習が行われる予定です。

4月7日(月曜) 着任式、始業式、入学式

入学式前に、着任式に引き続いて始業式を行いました。児童代表の言葉ではそれぞれが今年度のめあてを3つにまとめ堂々と発表をし、6年生として1年間という限られた時間の中で最高学年としてみんなが安心して学校生活できるように精いっぱい努力していくという力強い言葉がありました。一方、入学式では校長が以下の話をしました。

「毎日元気に交通安全に気を付けて、小学校に通いましょう。」

「清水窪小学校には352名の児童がいます。お友達と仲良く過ごしましょう。」

「先生のお話をよく聞いて、たくさん勉強しましょう。」

最後に以上の3つのことを覚えているかを尋ねると、1年生は校長が用意した絵カードを見ながら正しく答えられていました。また式中の言葉や、祝電紹介の中では「はい」「ありがとうございます」とたくさんの返事が聞こえてきました。列席した6年生は式後、「卒業式よりかは疲れなかった。」「1年生が、1回1回返事をするのがかわいかった。」と笑顔で話してくれました。

4月4日(金曜) 入学式リハーサル・事前準備

10時過ぎ、新2年生たちが入学式後のアトラクション練習のために登校してきました。体育館をはじめ校内の各教室では新6年生が諸準備をしていたので、家庭科室で発声練習、合奏の練習をして、式場でのリハーサルに臨みました。リハーサルではかなり緊張した様子でしたが、下校していくときには元気に挨拶をしたり「ぼくのチューリップが、こんなところに並べてある!」と友達と話したりしていました。また9時に登校してきた新6年生たちは、各自雑巾をもって体育館に集合し、「協力し、考えて活動しましょう」との指導を受けて、各担当場所で張り切って活動をしました。体育館では、パイプ椅子の移動、必要数以外の椅子の収納、掃除、飾りつけ、各教室では黒板、壁面飾り、名前シール貼り、教科書等の配布確認後の受付への運搬、また体育館近くの廊下壁面装飾、靴箱名前シール貼り等を行いました。諸準備が予定より早く終わったため、新6年生は特別に「休み時間」をもらい、晴天の下、校庭でのびのびと過ごしていました。何人かに話しかけると、

「分担の仕事が早く終わったので。黒板にエッシーと柏の校章を描きました!」

「お休みの人がいたので、その分頑張りました!」

「今日は、作業とかをするのに丁度いい日・・・入学式の日もこんな日になったら・・・」

という声が聞かれました。

桜の木の枝先にはまだまだ蕾をたくさんつけています。来週月曜日の始業式、入学式が素晴らしいものとなりますようにと願っています。