令和6年度 3学期

更新日:2025年3月25日

3月25日(火曜) 大掃除 修了式

今日から在校生最高学年としての5年生は、朝の校旗掲揚、委員会活動(飼育)等の当番活動をしっかりとこなしました。1校時目からの大掃除を終えた5年生教室を覗くと机に伏せている児童がいたので声をかけると「疲れたー」と笑顔での返事がありました。一方、流しで小さなスポンジを洗っている1年生がいたので声をかけると「袖を上げて(捲って)ください。」と言われ手を貸しその後一緒に教室に行くと、そのスポンジで皆が自分の机の汚れを落としていました。

2校時目は、修了式。開式、国歌斉唱後、各学級代表児童による修了証の授与が行われました。そして校長講話後の1年生による児童の言葉では2名の児童が原稿も見ず、またマイクも使わずに堂々と発表を行いました。式後に、昨日の卒業式での5年生の立派な態度等とあわせて、先の1年生の発表のことを全児童に投げかけると「とても大きい声で言えてた」「すごかった」等の声があがりました。現学年の教育課程の修了とともに自信をもって進級するようにと、すべての学年の児童を褒めて式後の指導を終えました。

3月24日(月曜) 卒業式

6年生小学校生活最後の登校の様子は、いつも以上に多くの友達と一緒であったり、保護者と一緒であったりと様々でした。いつもの6年生児童たちの様子と違うために、在校生代表で参列する5年生たちは遠慮しがちに校舎に入って行ったり、驚いて坂門を下って行ったりする等の姿が見られました。また学童保育のために登校してきた児童は、卒業生の姿を繁繁と観て「どこで着替えたんだろう?」と私に話しかけてきました。

多くの来賓の方々のご列席を、また多くの祝電をいただき、素晴らしい卒業式となりました。5年生の入退場時の合奏、6年生との呼びかけ、合奏、そして式に臨む姿勢が大変立派で、後方から卒業生6年生の舞台上のまた、後ろ姿をしっかりと目に焼付けた5年生のこれから1年間の活躍を見守り、支えていきます。

3月21日(金曜) 3年 社会 七輪体験学習

「道具とくらしのうつりかわり」の学習で標記体験学習を行いました。グループごとに七輪を囲み、談笑しながらまた安全に気を付けながら楽しそうに活動をしていました。まず、切り餅を続いてマシュマロを焼きましたが、割り箸を刺して焼いたマシュマロの方が上手な焦げ目がついているようでした。

「正月、両親の実家に行った時に七輪でお餅を焼いたことがある!」

「千葉に旅行に行ったときに、バーベキューをしてマシュマロを焼いたことがある!」

「私は家でガスコンロの火でマシュマロを焼いたことがある!」

「マシュマロはうちの庭で焼いたことがあるけど、一瞬で焦げちゃったんだ!」

「割り箸がこげちゃったー」「食べるときは、箸をひっくり返して使ったらー」

「おこげの味になっちゃった。でもこれもおいしいです!」

「30秒で食べちゃった!次はマシュマロだー」

「じっくりじっくり焼かないとー」「膨らんできた!映えそう!」

「マシュマロも膨らんできたみたい・・・」

「マシュマロは、くるくる回して焼くといいんじゃない?」

中にはお餅が苦手な児童もいましたが、マシュマロはみんな大丈夫なようで「マシュマロ嫌いな人いませんか?」の声も聞こえてきました。

また「おもち、お持ちですか?」と満面の笑顔で話しかける児童がいたので「うまい!もーちっとも分からなかった!」と返すとほかの児童たちも理解したようでにんまりとしていました。

2時間の日陰での活動でしたが、暖を取りながら体も心も温かくなるような学習ができたようでした。

3月19日(水曜) 5,6年 卒業式予行

特別時程で1~4年生は4時間授業でしたが、5,6年生は午後に標記予行練習を行いました。今日は3月14日(金曜)に続いて来週の卒業式に向けての最終リハーサルでした。全教職員が所定の席に座ったり、証書受渡し補助、放送、掲示、会場等、係としての配置場所についたりして児童たちの様子を見守りました。児童たちは前回に増して集中力が高まり、歌声、呼びかけの声も館内に響き、終了後に校長からの話では「24日(月曜)の卒業式が素晴らしいものになることを確信した」という言葉がありました。

午前中は近隣の大森第六中学校の卒業式に参列しましたが、終盤、送辞を受けての答辞では、卒業生が瞼にハンカチを当てたり、腕で涙をぬぐったりする生徒が次第に増えていきました。式では先の送辞、答辞のほか、卒業生の入場に続いて、校旗の入場があったり、4曲の合唱ではそれぞれで生徒による指揮者、伴奏者がついたりと、ゆったりとした時間の中に卒業生生徒たちの思いが強く伝わってくるものがありました。

6年生は、卒業までの登校日が2日となりました。最終調整、諸準備を行う中で、卒業式の向けての学級担任をはじめ教職員の気持ちも高まってきています。

3月18日(火曜) 1年 入学式アトラクション練習

1校時に標記の練習が行われるというので体育館に向かうと、間もなくステージ脇から児童たちが静かに入ってきました。そして当日と同じように入場の仕方から練習が始まりました。まず、言葉がはっきり言えるように口を大きく開いて発声の練習も行いました。「1年生の皆さん!」「待っていました」「学校は楽しいことがたくさんあります」と力強い言葉が続き、各教科や学校での行事についての説明に先立って、先ず本校の特色であるSC科(サイエンスコミュニケーション科)について詳しい説明が堂々と行われました。最後に「こいぬのマーチ」の合奏で終わりましたが、その後に各部分練習がありました。長い説明ではスピードが速くならないこと、合奏では木琴、鉄琴のばちでの叩き方で弾むようにすること、そして説明をしながら画を掲げるタイミングの取り方等、そして欠席の児童がいた場合の対処の仕方等細かい部分についての指導が行われていました。後は前日を含めて2回の練習を行います。

3月17日(月曜) わくわく教室 1,2,3,4年「巣箱づくり」

毎月大森第六中学校と大岡山駅前周辺の清掃、整備を実施していますが、NPO法人大田はなとみどりのまちづくりの方を講師にお招きし、放課後に巣箱絵付け教室が開かれました。はじめに、巣箱の色については今までの取組みからどのような色、模様でも大丈夫だと聞いて自然に近い色が良いのではないかと考えていた児童たちは目を大きくして話に聞き入っていました。また、人気がある方が鳥にとっては安心できるとのこと、犬の毛や枝等を使っての巣作り、雛に与える餌の虫に対するしぐさ、巣の中の糞を外に出すなどの「掃除」の様子―小さな巣箱をめぐって様々なことが行われていることの話を受けてグループで相談して思い思いに作業を始めました。また巣箱には、雨水抜きの穴があり、上蓋が開くようになっていて観察ができること、本来ならば秋に巣箱の手入れをすることなども教えてもらいました。児童たちの考えでは、スズメやメジロ、ウグイス等小鳥を思い描いていたようですが、講師の先生からシジュウカラの巣箱をイメージしているとの話がありました。

出来上がった巣箱は、3月22日(土曜)23日(日曜)の大岡山さくらまつりで駅前花壇の樹木に設置します。

令和7年3月17日(月曜)サイエンス朝会「サイエンスマジック」(酸化還元反応)

今年最後のサイエンス朝会は、6年生のリクエストで一番多かった「色が変わるコーラ」です。これは、2年前の3月のサイエンス朝会で行ったサイエンスマジックです。

マジック1 水の入ったペットボトルを箱の中に入れます。まじないをかけて、再び箱を開けるとコーラに変わりました!(箱に仕掛けがあります)

マジック2 茶色の液体(薄いヨウ素液)が入ったペットボトルと、水を入れた透明のペットボトルを同時に振ります。すると、茶色の液体が透明になり、透明な液体が黒茶色になり、あたかも液体が入れ替わったように見えます!(それぞれのペットボトルの二に仕掛けがあり、薄いヨウ素液のペットボトルの蓋の裏にはカルキ抜き、透明な水の入ったペットボトルの蓋の裏には黒茶色の絵の具が付いていて、それらが液体と混ざることで、液体の色が変わります。)

マジック2は、サイエンスで説明ができます。実際に実験してみましょう。

水にうがい薬を入れると茶色になります。ヨウ素液の色です。そこに「カルキ抜き」を入れると、その成分により還元反応が起こり、元の水の色である透明に戻ります。さらに「オキシドール」を入れると、酸化反応となり、再び水の色が茶色になるというものです。

その性質を利用して、2本のペットボトルを使い、片方のペットボトルは、茶色い水が透明になり、もう片方のペットボトルは、透明な水が茶色になることで、あたかも水が入れ替わったように見えるという、酸化還元反応という化学反応を利用したマジックでした。

今回は、ノナ星の「カッ!」様(前副校長野中先生)にも来ていただきました。こどもたちは、とても驚き、そしてとても喜んでいました!

3月14日(金曜) 5年 6年 お別れスポーツ大会 卒業式合同練習

中休みの時間から「お別れスポーツ大会」が始まりました。まず、体育館に集合して5年生の実行委員の進行で、「最高の思い出となるように、楽しむ中にも本気で競技を行いましょう。」と呼び掛け、校庭ではサッカーとリレー、体育館ではバスケットボールとドッジボールが行われました。チーム分けでは、各学級の出席番号やたてわり班を活用し、ボールが大きく飛んだり、バトンリレーで順位が変わったりするたびに歓声があがりました。

午後は体育館で卒業式合同練習が行われました。門出の言葉や合唱での6年生の発声の勢いを正面で受け止めた5年生たちの姿勢は素晴らしく、また6年生の「素晴らしい宝物です」という言葉を受けて一斉に立ち上がるときの集中力は気迫となって伝わり、清々しさを覚えました。また、2学年合同の合唱曲は圧巻で、保護者の方々には申し訳ありませんが、各学年の間に座る教職員席(来賓席も)は特等席となっています。

3月13日(木曜) たてわり班あそび

昨日、今朝と2回に分けて今年度最後の標記活動が行われました。昨日は雨の影響で校庭等が使用できず、室内での活動でしたが、今日は天気に恵まれ、屋外での活動が行えました。

5年生は、一昨日の卒業おめでとう集会で引継いだ班カードを持って下級生を誘導し、リーダーシップをとって進めていました。休み時間に5年生数名に聞いてみると・・・

「5年生で2人休みだったけど、自分としては成功した!」

「6年生は大変だったと思う。なかなか指示しても聞いてくれなかったので・・・」

「思ったより簡単だった。ちゃんと話を聞いてくれた。」

と、笑顔で答えてくれたり、厳しい表情で口元が引き締まったり・・・

「4月からは、5年生が毎回リーダーとして活躍するんだね。」というと目を見開いて友達同士で無言の会話をしているようでしたが、にっこりとほほ笑んでいる様子でした。一方、

6年生からは、

「自分がリーダーとして活動するときよりも,何か疲れが出た。」

「最後だったのでもう少し遊びたかった。」

という声が聞かれました。

3月12日(水曜)4年 保健「体におこる変化」

前時の二次性徴の学習では、見た目でわかる体におこる変化について学習しましたが、今回は「思春期には体の中でどのような変化が起こるのかを調べよう」というめあての授業でした。思春期には体の中で女子は初経が起こり、男子は精通が起こるということを、説明文で書くことによって、また教科書、動画等での絵や図等視覚によって理解を深め、確かなものにしました。

学習の後半には、実際に次のような友達がいた場合の対応の仕方について考え、発表しました。

「月経が始まったけど、みんなに知られたくないー」

・優しい声をかける

・「大人になる準備だよ」と励ます

・「恥ずかしいことじゃないよ。これがないと赤ちゃんが生まれないんだから」と正しい知識を伝える

・掃除の時間とかには、さり気なく助ける

「男子と女子で張り合うことが多くなって嫌だな」

・思春期が過ぎれば、大丈夫になるさ

・大人になっている証拠だ

・とにかく落ち着かせる

・・・児童たちの真剣な発言が続きました。

3月11日(火曜) 卒業おめでとう集会

「お世話になった6年生に感謝し、心を込めて卒業を祝う」というねらいで、標記集会が行われました。5年生の呼名で入場し、ステージ下のひな壇に差し掛かったところで卒業生たちは腰を屈めて1年生からメダルを受け取りました。そしてはじめの言葉、校長の話に続いて各学年からの出し物がありました。

1年生は「ジャンボリーミッキーダンスinしみずくぼ」を6年生と一緒に踊りました。2年生は「都道府県おめでとうリレー」、3年生はShimizukuboはダンスホール♪、4年生の応援(応援団)では6年生とのエールの交換が行われ、5年生恒例大繩対決では、僅かの差で今年は6年生が勝利しました。

6年生からはメッセージのプレゼントの後に合唱「たいせつなもの」があり、6年生からの合奏「パラダイス ハス ボーダー」のプレゼントがありました。最後に6年生から5年生に校旗、たてわり班カードの引継ぎがあり、会は終了しました

3月10日(月曜) 5年 卒業式練習

卒業式まで2週間と迫った今日、在校生代表で式に参列する5年生が練習を行いました。練習は今回で3回目となりましたが、体育館に入ると児童たちの真剣さ、緊張感等で張り詰めた雰囲気が伝わり、椅子の背凭れに触れないで姿勢よく座る児童が多かったです。また、リコーダーを取り出したり仕舞ったりするときに出る僅かな音にも細心の注意を払い、席を立って演奏場所に移動するときには、全く音を出さず、素早く行動がとれていました。そして呼びかけの言葉を言うタイミングが「はやい!」「恥ずかしがらない!○○さんみたいに声を張って!」と厳しい声を受けながらも5年生はそれらにしっかりと応えていました。練習中、来賓の入退場等で「しばらくお待ちください。」とアナウンスが流れた後の姿勢の向き、目線、姿勢の保持等、合唱、合奏、呼びかけ以外の5年生の出番以外の所作についても学んでいます。

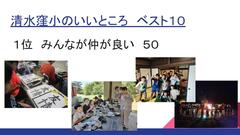

3月10日(月曜) 全校朝会「6年生の思い出・清水窪小学校のいいところ」

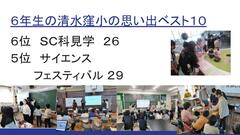

6年生の皆さんにアンケートをとりました。ベスト10を発表します。

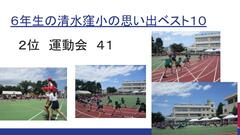

まず、「6年生の思い出」

10位 和太鼓発表会、9位 SC科の学習、8位 社会科見学、7位 クラブ活動、6位 SC科見学、5位 サイエンスフェスティバル

3位 学芸会、3位 こどもまつり、2位 運動会

栄えある第1位は、

1位 移動教室でした。やはり宿泊行事は思い出に強く残るのですね。

そのほかにも、休み時間、駅伝大会、給食、わくわくスクール、日常生活、人間関係などがありました。

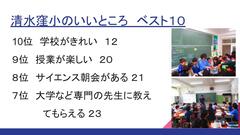

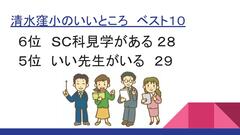

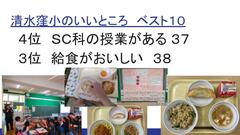

次は、6年生に聞いた「清水窪小学校の良いところ」です。

10位 学校がきれい、9位 授業が楽しい、8位 サイエンス朝会がある、7位 大学など専門の先生に教えてもらう授業がある、6位 SC科見学がある、5位 いい先生がいる、4位 SC科の授業がある

3位 給食がおいしい、2位 行事が楽しい、

そして、栄えある1位は、

1位 みんなが仲が良いでした。学級や学年はもちろん、たてわり班などで、全校みんなが仲がよいということはとても素晴らしいことだと思います。

6年生と一緒に過ごせるのは、あと9日です。明日は、卒業おめでとう集会です。みんなで感謝の気持ちを表しましょう。

3月7日(金曜) 2年 算数「はこのかたち」

「表と裏が正方形で、あとの横の部分は長方形になっている」

「ぼくのは、全部長方形になってる!」

各自が持ってきた箱を見ると自身の名前の他に「さんすう用」という書き込みもありました。

今日は、箱の面を紙に写し取るということを伝えると

「箱を定規みたいにしていくといいんだね」」

「箱を分解して平らに広げてからやるのはいいのかな」

「さいころは6つの目があるから、6つ写し取るんだね」

という声が聞こえてきました。作業が始まると・・・

・動きやすい箱の上に、筆箱を重しにしてしている子

・写し取る画用紙の隅の直線を活用して写し取る子

・写し取る画用紙の隅の直線を活用して縦2本のみ写し取った後に横戦を定規で描く子

・箱の弾力で写し取った線が曲がる部分を、後で定規を使って修正する子

初めのうちは、全員が着席して静かに活動をしていましたが、立体の箱の面を写し取るために立ち上がったり、友達に手を貸したり、自分のやり方を教えたりするなどして賑やかさの中にも学習に対する真摯な態度が多くみられました。

3月6日(木曜)1年 算数「かたちづくり」 ―3教室での少人数指導

「点と点を線でつないで形を作ろう」というめあてで学習が進みました。ある教室では線は定規で引くこと、描くときと長さを測るときの定規の当て方を変えることを確認し、教科書の例示通りに家、金魚、帆掛け船を丁寧に描きました。方形に点が敷き詰められた用紙を使いましたが、書き始めの点と書き終わりの点を確認して線を描くことに慣れてくると、隣の教室ではカブトムシ、ジェットコースター、カメラ、ロケット、亀、ハンバーグ、展望台、人・・・等、用紙いっぱいに様々な形を描いていました。また算数教室の一番少ない人数のグループの様子を観ていると、

「飛行機みたいなものを作るぞ!・・・・・すごいのができた!」

「ハートは、三角をたくさんつかってかいたんだ」

「人間は四角だけで・・・腕は細長い四角にしました」

「すごい!本物の本みたい!」(立体感を出すように、少し斜めの角度から見た様子を・・・)

「屋根が逆向きになってけど、ここがこども部屋、ここがダイニング、そしてプール!」

小さい四角形や三角形で敷き詰めるようにして形作る児童もいました・・・が、定規の使い方が少し曖昧になっていくようでした。

3月5日(水曜)4年 国語「風船で宇宙へ」

標記説明文の形式段落(17段落)を「はじめ・中・おわり」に分け、段落ごとに要約した大切なキーワードを見つけるための理由や根拠を話し合いました。そして「中」では実験の過程が時系列で記されているため、それぞれの装置の特徴、打ち上げた結果、そこから筆者が考えたことを整理しながら授業が進められました。児童の中には「確かに」「それも大切な言葉だね」「なるほど」等、発言者の意見を尊重する姿勢が多く見られ、和やかな雰囲気の中で学習が進みました。

今後、「風船で宇宙へ」を読んで自身がどんなことに興味をもち、それがどのように書かれているからかをまとめていきます。

3月4日(火曜)3年 社会科見学 区内巡り

貸切バスが待つ環七通りの歩道橋を渡っていると路上の行き先案内板「大森 5キロメートル」の表示を見て「・・・と言うことは、こっちの方向に行くんだな。」とつぶやく児童がいました。平和の森公園に隣接する大森のりのふるさと館は、まず見学、海苔付け体験学習をしました。

水の張った瓶の中の海苔を取出すと「ヒジキみたいだ」という声があがり、海苔切り包丁が1枚歯、2枚歯、3枚歯、6枚歯と先人の工夫を間近に見ていると「・・・効率よく切れるけど、重くないかな・・・」の声も。しかしそれに対しても天井から下げたゴムの力も借りるとの説明があると皆納得した表情でした。解説員に方から海苔づくりの始まりは1700年頃―といわれ、江戸時代という言葉は出ませんでしたが、海苔養殖がその長い歴史に幕を閉じた1963年春―では「昭和時代だ」との回答が出ました。館内の展示物を見学していた児童からは「さすまたみたいな道具がある」「海苔付け樽は重いけど、ざるは両手なら持てる」「べかぶねを載せる海苔船は意外と大きいんだな」「船は一艘、二艘と数えることがあるんだ」といいながら、しおりにメモをしていきました。

午後は京浜トラックターミナルを車窓見学、池上本門寺を見学して帰校ました。明日から各学級で見学のまとめを行っていきます。

3月3日(月曜) 全校朝会「3月」

「1月はいつのまにか、2月は逃げるように、3月は去る」といわれるように、気が付くともう3月。そこで今日は3月の4つの行事等について話をしました。

3月 3日 ひな祭り(桃の節句)(1200年以上前)

3月10日 東京大空襲 (80年前)

3月11日 東日本大震災 (14年前)

3月24日 清水窪小学校卒業式 (91回)

今日、3月3日は、ひなまつり(桃の節句)で日本では平安時代から伝わる行事、そして来週3月10日は、80年前に東京で一夜にして10万人ともいわれる尊い命が失われた東京大空襲のあった日です。東京都では戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い「東京都平和の日」と定め、東京都平和の日記念式典に合わせて午後1時に1分間の黙とうを捧げるように職員及び来庁者(来校者)に、また大田区では防災行政無線の区施設一斉放送により、午前9時および午後0時59分に呼びかけを行います。

早いもので、まだ記憶に新しい東日本大震災から14年が経とうとしています。91回目の卒業式を迎える本校の卒業生たちには、素晴らしい門出となるようにと願っています。

2月28日(金曜) 6年 算数「卒業旅行」 1,2年「卒業を祝う会」に向けて

6年生は最終単元の「卒業旅行」の学習に入りました。この学習は以下の4つのコースに分かれており、各自で好きなコースを選んでスタートしました。

・国際コース ・和算コース ・クイズ・パズルコース ・中学校体験入学コース

国際コースでは、ドイツ、インド、モンゴル、フランス、ブラジル、アルゼンチン、スウェーデン、韓国等の国々の計算方法を学んでそれらを説明し合い、和算コースでは鶴亀算、油分け算、入れ子算を学んでいました。

一方、他学年の教室等では、来週3月7日(金曜)の卒業を祝う会に向けての各学年「出し物」の準備、練習を行っていました。その内容は・・・以下の写真のみで想像していただき、7日(金曜)当日のブログをご覧ください。

2月27日(木曜) 1年 道徳「みんなで つかう ものや ばしょ」

みんなで使う物や場所にはどうして約束やきまりがあるかを考えました。

「みんなが使う場所」では、まず「学校」という発言がありましたが、さらに「教室」「校庭」「遊具」等考える対象が絞られていきました。中には自分たちの視点から離れた「老人ホーム」という回答もありました。

学習のまとめで「約束やきまりを守るとどんないいことがあるか」を考えると・・・

「危ないこと、危険なことになるになるかもしれない」

「ほかの人がまねをして、みんながきまりを守るようになる」

「いいことが返ってくる」「みんなが楽しくいられる」

「みんなとなかよくなれて、心があったかくなっていい気持ちになり、いやなことを忘れる」

「みんながすっきりとした気持ちになる」

「人のためにがんばりたいと思えるようになる」

「自分のやりたいことができるようになる」

一方、「先生に怒られないで済む」「ほめられる」「もっと尊敬される」と他人の評価も考える児童も多くいました。

2月26日(金曜) 4年 体育「アルティメット」校内OJT研修

本年度の教員授業研修最終回は体育科です。本校では、おおたサイエンススクールとしてのSC科や理科の研究授業のほか、教員が教科の専門性を高めるためのOJT研修を実施しています。

今回は、4年生のボール運動(ゴール型)「アルティメット」です。アルティメットは、縦長のフィールドでフライングディスクを落とさずにパスをして運び、コート両側のゴールゾーン内でディスクをキャッチすれば得点になるというスポーツです。こども向けに簡略化したルールで行いました。今日は、「攻め方を工夫して勝利を目指そう」という目標で、チームで作戦を立てて、ゲームを行いました。ゲーム後には、チームで立てた作戦がうまくいったか振り返りました。

授業後には、教員による協議会を行い、指導の手立てが有効であったかを振り返りました。また、講師の先生から体育科指導の在り方や指導方法等について学びました。

2月25日(火曜) 6年 校外学習 TGG外国語体験学習

TGGは、東京都教育委員会と企業が提供する体験型英語学習施設で、海外をイメージして作られた街並みでいつもと違う環境の中でグローバルな世界を体験することができました。学習は、8つのグループにわかれて行われました。

1 演劇・トラベル 2 トラベル・ダンス 3 コマドリ・ホテル 4 110効果音・トラベル 5 トラベル・ダンス 6 演劇・ホテル 7 コマドリ・ホテル 8 111効果音・トラベル

上記8つのグループに専属の職員が付き、自己紹介、チーム名の決定、ゲームと次第にお互いの気持ちが打ち解け合ってくると、歓声や「奇声」が「テラス」と呼ばれる絨毯敷きの広間に響きました。

児童たちがもらったパスポートには以下の5つの「契約」が書いてありました。

・リラックス&エンジョイを ・間違いを恐れない ・Bigger is better ・他をリスペクトする ・誰もが友達

学習中は児童たちへ話しかけることが禁止されていたので、昼食時、学習終了後に下記のような声が聞かれました。

「楽しいけど、発音に気を付けないといけないので疲れる」

「少し慣れてきた感じ・・・学校で習ったことも少し使えた」

「楽しい先生でよかった!午後のダンスが楽しみ」

「英語が苦手でうまく言えないことが・・・日頃からの努力をもう少ししておけばよかった」

「将来、外国に行ったときに少し自信をもってできそう」

「旅行会社で、客としていろいろな案を考えたのが楽しかった」

最後に学校を出発してから学習が終わるまでのことを、(英)会話をしながらホワイトボードにまとめました。

2月21日(金曜) 5年 家庭科「暖かい住まい方で快適に」

まず、寒い日の困りごとについて児童たちからの意見を求めました。

・就寝時、布団が冷たい ・朝、起きる時が寒い ・エアコン等を使うと、電気代がかかる

そして、教科書に掲載されている絵図を見て、暖かい住まい方で快適に過ごすための工夫を見つけました。

・カーペット ー床が暖かい

・暖かい飲み物―体が温まる

・スリッパ -床からの冷えを軽減する

・加湿器 -部屋に潤いを与え、空気の乾燥を防ぐ

・太陽光パネルー自家発電できる ・・・・・

しばらくして学習のまとめに入るときに、

・カーテン -日中、開けることによって太陽光を取入れ、夜、閉めて外気の冷気を遮断

・床暖房 -これがあると電気カーペットはいらなくなる

・・・ということにも気づき、また絵図に方角が示されていることから「南向きの部屋」ということが出てきましたが、その意味について時間をかけて理解させていました。

学習を進めていると、「上」からの合奏曲のような音に気付いた児童たちが・・・体育館では6年生が卒業に向けての諸準備、練習が始まっています。

2月20日(木曜) 3年 道徳「いのちのまつり」(生命の尊重)

「命の尊さを知り、命を大切にしようとする心情を育てる」という目標の授業で、標記教材に出てくる、沖縄の墓、デイゴの花、三線について画像や映像で説明をしてから教材の読み聞かせが始まりました。そして私たちの命は両親からいただき、ご両親は祖父母から、さらにその祖父母の方々は・・・私たちの夥しい数の「ご先祖」が示されると児童たちからは驚きの声があがりました。途中、「ご先祖」からの「コウちゃん、がんばれ!」に対して児童が応える役割演技が行われました。

「ぼくも命をつないでいくよ」「この命を大事にするよ」

「たくさんの命をつないでくれたご先祖様、この命で楽しく過ごせます」

「生きることに、後悔しないよ」「これからもがんばるから、応援してね」「見守っていてね」

終末には命について考えたことをノートに書いて発表しました。

「一日一日を大切にする」「命は人と人を結ぶ」「大切な命、一秒でも長く生きたい」

「交通事故などに気を付けて毎日を大切にして楽しく過ごしたい」

「ご先祖様ができなかったことも新しい人間がーご先祖様が空から見ていると思う」

「笑顔で暮らしてありがとうの気持ちをご先祖様に毎日伝えて楽しく暮らす」

「命をつないでくれた人がいたから、命をつないでいけるんだな」

「私は、生きているだけで幸せなんだな。ご先祖様はみんなにみんなに命を注いでくれたから私もつなげたい」

2月19日(水曜) 2年 算数「分数」 校内OJT研修

該当学級の児童のみが5校時授業のため、「特別な昼休み」を終えて教室に戻る児童たちは「急がなきゃ」「研究授業なの」と笑顔で息を弾ませて階段を上っていきました。

「分数の意味に着目して、分離数も等分することを分数で表せることができる」を本時の目標として全5時間のうちの3時間目の授業を行いました。

児童たちがノートに書いた振り返りの言葉からは・・・

「分数を使って、同じ数に分けられることがわかった」

「いろいろなパターンの分け方ができて楽しかった」

「もっと難しい問題をやってみたい」・・・

授業後の教員による研究協議会では、

・今日の学習のめあてが適切であったか

・めあて、発問等で分かりにくさはなかったか

・この時間で児童に身につけさせたい資質、能力がしっかりと押さえられていたか

・個々人に適した学習となっていたか

・児童たちの学びに価値づけを行えたか

・対話、ふりかえり、まとめ等に視点を与えていたか・・・・

・・・等について協議し、また指導を受けました。

来週は4年生が体育の授業で標記研修会を行います。

2月18日(火曜) 4年 国語「つながりに気をつけよう」

「言葉や文のつながりに着目して、読み手に取って分かりやすい書き方を考えることができる」を目標に3時間で学習するうちの1時間目の授業がありました。

まず、「赤い 花が たくさん 咲きました。」を例に「主語」「述語」「修飾語」がそれぞれどの「位置」あったら良いかを考えながら復習をしました。

そして次に「明日の待ち合わせ場所は公園の中の白い時計前のベンチ九時に待っています。」

という例文で読みにくいところを確認しながら音読し、意味のよくわかる読みやすい文章に書き直す学習をする中、児童たちは近隣の友達と意見を交換したり、独り言のように呟いたり、指導者に質問したりと活気のある学習となりました。

「『白いベンチの時計前』・・・?まあ、伝わる・・・な。」

「主語を『明日の待ち合わせ場所は』と限定するからいけないんじゃないのかな・・・」

「場所と時間―どちらが先にきたほうがいいのかな・・・」

そして「分かりやすい文章」として

・主語と述語を対応させる

・句読点を打ったり、文章を区切ったりする

・修飾語がどの言葉にかかるかはっきりさせる

とまとめましたが、他にも「やっぱり、文章を読み返すことが大切だよ」「自分だけ意味が分かってただけの時もあるね」等の声も聞こえてきました。

2月17日(月曜) 特別活動「クラブ見学・作品展示」

クラブ活動は、4年から6年児童が年間12回、月曜日の6校時に通常の授業時間よりも長い70分間に共通の興味・関心を追求する集団活動で今年度は以下のクラブに分かれてます。

- イラストアニメクラブ ・ SC科学実験クラブ ・ 家庭科クラブ

- 屋外スポーツクラブ ボードゲームクラブ ・ 図書クラブ

- パソコンクラブ ダンスクラブ

今日は、4月から活動が始まる3年生に、活動の様子を参観、参加し、クラブ活動についての理解を深め、来年度の「クラブ活動決定」に向けての準備の学習をしました。

イラスト・アニメクラブ、家庭科クラブは併せて作品展示も行い、3年生は学級ごとの参観の後に各自で興味をもったクラブ活動への再参観、参加をしました。

「先生、○○君は、クラブ見学が楽しみなんだって。」「もう、入るクラブは大体決まっているんだ。」「お姉ちゃんが□□クラブだから・・・」―

「ダンス、すごかったね!」「あんなふうに踊れるようになるのかな?」「パソコンクラブって意外といろいろなことができるんだな。」「ボードゲーム、すごく好きだから、やりたい!」「1番のおすすめ!」「好きな実験ができるのがいいね!」―

3年生は少々興奮気味に息を弾ませて、各教室に戻ってきました。

2月17日(月曜) サイエンス朝会「フォークマジック」(重心)

コルクにフォークを刺して、小指で支えると釣り合いました。これは、フォークとコルクの合わさった重心が小指の真下にあるためです。

今度は、コルクに2本のフォークを刺し、コップのふちで釣り合わせました。やじろべえの仕組みです。このコルクをコインに変え、2本のフォークをつけてみました。これも釣り合います。コップのふちのコインの位置をよく見ると、コインの中心ではなく少しずれています。これは、その少しずれた位置の真下に2本のフォークの重心があるためです。

最後に、フォークのやじろべえの下に卵を置きます。うまくバランスをとると、見事釣り合いました!

2月15日(土曜) 6年 サイエンスフェスティバル

1週間の標記フェスティバルの締めくくりとして、6年生の「卒業研究」の発表が行われました。児童たちは6年間積み重ねてきたSC科や理科の学習そして日々の生活の中から研究テーマを決めて2人から5人のグループで研究を進める中で、自分たちで考えた学習課題を解決するために予想をたて、実験方法を考え探求活動を続け、その結果から結論を導き出しました。発表場所は、体育館をはじめ、図工室を除く特別教室、そして全クラスルームとあらゆる教室を活用し、6年生以外は、たてわり班のグループで各発表を聞き、学習しました。

・体育館 「もっともっと飛べ!紙飛行機!」

「遠くまで飛ぶ紙飛行機を作りたい」

「世界記録に近づく紙飛行機を作れプロジェクト」

・理科室 「清水窪史上最長の距離を飛ばせる水ロケット」

・家庭科室「一番飛ぶ水ロケットについて」

・各教室 「より長い時間凧を揚げよう」

「動物の歯の部分について」

「学校の植物を使って染めてみよう」

「カイコの糸の丈夫さについて」

「人口餌と桑の葉を与えたカイコを比べてみよう」

「プラスチィックについて」

「命を守る消波ブロックについて」

「長く回るこまについて」

「カイコの成長の比較」

「レモンなどを用いた発電について」

「コマを長く回すために必要な条件とは?」

「生活に生かそう 水溶液」

「プラスチックの現状を把握し、改善しよう」

「どうしたら色水は濃くなるか」

たてわり班の1~5年生は発表と質疑が終わると、予め決められた教室に移動しましたが、今回は5年生が最上級生として下級生を引率し、次の学習に備えさせました。

2月14日(金曜) 1年 特別活動「6年生にメッセージを送ろう」

3月の「卒業おめでとう集会」に向けてメッセ―ジカードを作成しました。全校遠足をはじめ、たてわり班遊びやたてわり音読会で手をつないだり、やさしく話しかけてくれたり、遊んでくれたりしたことを思い出すこどもたちが多かったです。6年生とのことを思い出させていると「もう書いてもいい?」「早く書きたい!」という声があがりました。そして「1年生になって、こんなに字がきれいになったということも伝えましょう」という言葉を受けて個々の活動が始まりました。鉛筆を走らせる音だけが教室に響きましたが、中には少し渋い顔をして天井を見つめる児童、隣席の友達と二言三言話してから書き始める児童の姿が見られました。

「1枚目できた!2枚目持ってこよう!」「1枚で書けなかったから、今度はもう少し小さい字で書くんだ。」「6年生のこの人の前の名前(苗字)何だったっけ?」・・・

カードが完成したり、6年生の名前を確認したり、その他質問のある児童たちが担任の机の周りに集まりました。「ぼく、これ書いたの。」と先ほど皆の前で発表したカードを得意そうに見せる児童、「たてわり班の『わ』は『は』ですか『わ』ですか。」「これ、OK?」と聞いてくる児童、カードを覗き見するとにっこりとして上半身で隠す素振りを見せる児童、またなかなか書けないでいる児童に話しかけて1年間のことを思い出させようとしている児童の姿がありました。

2月13日(木曜) 2年 国語「スーホの白い馬」

本教材で初めての授業。教科書の頁、持ち方を確認してから教師による範読が始まりました。

範読に10分近くかかりましたが、児童たちは話の中に入り込み、大変集中していました。途中、鉛筆で教科書にサイドラインを引く児童たちの姿が目につきました。聞くと以前、気になった箇所、分からない箇所等があったらそのようにしていたとのことでそれが身についている子たちだったと思います。また「『いころす』って何?」と隣席の友達に小声で話しかける児童の姿もありました。読後、心に強く残ったことまたその理由についてまとめる活動に入りました。

・白馬がスーホのもとに帰ってきたところ

・白馬が死んでしまったところで、兄弟のように仲が良かったのに悲しい

・スーホの骨や毛を使って楽器を作ってほしいといったところで白馬が死んでしまい悲しい

・夢でスーホに話しかけられたところ

・白馬が銀貨3枚の価値と言われたところが悲しい

各自の発表後、席を立って友達のノートに書かれた感想に目を通しました。次時は多くの考え、意見をまとめ学習課題を立てていきます。

2月12日(水曜) 1、6年 歯磨き検査

今日は1、6年生が歯科校医先生から、正しい歯磨きの指導を受けました。まず歯科矯正の立場から「口呼吸の大切さ」を学び、「朝起きた時にのどが渇く、ひりひりする」「口臭がある」等、10のチェックポイントをあげる中でスクリーンの画像を見ながら各自を顧みていました。

そして本題に入り、虫歯の大写しの画像が映し出されると、6年生からは「えーっ」という驚きの声が、1年生からは「怖い!」という声が聞こえてきました。そして虫歯がどうしてできるのかについての話になると、1年生から「歯石」という言葉も出てきましたが、「プラーク」という状態ならば、家で正しく歯磨きをすれば虫歯を防げると聞くと少し安堵の表情を見せていました。

歯磨きに先立ち、歯垢染出し剤で各自歯磨きチェックをしましたが、奥歯や歯の裏側の磨き残しをする児童が多くいる中、全体的に磨き方が足りなかったり、左右の片側だけ磨き残しがあったりする児童も目立ちました。続く歯ブラシ指導では鉛筆を持つときと同じということは一部の児童はわかっていたようですが

「矯正をしていると、磨くのが難しいよね」

「歯磨きではなくて、歯医者さんにあるように「水圧」を利用する方法もあるよね」

「歯ブラシするときは、ストレスを発散する感じでやるときも・・・」

という声が聞かれ、先生からは力を抜き、裏の歯はブラシの「かかと」を使って掻き出すようにとの指導がありました。

6年生の数名は「磨き残し無し」だったというので聞いてみると、皆5分以上歯磨きをして歯間ブラシも併用しているとのことでした。

2月10日(月曜) 3年 社会科「くらしの様子や道具のうつりかわり」

前時までに明治、大正、昭和時代を色帯で示し、関東大震災や太平洋戦争、大田区の誕生(「大田区立清水窪小学校」に改称)の出来ごと等を年表ワークシートにまとめ、今日は当時の生活の様子・道具について調べました。まず、教科書や本校開校90周年記念誌、資料集等で、大田区の漁村、農村のこどもたちの生活を調べると・・・こどもたちは授業の合間に家の手伝いをしたり、家庭によってその手伝いのために就寝時刻や起床時刻が相当早かったりすることに驚きの声があがっていました。そして「こどもなんだからもっと遊ばせてあげられないのかな」「休みの日はあったのかな」「針にミミズをつける手伝いなんて・・・」という声も聞かれました。

その後、当時の生活の様子、生活用具について図書室の本で調べ学習をしました。

・かまどに薪をくべる様子等から・・・「おなかが痛いのかな」「何か入れているようにも・・・」

「おばあちゃんから話を聞いたことがあるけど仕組みは初めて知った」

・こどもたちが遊ぶ様子から・・・「ゲームやたまごーがないからつまらなさそう」「かくれんぼは、今では『逆かくれんぼ』の方が流行っているけど・・・」

・つるべ井戸の写真から・・・「本物は見たことがないけど、アニメで見たことがある」

・学校のクラス分け・・・「『男組』だって。男子校、女子校というのは聞いたことがあるけど」「勉強する内容も違うんだって!」

・洗濯について・・・「洗濯板、洗濯機・・・でも今は洗濯物を出し入れするところが丸くて横に付いてるよ」

・鉛筆削りについて・・・「『肥後守』って家にあったような・・・」「でもこれで削るときに怪我しそうだな」「昔の人は器用だったんだな」

―児童たちは、調べたことを友達と話をしながら年表ワークシート書き加えていました。

(本日3年生は、クラスごとにサイエンスフェスティバル体育館発表も行いました)

2月7日(金曜) 3年 SC科 研究室訪問

東京科学大学、二階堂雅人先生の研究室を訪ねました。まず、講義室のスクリーンには「クジラが陸を歩いていたころ」とあり、クジラは昔、足があったということへの驚きから講話が始まりました。研究室での生物の多様性について話が進むにつれて進化論、そして「ヒト」の現在から過去を辿り祖先が10代前では江戸時代、100代前では弥生時代に当たるという話がありました。(人間の祖先については今後、道徳の時間でも「家族愛」をテーマに学びます)そしてクジラは人と同じ哺乳類、またかかとに当たる骨のつくりから「鯨偶蹄目」でカバやウシ等に近いとの話になると子どもたちは皆、驚いた表情になりました。

講義後、様々な生物水槽のある研究室探訪グループ、小動物ふれあいグループ、二階堂先生への質問コーナーグループに分かれました。100以上もの水槽が並ぶ研究室では「暖かいけど、扇風機を回している」「このエサ、幼稚園の時と同じだ」「大きな口―食いしん坊で魚も食べちゃうんだって」「タコみたいに吸盤がある」「かわいい」「オレ、サイエンストーキョーにする!」等こどもたちの興奮した声が続きました。講義室後方ではハリネズミ、ヒョウモントカゲモドキ、コーンスネーク、モルモットの小動物飼育ケースが置かれ、研究生たちが児童たちからの質問に答えてくださいました。先生への質問は講義で話のあったクジラやカバ、チンパンジーの他に3年生が以前に飼育したカイコや自身が育てている魚やカメ、そして今回初めて触らせてもらったハリネズミについて等々で尽きることなく出され、それらに正対してともに考え、分かりやすく解説してくださり、大変丁寧なご対応をいただきました。

講義室のスクリーンには「たくさん勉強しましょう。好きなことが見つかるはずです。世界を驚かす大発見をしましょう。」と示され、先生からは「いっぱい質問してくれて、ありがとう。」という言葉をいただき、児童たちもお礼の言葉を返して研究室を後にしました。

2月6日(木曜) 6年 図工「わたしのお気に入りの場所」

6年生に卒業を意識した標記学習を提示すると、バスケットコート、図書室、たてわり班教室、屋上、渡り廊下、サッカーゴール、校庭・・・「校庭だと桜も入れたいな・・・」などの声が聞こえてきました。そしてその場所を選んだ理由、描く視点について指導があり「例えば教室だったら、自分の座席からの様子を描くとか・・・」の言葉に「なるほど」の声が漏れていました。そして、タブレットPCや構図を決めてスケッチするカードを持って、思い思いの場所に向かいました。

お気に入りの場所を決めて、諸活動を終えて図工室に戻ってくると、

「3枚描いたけど、どれにしたらいいかな。」

「樹木を立体的に表したいけど、どう描いたらいいのかな。」

「(バスケットボールで)投げたボールがもう少し落ちてきたところの方がいいな。」

「2枚を合成した絵にするっていうのも、いいね。」

「! アイデアが浮かんだ!」

お気に入りの場所を思い出の場所と結びつけた本学習は、全6時間で行っていきます。

2月5日(水曜) 1年 音楽「みんなであわせてたのしもう」

今日は歌唱のテストを控えているため、まず歌集「うたはともだち」からの児童リクエスト「翼をください」「きづな」で喉を慣らしました。そしてテスト中に自習で鍵盤ハモニカを使って演奏する「きらきらぼし」「とんくるりん」等を繰り返し練習しました。途中机上の用具の置き方、姿勢、演奏時の鍵盤ハーモニカの指使い、息の吹入れ方等の注意、指導があるとそのたびに児童たちの緊張感、楽譜を見る目の真剣さが高まりました。

次に「ともだちのうたごえをきいてげんきにうたおう」というねらいで、歌唱テストでは「あいあい」を歌いました。2人組で指導者の前に出てテストを受けましたが出番を待っている2人組のそばにいると、お互いが歌う箇所を確認後、緊張からか期待感の高まりからか、踊りだしたり、押し合ったり、笑い合ったりしていましたが、声をかけると皆が皆「大丈夫」「できそう」「自信ある」―との回答が返ってきました。一方、自習では「こいぬのマーチ」を繰返し練習し「音を間違えなかったか」「指使いを間違えなかったか」を“自己評価”しそれを楽譜の端の評価表に花の模様で表しました。

2月4日(火曜) 5年 道徳「誠実に生きる」(正直、誠実)

「誠実に生きるということについて考え、自分自身が誠実に明るい心で生活しようとする心情を育てる」という目当てで学習が行われました。

初めに事前アンケートを取り、「誠実とはどんなことか」という問いに

「真面目」「陰口を言わない」「真心」「嘘を言わない」「正直」「真剣」「忠実」 等

の回答があり、誠実に生きるとはどんな気持ちになるかを考えながら標記教科書教材を使って授業に入りました。教材文では(手術を間近に控えた友達に)皆で折り鶴をプレゼントするために各自で決められた数の鶴を折るという約束に対し、諸誘惑に負けて嘘をついてしまった登場人物の心情に対する考えを追っていきました。そして「嘘は黙っていれば皆には分からないのに、どうして悩んでいるのか」とさらに考えを深め、児童たちは担任の発問に対して答えたり、隣通しで考えの交流をしたり、ワークシートの考えをお互いに見て回ったりして自身の考えをまとめていきました。

「誠実、正直に生きると信頼されるし、明るくみんなが笑顔でいい気持ちになれる」

「嘘をつかずに正直に素直に謝る気持ちが大切。誠実に生きることによってスッキリする」

「誠実に生きるとは、心がきれいになって自分の本当の姿を出すということ」

「良くないことをしたら隠さずに素直に謝ると、より信用してもらえて生きやすくなる」

「誠実に生きることで怒られることで、成長してよい機会だとわかるようになる」 等

(児童ワークシートより)

2月3日(月曜) 4年 サイエンスフェスティバルに向けて

今週7日(金曜)から15日(土曜)にかけてサイエンスフェスティバルが行われます。14日(金曜)に発表を控えている4年生が教室でその準備をしていました。SC科はA「とことんものづくり」B「形状には意味がある」C「SDGsと未来」に区分けして学習を行っていますが4年生は

A「とことんものづくり」―「飛べ!水ロケット!」

B「形状には意味がある」―「骨から考える!動物たちのサバイバル」

についてグループに分かれ、発表資料、原稿等の作成を行いました。そして当日は3年生から保護者、地域等の方々まで来場するということを踏まえ、

・どのような相手にもわかりやすい発表になっているか

・聞き手(相手)とコミュニケーションがとれるように工夫されているか

という観点で友達と、担任と学習、話し合いを深めていました。

1月31日(金曜) 読み聴かせ

前回から、読み聴かせ同好会の活動状況は本ブログではなく、「しみずくぼ・ねっと」のお知らせコーナーのみの掲載となりましたのでお知らせします。

各教室での「読み聴かせ」では、スマホを使って効果音を出したり、電子黒板に大写しにして話を進めたりする様子も見られ、こどもたちの学習意欲を高める工夫、熱意が各所で見られます。

今朝の活動では、本校が「サイエンススクール」であるということからか、イワシの命や昆虫、植物、雪の結晶等科学についての絵本を取り上げているところが目立ちました。また日本の古事記よりも数千年前に書かれた最古の世界文学といわれるギルガメシュ物語を紹介している学級もありました。

本日発行の学校だより2月号「かしわ」では、教材としての新聞の活用について掲載しましたが、さらに児童たちが文字に、新聞に、本に興味をもってもらいたいです。

1月30日(木曜) 5年 総合的な時間「ぎょしょく出前授業」

昨年度に続き、標記出前授業が行われました。今年は愛媛県愛南町漁協職員の方の来校は叶いませんでしたが、給食食材業者の方から「獲る漁業と育てる漁業」について動画や具体物で詳しい説明を受けました。

「獲る漁業」ではカツオの一本釣り漁が紹介され、カツオの生存率が1%に満たないという話後、実際に釣り竿を持つ体験の機会がありました。すると「長―い」「思ったより軽い」「リールがついていないな」「肩が強くなければできない仕事だな」等の声が聞かれました。

そして愛南町の様子から鯛以外に養殖されている魚介類の紹介があり、愛南町が養殖漁業に適している理由を考える時間になると入組んだ海岸線(リアス式海岸)、温暖で水温が高く黒潮によって海水がきれい、そして児童からは「愛南町ではおいしいご飯が食べられるから」とほぼ正解に近い答えが出ました。そして愛南町は鯛のほかに、鱸、かんぱち、鰤、クエ等多くの魚が養殖されていることを学びました。

現在の漁業が抱える問題点、

・漁業生産額の減少

・就業者数の減少、高齢化

では、「獲る漁業(海面漁業)と育てる漁業(海面養殖業)」に本日の出前授業名(ぎょしょく)を「獲る漁業(漁職)と育てる漁業(漁殖)」という漢字に当てていました。

授業に先立ち、給食では愛媛愛南町産の真鯛を使った鯛めしをいただきました。「今日の給食食材は豪華だね。」というと「おいしかった。」「ぼくはアワビも好きだけどな。」「ぼくは(鯛めし)を少し減らしたんだ。魚は苦手・・・」「肉のほうがすきだな。」との返答がありました。そして最後に一人一人が2匹の鯛を持って、養殖物か天然物かを当てるクイズを行いました。

1月29日(水曜) 短なわ週間

昨日から授業前の時間を使って「短なわタイム」を行っています。前回は10月に行いましたが、今回も同様な取組み方で記録カードを活用して個人・ペアで学習を進めています。

1日に2学年ずつ、校庭と体育館に分かれて個人技、2人技等で楽しみながら技能の向上と体力の向上を図っています。授業中はもちろんのこと休み時間にも取り組む児童たちの姿が見られます。家庭でも取組んでいる児童がいるようですが、運動ができる安全な場所かどうかご確認いただくとともに、お子さんとの話題の一つとしていただき、できましたらご一緒にお願いします。

短なわ週間は2月12日(水曜)まで続きます。

1月28日(火曜) 1年 地域の方たちとの昔遊び交流会

千束地区民生委員児童委員(OBの方を含む)12名が1年生と仲良くなるための室内遊びを行いました。図書室に迎えに行った児童たちは、いつもと違って緊張の面持ちでしたが話しかけられたり、手をつないだりしてもらって教室に着く頃にはかなり打解けたようでした。教室内は歓迎のムードにあふれ、児童たちはお客様たちを笑顔と拍手でお迎えしました。各クラスとも司会者が元気な声で進行する中、SC科かるたをはじめ、こま回し、羽子板、だるま落とし、おはじき、お手玉、ヨーヨー等で遊びながら交流を深めました。

「かるたはこの間、優勝したんだ!」「お手玉、5回できた!」「だるま落とし、全部成功した!」「〇〇君は、歌を歌いながらだるまを落とせるの」・・・授業後、給食会食をしながらどのグループも会話が弾んでいました。

1月27日(月曜) 2年 ベストサイエンス日記発表

全校朝会の中で標記の発表をオンラインで行いました。以下、本日の発表者2人の日記へのコメントを紹介します。

1「・・・体の中の複雑なはたらきに驚いたことをまとめましたね。そして口の中ではだ液(つば)が体のために大切なはたらきをしていることに気づきましたね。同じように、胃や腸でも“液”を出しているのですよ。“消化”するまでの時間や“消化管”の大きさや長さも調べてみましょう。」

2「・・・水、氷、水蒸気のようすを、液体、個体、気体という言葉で説明しましたね。そして太陽は軽い気体であることに大きな驚きをもちましたね。しかし、空のかなたにある太陽をどのようにして調べたのでしょう。また、空にあらわれる月や星は・・・ぜひ調べてみてください。」

1を調べた理由は「食べたものが便となって出てくるのは知っているけれども、その間に体の中で何が起こっているか知りたいと思った」で「ごはんを食べるときはよくかんで消化の働きをよくしたい」とまとめました。事後の解説では、唾液のでんぷんの消化以外の6つの大切な働き、また1回の食事で出る唾液の量についても解説しました。

2を調べた理由は「野球の練習で持っていった麦茶の氷が飲もうとしたら溶けていたのを不思議に思った」で「特に気体が決まった形がなく流れ、太陽が気体であることに驚いた」とまとめました。事後の解説では、身の回りのものを三態変化に当てはめてみましたが、ケチャップソースやマヨネーズは?という問いに校長室にいた発表者、司会者の6年生たちは難しい顔をして考え込んでしまいました。そしてガラスの瓶を取り出して同じ質問をすると発表者の2年生はそろって「個体」と元気よく答えてくれましたが、それが正解ではないと聞くと驚きの表情になりました。また太陽や星(恒星)が気体で、惑星等は個体であり、核融合反応によって・・・というところまでは時間がなく解説できませんでした。

一方、他学年では、サイエンス日記を廊下に掲示したり、教室内ロッカー上に並べたりして児童間で学びを広げています。

1月24日(金曜) 展覧会 たてわり班児童鑑賞日

昨日は学年ごとでしたが、今日は標記の通りたてわり班で2回に分けて作品鑑賞をしました。各教室で「たてわり音読」時のペアになって各会場に向かうと、「まず、3年生から観ていこうね。」「4年生の『ひみつのすみか』ちょっと見ていこうよ。」と上級生がリードしたり、下級生が上級生の腕を引張って「わたしの、これ!」と自分の作品を紹介したり、急ぎ足の下級生の後を付いていく上級生の姿も見られました。「これ、何?」「くじら」「クジラ好きなの?」「え、うま!」「あそこにもクジラ、いるよ」「これすごいな」「4年生になると作れるよ」等会話が弾み、ペアでの活動がいつのまにか4人グループ、6人グループになるなど、賑やかで和やかな雰囲気の中、時間が過ぎていきました。ペア活動では手をつなぎ、上級生は腰をかがめたり、曲げた膝に手を当てたりして下級生に目線を合わせ、作品を間近で凝視したりする様子も見られました。

「20分になるからもう教室に帰ろう」「帰ります。でもその前にもう一度お弁当を観ていこうよ。」「もう終わりか。」という声を聞きながら各教室に行き、お互いの作品の良いところをカードに書きました。上級生からカードを受け取ると笑顔で「もらったよ」と見せてくれる子もいました。

1月23日(木曜) 展覧会 児童鑑賞日

今日は学年ごとに作品鑑賞を行いました。鑑賞に当たっては、下記のように色画用紙カードが割り当てられています。

1年 ピンク 2年 黄緑 3年 黄色 4年 水色 5年 オレンジ 6年 青

また、児童鑑賞時に書く上記カードの1枚目は、対象学年が決められています。

1年生・6年生 2年生・5年生 3年生・4年生

書いた鑑賞カードは体育館右手奥に掲示していますので、こちらもご覧ください。

「3段弁当で、しかもここまでカラフルでおいしそうに作れるのはすごい。」

「海をイメージしてきれいでした。ぼくも5年生になったら作りたいです。」

「アルミホイルをくしゃくしゃにしたあとのキラキラ具合いを利用してクレヨンではかけない絵を作っているのがいいと思います。」

「おねがいだるまんがとってもかわいかったです。理由は見たら幸せになりそうな感じがするからです。」

「6年生のこころのもようがすごくて、6年生になるのがたのしみです。」

「みんなのゆめが明るく元気にえがかれていて、わたしも元気になりました。」

1月22日(水曜) 1年 下校指導

大田区交通安全指導員による標記の指導がありました。昨年の「歩行訓練」をどれだけ覚えているかの学習でもありました。登下校中の基本としてー

「はしらない」 走ると勢いがついて止まれなくなることがある

「ひろがらない」 人とすれ違う時は、なるべく1列になる

「ふざけない」 遊ばない(ジャンケン、電車ごっこ 等)

「とびださない」 止まった後の「右、左、右」の確認をする●小学生交通事故原因第一位

そして学校を出てから自宅につくまでの道路の歩き方についての指導で、以下の5点を確認しました。

・路側帯内側の歩行 路側帯=白線 安全が確保されているエリアの確認

・曲がり角での注意 「見えにくいところ」という認識をもつ 「聞く」力も働かせる

・横断歩道の渡り方については児童たちに考えが求められると・・・

「ちょっとだけ道路に出て、(交通安全を)確かめる」

「止まって右左右を見て、(交通安全を)確かめる」

「のぞき込むようにして右左を確かめる」・・・とその場に応じた発言がありました。

・命を守るための4つの約束 「とまる みる きく まつ」

そして、昨日の区内不審者情報の案件(自宅玄関外まで付き纏い)及び「学校110番」の活用の話の後に「いかのおすし」の合言葉の5つの約束について質問がありましたが、1年生はその1つ1つを元気に解答しました。

最後に、実際の下校の様子を見守ってもらいましたが、指導員の方に1年生の話を聞く姿勢、積極的に発言する態度を褒めていただきました。

1月22日(水曜) 4年 理科「月や星の見え方」

まず、月について知っていることを確かめました。

・月は形が変わる 満月、半月(上弦下弦の月)、三日月 等

・月は方角が変わる 東の空、西の空 等

・月は高さが変わる 高い、低い 等

1時間目は、青空が広がる西方の空に微かに月齢 22.2の下弦(半月)の月が確認できました。

月の方角は方位磁針を使うために観察場所の屋上でその使い方、扱い方等の指導がありました。

「方位磁針は、平らな場所で使うーということは(掌ではなく)下に置いたほうがいいよ。」

「こっちが北ということは、南はSとかいてある方だ。」

「南の方角には・・・あっちの方に沖縄があるんだね!」

(月の観察の学習の後には星の観察を行うためか「星は表面温度によって色が違うんだよ。」と太陽に光で見えない星空を想像する児童もいました)

そして2時間目が終わるころに再度観察をしようとすると月は確認できませんでした。暦によると月の入りは10時50分。余りにも素晴らしく晴れ上がったので見えなかったようで,次時に学習の振り返りをして再度観察学習をします。

1月21日(火曜) 5年 社会「情報を生かす産業」

コンビニエンスストアでは商品が運ばれるまでに、情報をどのように活用しているかを調べました。

それぞれの経由地(コンビニエンスストア、本部、工場、配送センター)を確認し、情報には、売上情報、発注情報、消費者情報、商品情報等があることを理解し、それぞれの間で行われている情報のやり取りがなぜ必要なのかを考えました。そして各コンビニエンスストアの特色に合ったものを、頼まれたとおりに作り、運ぶシステムがあることを学習しました。

最後に「発注情報を(本部を通さず)工場に直接流してはいけないのか」と次時の学習問題に触れて終わりました。

1月20日(月曜) 6年 国語「知ってほしいこの名言」

著名人の残した言葉を調べ、画用紙1枚に視写、絵イラスト、感想等を交えてまとめました。アインシュタインや野口英世等の伝記、マンガやアニメの話中の言葉またインターネットで見つけたもの等、各方面から調べていましたが、自身が習っているスポーツや社会科の学習で学んだ歴史上の人物の言葉から見つける児童もいました。単語として目立つものは「努力」「挑戦」「戦う」「壁」「苦しさ」のほかに「人生」「失敗」「挫折」そして「幸せ」がありました。

教室内の掲示物を見ると今学期のめあて「中学0学期(3学期)」がありました。

「今できないことを少しでもできる中学生になる」

「自分の強い軸をもつ中学生になる」

「何に対しても頑張る中学生になる」 等々・・・

さらに「そのために3学期はどのようなことをするのか」を書いていました。

廊下には、かきぞめ展の作品「夢の実現」が掲示されています。

1月17日(金曜) 全学年「笑顔と学びのプロジェクト」

東京都「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の一環として江戸曲独楽のサイエンスショーを通して科学に親しみました。「科学は難しくない!サイエンスショーで楽しく学ぼう!江戸曲独楽とサイエンスコラボショー」と題して、45分間にサイエンスショーと江戸曲独楽ショーがユーモアを交えながら間断なく行われ、歓声、笑顔、そして真剣な学びをする児童たちで会場の雰囲気は常に一つとなっていました。

冒頭「へェー」という驚きにとどまらず「何でかな。どうしてかな」という気持ちを大切にしてほしいという話からショーが始まりました。独楽が回る時の軸の安定化、ジャイロ効果、炭酸ジュースとお菓子を使った火山の噴火の原理、吸水性ポリマーと塩の関係、風力と浮力の関係から流体力学、空気砲、風船に閉じ込められた空気による推進力・・・児童たちが参加する場面ではショーも大盛りあがりとなり、最後に講師(K先生、M師匠)から、ホログラムシールと横笛の演奏のプレゼントがありました。

会場の体育館は展覧会の準備が進んでいましたが、授業前、集まり始めた児童たちに講師(M師匠)と児童たちは「素敵な作品だね。」「君たちの作品はどこに飾ってあるの?」と会話をしていましたが、ショーが終わり会場を出るこどもたちからは「オレの(作品)見つけた!」「私はわからなかった。」「私たちも展覧会を観る時間はあるんですか?」との声がありました。

1月16日(木曜) 4年 図工「まぼろしの花」 1年 図工「あそぼうよ ぱくぱくさん」

4年生は来週行われる展覧会の作品作りを終え、誰も見たことがない「まぼろしの花」の制作を始めました。まずその特徴、香り、集まるものについて考え、紙粘土でその種を作り、着色しました。

・北の海の底にしか生えない花―種は海の生き物のよう

・自然を映している花―種はたくさんの色の縞模様に

・嗅いだら眠くなってしまう花―夜空の星のような種に

・虹色の花―種も虹色に

・何でも食べる生き物のような種ー・・・何となく紫色で・・・

・リボンを付けているおしゃれな種

・もう葉がついている種

・種を運んでくる生き物と一緒に・・・

その種を付けた色画用紙に、殆どの児童がイメージした「まぼろしの花」を描き始めました。

また1年生は展覧会に出品する作品を前にして、タブレットPCで作品紹介、感想を入力、全員で共有し、学習のまとめをしました。作った作品は・・・小魚、ホオジロザメ、ジンベイザメ、ワニ、カメレオン、鳥、カメ、ネズミ・・・タブレットを覘くと・・・

「ワニの顔が怖くないように、ベロをかわいくした」

「今年はへび年だから、ネズミのお腹にへびをかいた」

「ジンベイザメの目に、目印のリボンをつけた」

「面白い模様のところをくふうした」

「尻尾をふわふわになるように切った」

「蛇の口のところを尖らせて工夫した」

上記1年生作品は、展覧会で是非ご覧ください。

1月15日(水曜)小中一貫の日

大森第六中学校校区として小池小学校、赤松小学校とともに今年度も研究・研修を重ねてきています。今日は9つの分科会のうち、3つの分科会による研究授業が本校で行われました。算数分科会は、3年「□を使って場面を式に表そう」を3グループに分かれて習熟度別少人数指導を、キャリア教育分科会は、6年生が8グループに分かれて中学生が職場体験学習をもとにプレゼンテーションを、生活指導分科会では「多様な価値観に応じた指導の工夫」をテーマに4年音楽「いろいろな音のひびきを楽しもう」の授業を行いました。

児童、生徒たちが下校した後にそれぞれの分科会ごとに来月の研究発表会に向けて協議を深めました。

1月14日(火曜)避難訓練 (火災) 「煙体験」

授業中に体育館裏の民家から火災が発生し、延焼の恐れがあるとの想定で避難訓練が行われました。非常サイレン、放送後約4分で校庭に避難し、校長講話後に児童たちは煙で満たされたテントの中に入る体験学習をしました。

「煙体験」前に大田区危機管理課職員からの事前指導で、煙を吸い込むとめまいや気を失い避難できなくなり、煙の高熱でのどをやけどすることがあるので次の3点に気を付けるようにと話がありました。

・ハンカチで口、鼻を塞ぐ(ハンカチがないときは服の袖や裾)

・姿勢を低くする(煙、熱は上昇しその後下降してくるので)

・片手で壁を伝って非難する(居場所が分からなくならないように)

「中に入ると、だんだん見えるようになってきた。」

「思ったよりも中(テントの)は見えなかった。」

「煙は甘いような感じがしたけど、それは煙を吸い込んでいたことに・・・」(劇場等で使用されている煙発生装置と同じで、煙には香料が含まれているとのことです)

テントから出てきた児童たちから、様々な話が聞を聞くことができました。

1月10日(金曜) 5年 もののとけ方

2学期学習内容の発展課題に取組み,本時ではミョウバンの結晶づくり(「結晶」については中学1年で学習)を行いました。前時までは以下のような学習をしてきました。

・物が水にとける様子(食塩、ミョウバン、コーヒーシュガー、片栗粉)

・物がみずにとける量

・水にとけたものを取り出す

教科書のQRコードから学習解説動画を視聴してから実験に入りました。本時では種結晶づくりは省略し「種結晶から大きな結晶をつくろう」とし、実験に必要な材料、道具そして実験方法も板書しながら説明をしました。今日はミョウバンの飽和水溶液をつくり、それに浸す種結晶を割りばしに巻いたエナメル線に付ける作業をしました。

「ミョウバンの飽和水溶液づくり」ではコンロを点火するときに「待って、待って!」と机上の安全注意喚起の、続いて「ゆっくり、ゆっくり」という声が聞こえてきました。

「85℃になった。水が透きとおってきた。」

「あれ?さっきは透き通っていたのに、また濁ってきちゃった。どうしてかな。」

「水300CCにミョウバン2杯入れたけど、何かさっきより水溶液が増えたみたい。」

4人グループで実験しましたが、結晶づくりは個人で行うため、飽和水溶液つくりと並行して種結晶を割りばしに付ける作業を行いました。エナメル線を熱しそれを種結晶に刺す作業はなかなか困難で、刺す角度をいろいろと変えたり、軍手の上に種結晶を置いて滑らないようにしたり、種結晶を「刺しやすそう」なものに変えたりしていました。

今後の、各自の実験は振動等を避けるために、全員一致で理科準備室に置くことになりました。

(本時の授業には名の理科支援員が入り、実験器具等の準備、片付け学級担任をサポートしました)

1月 9日(木曜)3年 5年 書き初め(毛筆) 2年 書き初め(硬筆)

体育館は正月の雅な雰囲気の音楽に包まれ、児童たちはお手本をしっかりと見ながら字のバランスに気を付けるなど技能的なことの他、大勢が会している場のため、友達を思いやった所作についても指導がありました。

3年生の課題は「お正月」 初めての毛筆の指導が始まって9か月・・・

「うーん、思ったよりもうまくかけたけど、もっと上手にかきたかったな。」

「・・・まあ、いいか。」等、多くの児童から「微妙」な声が聞こえてきました。

そして、作品の出来栄えを尋ねると・・・

「家でやった時の方が上手にかけた!」「字は上手くかけたと思うけど、ここと・・・ここに墨が飛んじゃったー」「筆がドスンとおりて・・・(字の)間がきちんと空けられた!」等の回答がありました。

「『お』の2画目の最後がかすれるくらい力強くかけているね。」と声をかけると「冬休みにお母さんに習ったんだ。」また一方では「・・・そういえば、おばあちゃんに(習字を)教わったことがある」という返事がありました。

5年生の課題は「初日の出」、2年生は教室で硬筆書写を行いました。

1月 8日(水曜)令和6年度 3学期始業式

年が改まって令和7年となりましたが、学校ではまだ令和6年度としての学期が続いているという話をしてから標記始業式を行いました。

校長からは(巳年に因んで)「自分の直したいところから成長していきましょう(蛇が脱皮するように)」そのために目標をもってしっかりと取り組みましょうと話があり、SC科のまとめとしてサイエンスフェスティバル、それに先駆けて1月17日(金曜)にお楽しみのサイエンスショーがあることを伝えました。

4年生児童代表の言葉では、2名の児童が3学期に自身のことで頑張りたいこと、皆を楽しませるためのこと、そして4月からの学校生活に向けて身に付けたいことをまた、2学期までは独りでやってできなかったことを反省し、クラスの目標に向かって頑張るということを堂々と発表しました。

式後は2年転入生の自己紹介に拍手が起こり、「よろしくお願いします」と元気に挨拶を交わしました。そして週番担当教員から今週の生活指導目標「自分からあいさつをしよう」の紹介がありました。