5年生「心の発達」について学ぶ(2025年6月16日)

更新日:2025年6月16日

5年生は学年全員が体育館に集まり、心の発達についてゲストティーチャーの講話を聴き、学びました。講師は大田区教育委員会幼児教育センターの真柄主査です。出前授業を始めて今年で4年目になるということでした。元々、保育士でもある真柄主査の話は、こどもの乳児期から幼児期にかけての心の成長を具体的な例を示しながら語りかける内容で、5年生にとって割と身近で実感もあることなので、想像力を働かせながら納得している様子でした。

(講話概要)

人間は乳児のころの「まんま」という発声から始まって、1歳半くらいで「あっち、こっち」といった指差しを始める。そのうちに所有意識が出てきて、自分の持ち物を他の子に取られると「ダメ、ぼくのもの」という怒りの行動をする。我慢の心は2,3歳ではまだまだ成長していなくて、「イヤイヤ」と自分を通そうとする。これが5歳くらいになってくると、自我が芽生えてきて、我慢することをできるようになる。心のコントロールが可能になってくるということ。

心というのは目盛りで測ることができない、目に見えないものなので、その人の行動の変化で見ていくことになる。その変化とは人との関わりの中でよく見える。小さい頃にはみんなごっこ遊びをしていたが、5年生でごっこ遊びをしている人は見かけなくなる。なぜなのか。そんなことを考えていくことも大事なことである。

幼児が描く絵にも心の発達が見られる。3歳児が描く絵は「頭足人」といって、顔だけがよく描けていて、体がなく、手足も棒のような絵。これは3歳児にとっては顔ばかりが見えているからだ。発達していくことで、描く絵も棒人間になり、さらに全身の人型をイメージする絵になっていく。

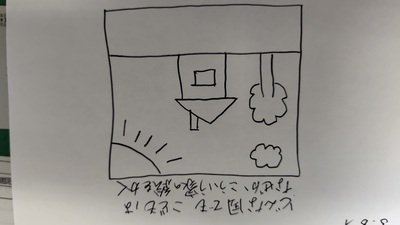

また、家の絵を描かせると、砂漠地帯のこどもでも、高層ビルばかりある地域のこどもでも、なぜか三角屋根の絵を描く。(写真参照)なぜこの絵を描くのかはなぞである。

体の成長はほぼ20歳前後で止まってしまうのだが、心は不思議なもので、これまでも変化してきたし、これからも一生変化し続けるものである。おそらくこの変化は止まることはないだろう。

そんな不思議な「心」というものに興味をもってくれたら嬉しいし、大三小の5年生が今年も心のことを深く学んでくれることを期待している。