校長室ブログ(こどもの心の宝探し)2025年7月

更新日:2025年7月14日

1学期の合い言葉は「やる気満開」です。大三小はいつも草花満開の学校ですが、こどもたちや教職員のやる気も満開になってほしいという願いを込めています

- 田んぼ復活大作戦(7月14日 オンライン全校朝会)

- 4年生 大切なメモを取る習慣(7月11日)

- 3年生のプール納め(7月9日)

- えらいね!大三のこどもは! 休み時間・校長室勉強会(7月8日)

- 6年生に「脳活性術」を伝授中(7月2日)

田んぼ復活大作戦(7月14日 オンライン全校朝会)

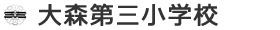

5年2組での授業記録 黒板の大きさです

【6年生のあいさつ】

もう少しで1学期が終わります。1学期使った教室をきれいにしましょう。残り1週間、安全に過ごし夏休みを迎えましょう。校長先生や先生方と朝の挨拶をします。おはようございます。

【校長の話】

1学期最後の全校朝会となります。そこで全校朝会のふりかえりを今日はやります。1学期、どんな話をしてきたか、皆さん思い出してくださいね。

校庭でサッカーゴールにホワイトボートシートを貼って、「アファメーション」という言葉を紹介しました。自分の目標や夢といったものは、紙に書いて宣言すると実現する方向に向かうというお話でした。次に、森信三先生の「時を守る、場を浄める、礼を正す」という言葉を紹介しました。それぞれやっているでしょうか。特に今週は場を浄める、さあ教室きれいでしょうか。ぜひ場を浄めて、1学期をしめくくってほしいなと思います。また、「いただきます」の時の合掌について話しました。パチンと音を鳴らすのは幼稚っぽいですよ。大人は静かに手を合わせると教えました。それから、小さな親切の大切さを小学2年生の目の見えない方に対する親切の「作文を読んで紹介しました。覚えているでしょうか。さらに、募金て大事ですよ、ユニセフ募金がありましたから募金をしましょうと話しました。私も毎日、募金をしています。それから、津波避難について、ここ大森第三小学校の地面の高さは海水面からどのくらいなのか、2.9mだとお伝えしました。そして屋上の高さは約10mということも確認しました。このように数字で覚えておくことが大事ですと話しました。

けっこうたくさん全校朝会があるようで、年間30回くらいしかないのです。今、ふりかえった内容が、1学期間皆さんに話してきた内容でした。

さて、夢を紙に書いて宣言すると叶うと教えました。実は私も今、夢というか目標というか、ひとつ立てました。正門の横にある畑の一部分に、どう見ても昔、田んぼだったという場所があるのです。これを復活させるぞということで、いろいろなところで話を始めました。すると、その田んぼを作った先生を知っているという方々が現れまして、私に「実はあの田んぼはこんなふうにできたのです。」ということを教えてくれました。どこにも書いていないことを教えてくれる「味方」がたくさん現れそうなのです。実は児童の皆さんにも手伝ってもらいたいと思っています。希望者でけっこうです。まずは田んぼの土を全部掘ってしまう、「穴掘り大作戦」を2学期始まったらすぐにやりますので、穴を掘りたい人、ぜひ私を手伝ってください。どうぞよろしくお願いします。

(1年生の教室では、たくさんの子供たちが「やります!」と手をあげていたそうです。)

【代表委員会から】

皆さん、ユニセフ募金のご協力、ありがとうございました。皆さんのご協力により、たくさんの支援金が集まりました。集まった金額は、42,882円でした。こちらはすべてユニセフに募金させていただきます。ご協力ありがとうございました。

【看護当番の先生から】

今週の目標は「身のまわりをきれいにしよう」です。今週で長かった1学期も終わります。自分の使っている教室、自分のロッカー、そして身のまわりの整理整頓をしていきましょう。今週は大掃除もありますので、皆さんで校内をきれいにしていきましょう。また、多くの荷物を持ち帰ることになりますので、1度にすべてを持ち帰るのではなくて、計画的に少しずつ荷物を持ち帰るようにしていきましょう。身のまわりがきれいになると、心もスッキリします。1学期の最期をみんなで気持ちよく過ごしていきましょう。

【校長の公開授業】

この後、5年2組で校長の特別公開授業を行いました。全校朝会で話した「田んぼ復活大作戦」についての作戦会議(アイデア出し)をこの学級でやらせてもらいました。こどもたちには約35分間、クッシュボールというリラックスボールをバトンしてもらいながら、出尽くすところまでアイデアを出してもらい、それを校長が書記に徹して、グループマインドマップ(写真参照)にまとめていくという授業です。この思考方法を「拡散思考」と言います。

「アイデアを出すときには、こんな意見を言っていいのかなというような、突拍子もない意見から、新しいものが生まれることが多いのです。だから間違った意見というのは全くないので、どんどんつなげていこう。」と指示を出してブレインストーミングスタート。けっこうたくさんの意見が出ました。

同時並行で、私がかいていくマインドマップをそっくりそのまま紙に書き写す作業を、こどもたち全員にしてもらいました。それをすることで、マインドマップの書き方を自然に身につけることができるからです。すでに何人かはこの思考の仕方、書き方は「思考の階層化」をさせることがコツだと、なんとなく理解している書きぶりを見せています。

ここに書いてある内容を文章化すると長文になってしまいますので、子どもは何ができるかを考えたブランチだけ文章にしてみます。

「私たち大森第三小学校の子供たちは、中休みに水をあげたり、土を耕したりするボランティアを集ってみてはどうだろうか。そのために広告を出した方が良いだろう。チラシをたくさん配るという意見も多く出ていたので、校内児童用チラシでボランティアを募集しよう。ボランティアが集まったら、曜日を決めて当番のようにすると良いのではないだろうか。現在ある学校園委員会は、他の活動がけっこうたくさんあって、これ以上活動を広げることは難しいので、担当することは難しい。ボランティア活動だけでなく、授業の一環として田んぼでお米を育てることも考えてよいのではないだろうか。そうすれば学習として田んぼ作りから、お米作りまで体験することができる。まるで教科・おおたの未来づくりのような学習になりそうだ。」

4年生 大切なメモを取る習慣(7月11日)

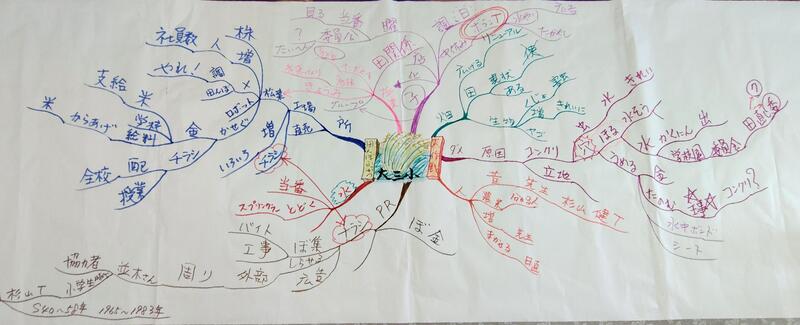

情報モラル教室を聞きながら取ったメモマッピング

4年生のメモをフルマインドマップに清書するとこうなる

昨日の情報モラル教室で教育ネットの講師の方から説明を受けた4年生の女子が、メモマッピングを駆使して記録を残していました(鉛筆書きのもの)。教員から言われたわけではなく、自分自身の判断で書いていたようです。キーワードをつなげながら、自分の頭の中で整理をしているため、これを見れば本人の学びは軽く再現できるでしょうし、こうしたツールに慣れている校長の私が見れば、この子がどのような情報を得ていたのかもはっきり分かります。

今朝、登校してきたこの子は、担任教員から「校長先生に見せに行くといいよ。」と言われ、正門であいさつをしていた私のところに、真っ先に持ってきました。そもそも講演を聞きながらメモを取るということだけでも素晴らしいことなのに、思考の整理をしながら記録していったというレベルの高さを褒めたいと思います。(このマップのかき方を「収束思考」といいます。記憶の整理と定着を目的としたかき方です。)

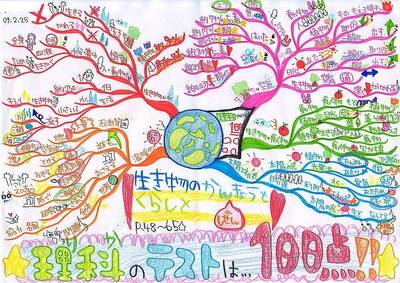

そこで私としては、さらに上のステージに進んでもらうために、フルマインドマップ(カラフルな方の写真)で清書をしてあげました。もし、子供がここまでかけるようになると、思考のステージが数段アップします。こうして清書しておくと、この1枚を捨てる気持ちにはならないものです。保存しておきたくなります。また、言葉の情報だけでなく、「言葉のつながり、色情報、イメージ、楽しさ、美的感覚」などの複数情報が散りばめてあるため記憶に強烈に残り、おそらく10年後でも、この1枚を見れば、内容をはっきりと語ることができるようになります。

全脳思考を駆使する小学生が一人でも増えると「学ぶことが楽しい」面白い学校になるでしょう。

3年生のプール納め(7月9日)

今日も良い天気でしたね。

今年度は各学年とも順調に水泳の学習を進めることができました。合計12時間の指導を目標にして取り組んできましたが、3年生も今日の水泳にて、プール納めとなりました。各学級からの代表児童の言葉では、自分のめあてとしていたクロールや平泳ぎができるようになり、検定で1級まで行けたとか、学校以外のスイミングスクールでも夏休み中に頑張りたいなど、前向きな報告がありました。

こどもたちは多くの時間、水の中にいますから、気温が少し暑くても、それほど体調が悪くなることはなく、安全に元気で学習をすることができました。校長の私からこどもたちに、「このような暑い中で、みなさんを指導するために、陸の上で安全管理をしてくださった先生たちに感謝してほしいのです。」と伝えました。プールサイドにいる教員の疲労度は極めて高いことを、ぜひご理解いただきたいのです。

夏季休業日に入りますと、午前中の夏季水泳指導があります。空の上の神様に、「せめて夏季プールの期間は、できるだけ優しい天候にしてください。」と祈りを届けたい気持ちです。

えらいね!大三のこどもは! 休み時間・校長室勉強会(7月8日)

休み時間に校長室で勉強するこどもたち

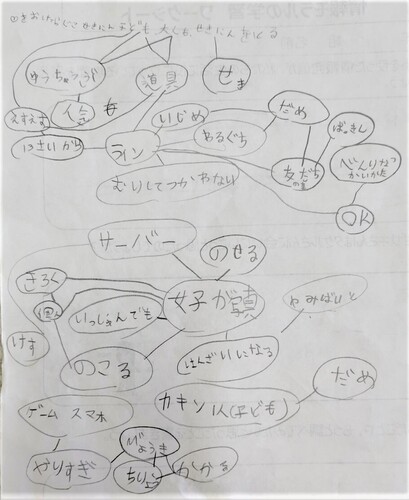

お手本にした小学校6年生がかいた理科のテスト予習マインドマップ

ここ数年の7月中は、晴れていてもWBGT(熱中症指数)が31を超えてしまい、外での運動禁止となる日が増えていることはご存じのとおりです。こうなると、せっかくの休み時間なのに、勉強の合い間の大切な運動ができなくなり、休み時間中にやっておいたほうが良い、脳のスイッチの切り替えができなくなってしまいますね。

こんなとき、校長室では、教室ではなかなかできない「全脳思考」を訓練するための楽しい勉強会を開いています。今日も5,6年生が5人来て、まるで芸術作品を仕上げていくような体験をしてもらいました。それを2年生男子が興味深そうな眼をして、廊下からじっと見ていたので、「Mさんの今の表情なら一緒にできそうだね。特別に入れてあげるよ。」と誘ったところ、神妙な態度で参加しました。

今日のテーマは「テスト勉強マップをかいてみよう」というもの。10~15分間という短時間の勉強会なので、行ったことは、写真のお手本マインドマップをそっくりそのままかき写してみるという取組にしました。このお手本のマインドマップは2008年度に私が江東区の小学校で6年生を担任していた頃、ある子がテストの予習を自宅でしてきたものです。理科の教科書18ページ分をこの1枚に収束させ、「情報の整理、記憶の定着」のためにかいたものになります。今日の参加児童と同じ小学校6年生が、これだけの作品に仕上げたということも驚きでしょうが、ポジティブ思考で校長室に来ている子たちなので、やる気も十分、黙々とかき写していきました。休み時間が終わるチャイムが鳴っても、「やめたくない!」という言葉が出るくらい夢中になっていました。この姿が左右脳を同時に動かす「全脳思考スイッチ」の入った状態になります。

また明日、テスト勉強マップ講座の第2回を開催する予定です。

6年生に「脳活性術」を伝授中(7月2日)

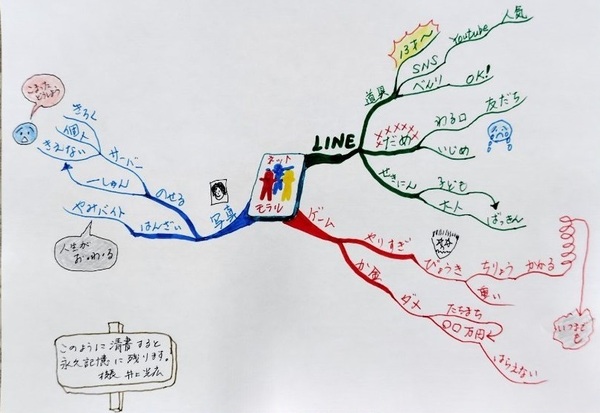

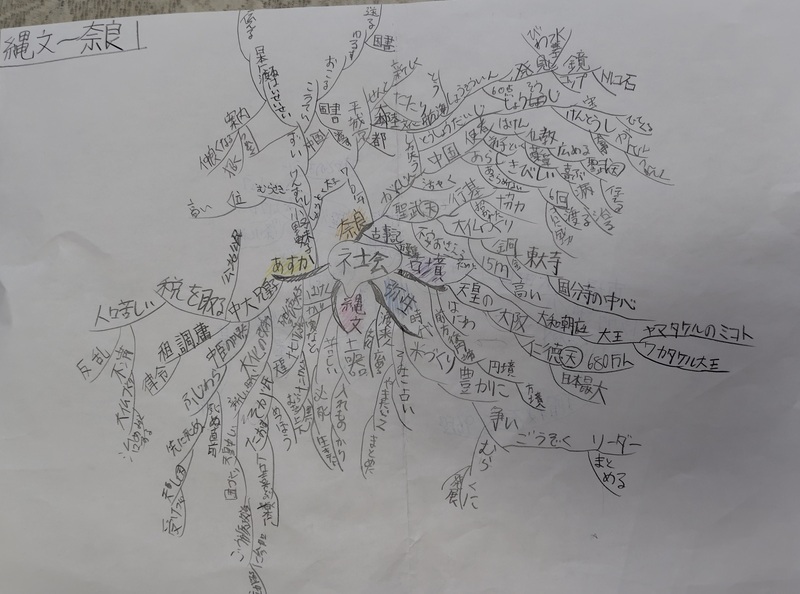

6年生が校長室に持ってきた速射マインドマップ

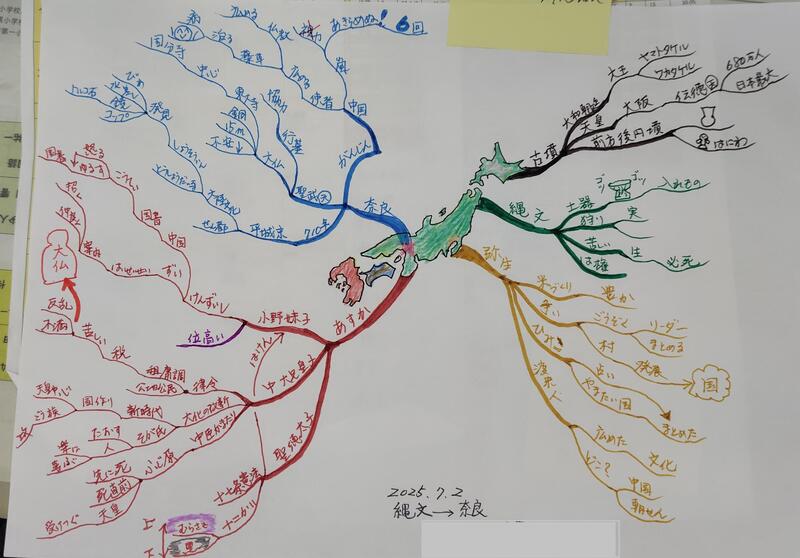

校長がご褒美として清書したフルマインドマップ

6年生の頭脳に革命的成長を促せる可能性が出てきました。

今日の中休み、ある6年生が校長室に来ました。理由は、私が連続講座として休み時間に開いている「マインドマップスペシャリスト養成講座」に参加するためでした。今日の参加者は、昨日の社会科見学に行った3年生が多かったため、社会科の知識をどのようにマインドマップ化していくかを、10分間で初歩の初歩程度に指導しました。3年生は「こういう勉強だったら楽しいから、もっとやりたいな。」という感想をつぶやきながら教室に帰りました。6年生はさすがで「教えていただきありがとうございました。」と礼儀正しく帰っていきました。

昼休み、今度は5年生男子が5名ほど集まってきたので、「言葉アソシエーショントレーニング」で半分遊びながら指導していました。そこへ、中休みに指導した6年生が「報告したいことがあります。」と言って、写真のマインドマップを持ってきたのです。これは私としてもかなり衝撃的なマインドマップです。なぜなら、中休みの10分間しか指導していないのに、その2時間半後の昼休みに、これほど多くの歴史情報を書き込んだマインドマップ(スピードでかいているので、速射マインドマップと言います)を持ってきたからです。授業中に書いたのではない。すき間時間にどんどん書いていったということ。縄文時代から奈良時代までの歴史を一気にまとめてきた。まさに脳が超活性化された状態だったからこそできた離れ業です。担任に聞くと、その集中力はものすごかったということ。そうです。そのような学びの状況をいとも簡単に生み出せるのがマインドマップです。単なる思考ツールではありません。脳を開発するためのツールとして使うとスーパーポジティブな勉強術となっていきます。学ぶことが楽しくてやめられないという小学生が誕生します。

これほど短時間に速射マインドマップを仕上げてきたのですから、私からのご褒美として、この子が書いた情報をお手本のフルマインドマップにしてあげたというわけです。まだ完成ではなく、「ここにイラストやマークをかき込んでみましょう」という課題をつけてみました。

一方、6年2組では、私が「マインドマップ入門講座」を45分間行ったこともあり、社会の歴史を全員がマインドマップ化しました。それもまた見事な出来栄えですので、また別記事で紹介したいと思っています。担任からの報告で象徴的だったのは、「みんなひと言も話すことなく、シーンと静まった、ものすごい集中状態でかいていました。」ということです。こどもたちが集中して、まるで教室に誰もいないと感じられる空気感になるほど存在感を消す。私が担任時代に数多く見てきたフロー状態が確かに起きていたようですね。