こどもの心の宝探し(校長ブログ)

更新日:2025年4月30日

1学期の合い言葉は「やる気満開」です。花と緑の大三小は今、花満開ですが、こどもたちや教職員のやる気も満開になってほしいという願いを込めています。

ページ内リンク(目次)

- 1,2年生 働く消防写生会(4月30日)

- 充実の講師陣(4月30日)

- 4年生 初めての学習効果測定(4月25日)

- やる気満開 委員長(4月24日)

- 全校朝会「アファメーション」(4月21日)

- 1年生を迎える会(4月18日)

- 今年度1回目の音楽朝会(4月17日 音源あり)

- 最高学年(6年生)は やることが多い(4月16日)

- 元気いっぱい3年生(4月16日)

- 5年生の学年練習(4月15日)

- 荷物を整理する工夫(1年生の廊下 4月15日)

- いいとこみつけ(4月15日)

- 全校朝会「やる気スイッチの入れ方」(4月14日)

- たのしいおいしい給食(2025年4月11日 1年生)

令和7年度の学校経営方針を公開しました。

主旨としては「大森第三小学校101年伝統の継承」です。

本年度の学校教育目標の重点項目を「考える子」とし、授業改善によってこどもたちの学ぶ意欲をこれまで以上に高め、思考力・表現力・判断力を伸ばしていきます。

飛びぬけてあいさつのできる大三小のこどもたち。社会で最も大切なこの姿勢もしっかり継承していきます。

校長から見た学校の様子や校長の考えをお伝えします。

ウーパールーパーのうっぴー君

1,2年生 働く消防写生会(4月30日)

1,2年生は大晴天の下、東京消防庁大森消防署山谷出張所と大森消防団の方々にご協力していただき、「働く消防写生会」を行いました。出張所長の方からは、「元気いっぱい、消防車を大きく描いてくださいね。」というお言葉をいただき、校長の私からは「火事から私たちを守ってくださっている消防署員さんたちに、ありがとうございますという感謝の気持ちをもって、一生懸命に描いてください。」と伝えました。

はじめに消防車の近くまで行って見学を行い、どんなふうに描こうかなと考えることも大切な学習です。ある子は消防車を見て不思議に思ったことを署員の方に質問していました。今日の消防車は、1台は消防署のポンプ車、1台は消防団所有の小さめのポンプ車が来てくれました。

暑い日差しの中で、短時間で下書きを描き、色は後日、教室で塗ることになっています。こどもたち、どんな絵を描いてくれるでしょう。

よろしくお願いしますのごあいさつ

まずは消防車を見学する

間近で見るといろいろなことに気付く

一生懸命に絵を描く1,2年生

充実の講師陣(4月30日)

この頃の学校は正規教員だけでなく、様々な職種の方々が働いています。こどもたちに授業をする者も、担任教員や専科教員だけでなく、講師という立場で指導する教員もいます。今年度、本校の講師陣はとても指導力の高いメンバーがそろい、充実した指導をしています。

1,2年生の音楽科、1-3、2-1の図画工作科・国語科、5,6年の家庭科、3,4年の理科、1,2,5年の算数科といったところに講師の授業を入れています。

今日は1-2の音楽の学習にお邪魔しましたが、段階を踏んで、そして歌詞の意味を1年生なりに考えさせながら校歌を覚えさせ、1年生が楽しく歌えている様子に感心しました。

4年生 初めての学習効果測定

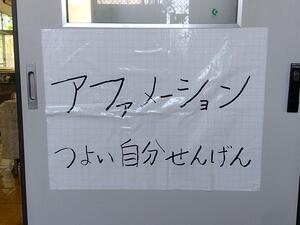

今日は4,5,6年生が「大田区学習効果測定」という、いわゆる学力調査を行っています。

4年生は小学校生活で初めての学力調査になりますので、おそらくクタクタに疲れてしまうことでしょう。朝から真剣に問題を解くこどもたちの姿は、校長としてもさすがに教室内に入るわけにもいきません。こどもたちの気が散ってしまいますからね。1点でも良い点数を取りたいというのが人情です。みんな、頑張ってください。

ところで、ご存じの方もたくさんいらっしゃると思いますが、未来に向けた能力開発で注目されているのが「非認知能力」と言われるものです。「非認知能力」という言葉で生成AIにかけてみると次のような解説になります。

非認知能力とは、知能検査や学力検査で測定できない、心や社会性に関わる能力のことです。意欲、忍耐力、協調性、自制心などが該当します。数値化しにくい内面的な力であり、社会で生きる上で重要な役割を果たします。

(非認知能力の具体例)

○目標達成に向けた粘り強さ・・・目標を定め、それを達成するために努力し続ける力

○協調性(他者と協力し、良好な関係を築く力)

○自制心(衝動を抑え、計画的に行動する力)

○意欲(困難に立ち向かい、目標達成に向けて努力する力)○共感力(他者の気持ちを理解し、共感する力)

(非認知能力が重視される理由)

○社会の変化に対応するため(複雑化する社会で、変化に対応し、柔軟に生き抜くためには、非認知能力が重要)

○学力向上に影響するため(非認知能力を高めることで、学力向上や学習意欲を高める効果が期待できる)

○豊かな人生を送るため(自己肯定感や自信、コミュニケーション能力など、豊かな人生を送るための基礎を築く)

(非認知能力を育む方法)

○家庭での関わり(こどもが興味をもったことに挑戦する機会を与え、失敗を恐れずに試行錯誤することをサポートする)

○学校での教育(グループワークや発表、議論などを通じて、協調性やコミュニケーション能力を育む)

○社会での経験(様々な人との交流を通じて、多様な価値観や考え方を理解する機会を設ける)

この非認知能力を高めるための取組を、学校はたくさんしています。そのひとつの証明として、大森第三小学校のこどもたちが、素晴らしいあいさつをすることができることをあげたいと思います。こどもたちがそのように成長するように、学校としての指導の仕組みを計画的に整えています。

やる気満開 委員長(4月24日)

「今日はね、かっこいい6年生たちがお話をしてくれるよ。楽しみだなあ。」「へえ、校長先生そうなんだ。」と私は1年生とおしゃべりしました。今年度、全校児童を引っ張っていってくれる6年生の委員会委員長の皆さんが、各委員会を紹介する集会活動を行いました。その話の内容を紹介します。

(代表委員会)代表委員会委員長になりました6年2組Yです。代表委員会ではユニセフ募金やアルミ缶回収を行っています。代表委員としてこの学校をより良いものにしていきます。私は委員長として、この学校のことを考えて学校全体を盛り上げるような委員会を目指して頑張っていきます。

(学校園委員会)学校園委員会委員長になりました6年3組Nです。学校園委員会では、花を植えたり水あげをしたりします。私は委員長になって、とても緊張しています。自分なりにより良い委員会活動を行っていきます。よろしくお願いします。

(給食委員会)給食委員会委員長になりました6年3組Kです。給食委員会では、1階の栄養黒板を使って、その日の食材や栄養が分かるようにしています。また給食に関するポスターや発表をします。皆さんもバランスの良い食事で健康な体を作りましょう。

(集会委員会)集会委員会委員長になりました6年1組Tです。児童集会でみんなが楽しめるように集会委員会で頑張ります。木曜日に集会があるので、楽しみにしていてください。

(運動委員会)運動委員会委員長になりました6年2組Kです。運動委員会では体育倉庫の掃除や石灰を準備したり、運動集会の企画を考えたりしています。最後に皆さんにお願いがあります。竹馬を使ったら、色ごとにしまうようにしてください。

(図書委員会)図書委員会委員長になりました6年1組Oです。図書委員会では昼休みに本の貸し出しや本の整とんを行います。月ごとにを読書ウイークを計画しているのでぜひ参加してください。皆さんが楽しく読書ができるように願っています。

(放送委員会)放送委員会委員長になりました6年1組Hです。朝、昼、帰りに、皆さんに楽しい放送を流せるように毎日頑張ります。より良い放送にしていくために、しっかり準備をしていきます。お昼の放送を楽しみにしていてください。よろしくお願いします。

(保健委員会)保健委員会委員長になりました6年1組Hです。保健委員会では皆さんの健康を守るために、朝早く来て水の検査をしたり、石鹸の補充をしたりしています。休み時間にけが人や病人のお世話をしています。保健室前の廊下では静かにしてください。

(掲示委員会)掲示委員会副委員長になりました6年3組Yです。私は皆さんの学校生活がより良くなるうように頑張ります。第1、第2階段を季節ごとに飾り付けするので、楽しみにしていてください。1年間、よろしくお願いします。

全校朝会「アファメーション」(4月21日)

静電気でどこでも貼りつくホワイトボードシートに言葉を書いて校長室の扉に貼ってみました

【6年生のあいさつ】

今週からクラブが始まります。

マンガノベルクラブでは絵が上手に描けるように頑張ります。

みんなで協力してクラブを盛り上げましょう。

校長先生や先生方と朝のあいさつをしましょう。

おはようございます。

【校長の話】

おはようございます。6年生の皆さんありがとうございます。

27日の日曜日、平和島公園で「ガーデンパーティー」があります。お父さんやお母さんといっしょにぜひ参加して、楽しんできてください。

こちらに「アファメーション、つよい自分せんげん」という言葉を貼っておきました。今週5年生の道徳でもこのような内容の勉強をするはずなんですね。それに関係する話をします。アファメーションというのは、自分の夢を実現する方法のひとつで、けっこういろいろな人が使っています。これは何かというと自分自身の夢を強い言葉で紙に書いて、それを毎日宣言する。声に出して読む。そのようなことがすごく大事です。これをアファメーションと言います。自分自身に言い聞かせるということになります。これを使っている人がけっこういて、大谷翔平選手、知っていますか。(たくさんの子が「知ってる」と答える)ね、有名ですよね。毎日のようにテレビで紹介されていますよね。大谷翔平選手は、花巻東高校の時に、マンダラートという方法を使って81個ものアファメーションを作ったんです。その中でいくつか紹介します。

「ドラフト1位8球団指名される」そのために「心にはっきりとした目標・目的をもつことが大事だ」、そして投げるスピードを「160キロ以上出すために、ライナーキャッチボールをしたり、体幹を鍛えたりする。」それだけではなくて、「人間性も大事だ。心も大事だ。みんなから愛される人間になる。思いやりも大事にする。礼儀正しく、感謝の気持ちをもつ。」こういうことを強い言葉で言って、いまだにインターネット上に大谷選手のマンダラートが残っています。

他にもいます。バスケットボールの河村勇輝選手。(こどもたちの「知ってる」の声)すごい技をもっていますよね。河村選手は「日本のポイントガードとして世界の舞台に立つことが僕の大きな目標です。」と言って、これまた多くの人が河村選手がこう言っているということを知っています。

卓球、張本智和選手。今、世界ランキング第3位。すごいです。「僕の将来の夢はオリンピックで金メダルを取ることです。」と小学校の卒業文集に書いています。

次、ボクシングで少し前のことになってしまうんだけど、オリンピックで金メダルを取った村田諒太選手という人がいるんですよ。村田選手の家には次のような言葉が貼ってあったそうです。「2012年ロンドンオリンピックボクシングミドル級、金メダル獲得ありがとうございます。」まだ金メダルを取ってもいないのに、もう取ったつもりになって、「ありがとうございます。」と書いてあるのを、毎日毎日見て、声に出していたら、本当に金メダルを取ってしまいました。

アメリカのレディ・ガガ。(「あ、知ってる」の声) レディ・ガガは次のように、ずっと言い続けています。「私は特別な存在です。」

このように自分自身を強く言い続けるということが、アファメーションと言います。私も副校長先生だった時にやっていました。どんな言葉を言っていたかというと、「自分は東京で一番、仕事が早い副校長である。」と机の上に貼っておきました。いつもそれを見ていると、どんどん仕事が早くなってね、すごく早く帰ることができるようになりました。また私、けっこう5,6年生の担任ばかりやってきたんですよ。その受け持ったこどもたちはみんな、「自分はスーパー小学生です。」と宣言していました。その結果、信じられないくらいにいろいろなことができるようになって、何が起きているのかと新聞やテレビで紹介されるようにもなりました。本当にスーパー小学生になってくれたので、やはりアファメーションて大事だなと思っています。

今日はこのアファメーションという言葉を紹介しました。ぜひ強い自分自身を、今そうでなくてもいいんですよ、強い自分自身の目標をもって、それを紙に書いて、毎日呼んでください。お話は以上です。

【代表委員から】

6月7日に運動会があります。去年の運動会はたいへん盛り上がりました。今年も運動会を盛り上げるためにスローガンを募集します。去年のスローガンは「みんなでつなぐ100周年 全力楽しく元気よく」でした。4月25日までに各クラスでスローガンを考えてきてください。大三小一丸となって運動会を盛り上げたいと思うので、協力よろしくお願いします。

【看護当番の先生から】

先週の看護当番の先生から、休み時間に遊んでいるとき、パーカーやトレーナーを腰に巻いて危ない人がいるという話がありました。とくに高学年が腰に巻いているとファスナーがついているものが低学年の目や顔に当たって危ないことがあります。さらに上履きのかかとを踏んでいるという報告がたくさんありました。そのため今週の目標は先週に引き続き、「大三小の10のやくそくを守って生活をしよう」です。服装以外にも、時間や持ち物、言葉遣いにも気を付けて生活していってほしいです。

1年生を迎える会(4月18日)

6年生といっしょに入場する1年生

合唱を披露する1年生

![]() 1年生の歌声(一部分)(音楽ファイル(MP3):933KB)

1年生の歌声(一部分)(音楽ファイル(MP3):933KB)

1年生を迎える会を上級生たちが開いてくれました。今週の練習の様子を少しだけお伝えしてきましたが、どの学年もみんな、1年生が早く大三小に慣れてくれるようにという優しい気持ちをもって、一生懸命演じてくれました。お兄さんお姉さんたちが、歌ったり、踊ったりすると、そのまねをして一緒に手ぶりをする1年生もいました。5年生が出したクイズに正解すれば大喜び。知っている子がいると、手を振って応える。1年生はみんな楽しくてしかたがないという様子でした。

立派だったのが代表委員会の司会者たち。各学年の出し物の後、感想をしっかり伝えながら司会進行していました。

最後に1年生もお礼の合唱を聞かせてくれました。少しだけ録音しましたので、雰囲気をお聞きください。

今年度1回目の音楽朝会(4月17日)

明日の1年生を迎える会で、上級生たちは校歌を歌ってあげることになっています。そこで今日の音楽朝会は全員合唱の練習をしました。その音源(mp3ファイル)を公開します。お聞きください。

最高学年(6年生)は やることが多い(4月16日)

6年生の1年生を迎える会練習は、他の学年と違うところがあります。写真はその練習の様子です。何が違うというと1年生と一緒に手をつないで入場するエスコート役があるのです。また、6年生の出し物は1年生だけでなく、下級生全員が楽しめるようにという最高学年としての配慮がありそうです。大三小のみんなが笑顔になれるようにリーダーとして頑張ろうとしています。担任からは「かっこいい6年生の姿を見せてあげよう。」と励ましが入りました。運動会でも創作ダンスに取り組むようで、ダンスを考えていくチームが早くも活動を開始しています。1年生の世話、委員会活動、クラブ活動、たてわり班活動、学年や学級での活動と最高学年は、やることがいっぱいです。

元気いっぱい3年生(4月16日)

3年生も1年生を迎える会の出し物練習をしました。全員で合唱をして1年生に喜んでもらおうという取組です。何よりも良かったのは、とても大きな声を出せる3年生だということです。指導している教員からも、「最初に歌った声よりも歌うたびにどんどん良い声になってきた。」「この歌声ならば、1年生に喜んでもらえると思う。」といったお褒めの言葉をもらえていました。学年のみんなの声を合わせたら、多くの人の心を動かすことができますね。

5年生の学年練習(4月15日)

5年生は学年全員で1年生を迎える会の出し物の練習をしました。100周年記念カルタをもとにして、大森第三小学校のことを紹介する内容です。練習段階なので、まだたどたどしい感じですが、高学年の仲間入りをしたばかりの5年生、一つ一つの行事を通して、どんどん成長していくことでしょう。5年生は早くも5月半ばに「伊豆高原学園移動教室」があります。今日のように学年で団結して行動することが、移動教室での規律ある行動につながっていきます。この1か月間で急成長してくれることを心から楽しみにしていますし、保護者の皆さんもぜひ期待していてください。

荷物を整理する工夫(1年生の廊下 4月15日)

校長として校内巡視をしていて気づいたことがあります。1年生が身体計測から教室に帰ってきたとき、自分の荷物を廊下のフックにかけていました。そのフックにはロープがついていて、荷物が落ちないように、また整理整とんされるように、ひと工夫されていました。ほお、なるほどと思いました。けっこう多くの学校で、廊下の体操着や専科バッグが落ちている場面を見かけます。このロープ活用方法を使えば、その問題が解決されます。この「校長ブログ」は他校の先生も読んでいることがあるでしょうから、ぜひ試してみてください。

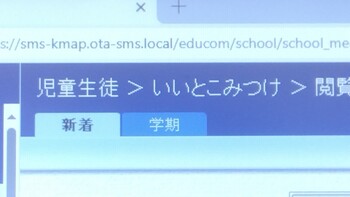

いいとこみつけ(4月15日)

この4月から、本校の教員に、校務支援システム機能にある「児童のいいとこみつけ」を書いていきませんかと提案させていただきました。

これは私の教育方針の柱である「こどもの心の宝探し」にもつながることなのです。こどもたちの何気ない小さな「いい行動」は、大人が覚えているうちに記録しておかないと、記憶から逃げていってしまいます。ひと言でもよいから、30秒くらいでさっとこどもの「いいとこ」を書いておく。これは担任だけでなく、全教員が全校児童の「いいとこみつけ」をしていけば、担任が知らないこどもたちの良い行動を、たくさん把握していくことができるのです。こうして1年間かけて記録していったことを3学期の通知表の所見でお伝えしていけるはずです。どうぞご理解ください。

全校朝会「やる気スイッチの入れ方」(4月14日)

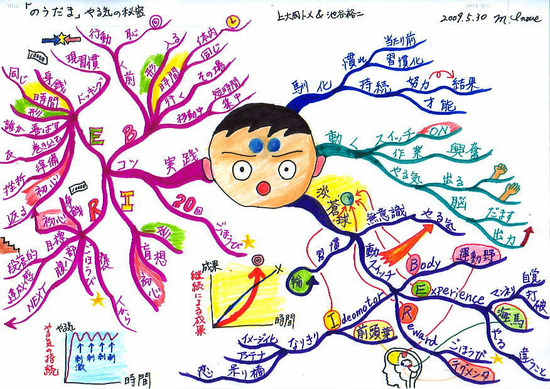

話に使ったマインドマップ「やる気スイッチの入れ方」

【6年生の言葉】

今週から委員会が始まります。

私たちは学校を良くするために頑張ります。

僕は代表委員としてより良い学校になるように頑張ります。

校長先生や先生方と朝のあいさつをします。

おはようございます。

【校長の話】

全校朝会、1年間で30回ほどあります。30回というと回数が多いような感じがするのですが、私が皆さんにお伝えしたいこと、30回ではぜんぜん足りなくて、本当は100回くらいあるといいなと思っています。

今日は、始業式の時にお伝えしました合い言葉、「やる気満開」に関してお話します。校長室の掲示板にこういう妙な絵をはってあるんですけど、これはやる気を出すためにはどうしたらよいかということ図でかいたものです。じつは皆さん、全員の脳の中、顔のまゆ毛の上の奥の方にある「淡蒼球(たんそうきゅう)」というやる気玉なんです。皆さんの脳にはやる気玉が入っています。ここにやる気スイッチを入れるとやる気が出るんですね。人間の脳というのは、思い込むといろんなことができるようになるので、やる気玉にどうやってスイッチを入れるかというお話をします。

一つは、運動するということと、このやる気スイッチはつながっているので、たとえば休み時間に外へ出て運動をするということは、実は勉強のやる気スイッチを入れることにもつながってきます。私も仕事をしていて、なんか気分が乗らないなというときは、歩き回ることがあります。歩いていろいろなことを考えて、やる気スイッチを入れようとする。このようなことをします。

次に、小さい成功体験をしたことに対して、自分自身をほめてあげるということが大事です。たとえば、どんな小さいことでもいいから、「よし、できた。」「よし」というように気合いを入れることがとても大事なんです。これもやる気スイッチの入れ方です。

それから「なりきる」ということもとても大事で、ガッツポーズをしてみると、脳の中ではこのポーズで気合いが入る。そう脳は思い込むようになります。よく私が担任時代に受け持ったこどもたちに言っていたのは、「スーパー小学生になりなさい。」と伝えました。「自分はスーパー小学生になるんだ。」「自分はスーパー小学生なんだ。」というように、口癖のように言っていると、そのうち脳がその気になって、本当にいろいろなことができるようになってきます。こういうやる気スイッチの入れ方があります。

最後に、普段とはちょっと違うようなことをやってみると、自分の脳が「いつもと違う」と感じることで、どんどん動くようになるんです。たとえば普段あまり発言をするのは苦手だなという人が、いつもと違う自分をやってみる。発言してみる。そうすると脳が勝手にやる気スイッチを入れてくれるということが起こります。

このように「淡蒼球」というやる気スイッチにどうやってやる気を入れるか、この図は校長室前にはってありますので、ぜひ見に来てください。では、今日は淡蒼球の話、やる気玉があなたたちの脳の中には二つ入っているんだという話をしました。今週も一週間、がんばりましょう。

【看護当番の先生から】

先週は「登下校の時刻を守ろう」でした。また、中休みに腰にトレーナーを巻いて遊んでいる人がいたので、今週はそれらの反省を生かして、「大三小10の約束を守って生活しよう」です。4つ目に活動しやすい服装もあります。また時間を守って行動できるといいですよね。今週の目標は「大三小10の約束を守って生活しよう」です。

たのしいおいしい給食(2025年4月11日 1年生)

1年1組

1年生の小学校生活は初めてだらけですね。

今日で給食2日目になりますが、準備も食べるのも時間はかかります。それでも1年生たちは、担任教員の指導をしっかり覚え、それを守って、たのしいおいしい給食を食べています。

「校長先生、あのね、ぼくはマーボー豆腐、少し苦手なんだけど、でもがんばって食べるよ。」

と言ってきた男子もいました。

大丈夫、大三小の給食を食べれば、好きな食べ物がどんどん増えていきますよ。

1年2組

1年3組