教科「おおたの未来づくり」の研究

更新日:2024年10月23日

取組紹介もくじ

- 4年生 商店街写真俳句の取材活動(2024年10月18日)

- 地元商店街が年々盛り上がっている「B 地域の創生」(2024年10月1日)

- 5年生「ロッテイノベーションチャレンジ」の学習(2024年9月26日)

- 音楽の授業と関連させた学ぶ素地の育成(2024年9月25日)

- 教科「おおたの未来づくり」をどう継続していくか(2024年9月11日)

- これこそ 教科「おおたの未来づくり」 地域創生の成果(2024年7月7日)

- 6年生・Aものづくり「レーザーカッターでお礼作品作り」(2024年1月31日)

- 6年生・教科「おおたの未来づくり」2023 6年生が学年集会でスタート(2023年4月15日)

- 6年生・商店街紹介動画(2023年3月)

- 6年生・研究授業「つなぐ 広げる 未来の矢口」【B 地域の創生】(2023年2月15日)

- 6年生・【地域創生】「商店街への取材活動」(2023年2月1日)

- 6年生・地域創生へ「つなぐ 広げる 未来の矢口」(1月16日~17日)

- 5年生・ロッテイノベーションチャレンジ(2023年6月2日)

- 5年生・亀田製菓様への最終プレゼンテーション 「米の可能性を考えよう」【A 製品の開発)

- 5年生・研究授業「米の可能性を考えよう」【A 製品の開発】(2023年1月25日)

- 5年生・団体教育連携「六郷工科高校の見学」(2022年10月28日)

- 5年生・いよいよ始まったお米プロジェクト(2022年4月21日)

- 4年生・総合「安方商店街の会長さんと副会長さんの話を聞く会」(2023年10月23日)

- 4年生・商店街への矢口小紋ステッカー(2023年3月22日)

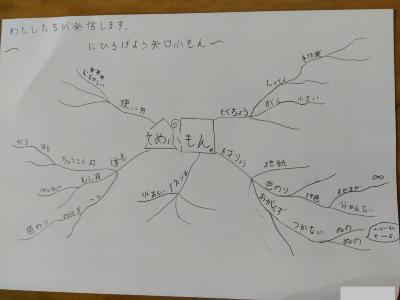

- 4年生・研究授業 総合「地域にひろげよう矢口小紋」(2022年9月28日)

- 4年生・安方商店街の夕市で「ヘチマソープディッシュ」を販売しました(2023年2月24日)

- 4年生・総合「地域にひろげよう矢口小紋」のスタート(2022年9月8日)

- 4年生 ・ かわいいイノベーション(6月10日)

- 「考えよう、地球にやさしいくらし」(4年生 総合的な学習の時間 2022年6月7日)

- 3年生・教科「おおたの未来づくり」で取り組む「地域創生」についての一事例(2022年12月15日)

- 3年生・研究授業 理科「電気の通り道」(2022年10月26日)

- 3年生・「繭からの製糸」・・・教科「おおたの未来づくり」の素地を育てる(2022年12月13日)

- 3年生・理科「くりらぼ多摩川」のワークショップ(2022年10月12、14日)

- 2年生・生活科「おもちゃランド」で教科「おおたの未来づくり」の素地育成(2022年12月22日)

- 2年生・国語 漢字指導に盛り込まれた「探究学習」(2022年6月8日)

- 1年生・生活科「発想をひろげるマインドマップ活用授業」(2023年10月23日)

- 自問自答の習慣と教科「おおたの未来づくり」との関連(2023年1月23日全校朝会)

- 発想をひろげたり、まとめたりする方法(9月12日)

- (仮称)未来ものづくり科の取組 企業連携の開始(2022年6月8日)

- イノベーションとは(2022年6月6日 全校朝会)

おおたの未来づくりポータルサイト(学校と授業連携先をつなぐためのツーウェイサイト)

令和4年度より大田区教育委員会の「研究推進校」と「子どもの生きる力をはぐくむプログラム~大田区における特色ある教育の推進~事業実施校」のダブル指定を受けて、教科「おおたの未来づくり」の新設に向けた研究活動に取り組みます。

大田区教育委員会の施策では、令和7年度に全小学校が教科「おおたの未来づくり」の学習を始める予定です。

令和4年度は区内7校が研究開発に取り組んでいます。これが令和5年度に15校に増え、令和6年度に30校、令和7年度に全60校となっていきます。

このページは、授業実践を可能な限り公開していくためのページです。

教科「おおたの未来づくり」の目標(2023年7月21日版)

未来を創造するための見方・考え方を働かせ、実社会で活躍する様々な人などと連携して、「探究」と「創造」を往復しながら発展していく学習過程において、よりよい未来を実現するための創造的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)ものづくりや地域の創生に必要な知識及び技能を身に付けるようにする。

(2)試行錯誤して、地域の社会や人々の「Well-being」につながるものや取組を発信することができるようにする。

(3)実社会で活躍する様々な人などとの関わりを大切にするとともに、自分や他者のよさを生かしながら主体的に取り組み、よりよい未来を創造しようとする態度を養う。

令和4,5年度の研究を通した成果と課題(教員の意見 2024年1月11日 研究夕会)

【成果】

・児童がゴールを意識できるよう授業を工夫したことで、先を見通して考える力が教員も児童も付いた。

・授業ストーリーをつくることで児童も見通しをもつことができた。

・身近な人たちと協力していく力が伸びた。

・自分たちの住んでいる地域をより理解することにつながった。

・自分たちの身の周りにあるものを、視点を切り替えてより良いものに見なおすことができた。

・常に授業協力者と連携していることで、何をするにも“誰かのため”という視点をもつことができた。

・児童は、教員の指示待ちではなく、自分たちで考えて作るようになった。

・地域の方々の声を聞いて、それに応えようとする能動的な取組となった。

・ふりかえりの中身をより深く考える学習習慣が身に付いた。それによって、次の授業に課題が引き継がれ、児童はすぐに学習を開始できていた。

・自分で考えて勉強していくことができていた。

・何かを試行錯誤しながら作っていくことで、様々な教科にもよい影響が出ていた。例えば図工では、作品ができあがっても、さらに良いものを作っていこうという考え方をもてていた。

・地域の方々が矢口小学校のことをより良く、深く知ってもらうことができたということで、地域の矢口小愛がこれまで以上に深まった。

【課題】

・他の学校も同じようにできるのか疑問が残る。学校独自のカリキュラムマネジメントが必要になるだろう。

・学習をすすめながら、児童の目的目標が変化していくことがあり、その場合に教員が先を見通せなくなることがあった。

・商店街に関しては、各店舗の連携が強くとれている商店街と、ゆるやかな連携をしている商店街の違いなどがあり、連携先の実態に教員が合わせてくことが負担になることがあった。

・企業との連携を開拓していくことや、その後の教科「おおたの未来づくり」の学習について理解を深めていただくこと、協働していくことへの、教員の労力はかなり大きかった。

・矢口小学校地域は、地域との結びつきが強くて、この教科を地元の協力のもとにできることが多いが、他の学校が地元地域と連携してできるのか疑問には感じる。どこの地域でもできるように、さらに汎用性のあるカリキュラム開発が区全体で必要になっていくだろう。

・今後の長い間、教科「おおたの未来づくり」を行っていくと、おそらく教材に偏りができてくるだろう。また、毎年同じ取組をしていくということも難しいだろう。そのため教員は、常に何か新しい取組ができそうなものはないかという視点(心のアンテナ)で、地域や連携先をキャッチしていく必要があるだろう。

・他の学校の取組を知るために、区全体での情報交換ツール、または組織があるとよいだろう。(おおたの未来づくりポータルサイトがそうなっていくとよい。)

・企業とのやり取りに、教員個々のメールアドレスが必要だし、ポータルサイトの充実は必須である。

・連携先に児童が考えたアイデアや作品(製品)を事前に見せておきたいことが多いのだが、現状では、個人情報の問題から、ネット上のやり取りで見せる(送る)ことができないため、中間報告や最終報告の連携先の準備に支障が出ることが多い。

・素地づくりのカリキュラムマネジメントをより高めていく必要性がある。令和6年度から教科書が変わる教科があるため、研究発表会で示した指導計画も改定していくことになる。

・業務量のスクラップ(全体を見て削減できるものを削減する)をする勇気が必要である。そのためにも、年間指導計画変更が必要である。

・4年生以下の素地づくりをカリキュラムしていく際に、教科によって時数の偏りが生じる恐れがあるため、よく検討する必要がある。

・教員の大田区や地域の知識量が必要になる。大田区や学校周辺地域のことをあまり知らない教員が異動してきて高学年を担任すると、かなり戸惑うことになるだろう。となると、学校として組織的な対応ができるようにしておかないと厳しい。

・児童にどこまで委ねていくか、児童の思いや考えを教員がどこまで引き受けられるか(どこで切るか)を考えていく必要がある。何でもありだと、どこまででも広がってしまい、授業時数が何時間あっても足りなくなる。

・これらのことをふまえ、教員の覚悟も必要だと実感する。

令和5年11月27日 研究発表会関係

教科「おおたの未来づくり」 学習指導案

![]() 3年生 理科指導案(2022年10月26日)(PDF:790KB)

3年生 理科指導案(2022年10月26日)(PDF:790KB)

![]() 4年生 教科横断(総合的な学習の時間・国語科・社会科)指導案(2022年9月28日)(PDF:1,268KB)

4年生 教科横断(総合的な学習の時間・国語科・社会科)指導案(2022年9月28日)(PDF:1,268KB)

![]() 5年生 教科「おおたの未来づくり」指導案(2023年1月25日)(PDF:503KB)

5年生 教科「おおたの未来づくり」指導案(2023年1月25日)(PDF:503KB)

4年生 商店街写真俳句の取材活動(2024年10月18日)

4年生の今年の学習活動は、安方商店街のことを「写真俳句」にして、店頭に飾っていただき、商店街を盛り上げようとすることをしています。本校としては、また新しい取組を生み出すことができています。

教科「おおたの未来づくり」はSTEAM教育という意味合いがあります。その中の「A」はアート、つまり児童の芸術面の素地を高めることを目的としています。このアート分野を全校をあげての「俳句の創作」によって実現してきました。今年の4年生の学習は、俳句創作のレベルを一歩上げて、「写真俳句」にチャレンジしています。この「写真俳句」は、日本学校俳句研究会代表の小山正見(おやままさみ)先生の十八番(おはこ)であり、小山先生ご自身の写真俳句活動は、様々な新聞紙上で紹介もされるくらいに熱心に普及されています。

4年生は、商店街に出る前に、学校内の秋を探して写真撮影し、全員が「写真俳句」にしました。その内容がとても素晴らしく、まるで大人が考えた俳句なのかと思えるくらいのレベルの高さなのです。俳句創作活動の中では、まずはじめに俳句を作りますが、その後、人の意見を聞いたり、自分なりに言葉を選んで作り直してみたりと、こうした試行錯誤を入れることで、「イノベーション感覚」を身につけさせていきます。

今日はいよいよ商店街の写真を撮影しに行ったのですが、お店の準備をされていた商店街会長さんの中華料理店では、「本日のおすすめメニュー」である中華風カツカレーを仕込んでいる厨房を撮影させていただける幸運にも恵まれました。「30食限定メニューだよ」「おいしそうでしょう」「俳句、楽しみにしているからね」といった子供たちへの声もかけていただきましたので、子供たちはますます写真俳句創作に力が入ることでしょう。

11月には、安方商店街を4年生の写真俳句で飾ることになります。

地元商店街が年々盛り上がっている「B 地域の創生」(2024年10月1日)

安方商店街ハロウィンイベントのお知らせ

本校が教科「おおたの未来づくり」に取り組み始めると同時に新しく誕生した「安方商店街ハロウィンイベント」も今年で3回目となりました。商店街イベントは、主催する店長の皆さんの予想をはるかに超える参加者数が続いていて、今年の7月7日に5年ぶりに再開した「安方商店街こどもまつり」には約3500名もの人が集いました。この勢いを続けるために今回、安方商店街の皆さんは大田区からの補助金も申請して予算増額し、地域の子供たちが楽しめるハロウィンにしようと張り切っています。

こうした商店街の取組の背景には、「子供たちの声が商店街にあふれることで、商店街がにぎやかになる。みんなが元気になれる。安方商店街は小さい商店街だが、それだけに地元の皆さんと、これまで以上に顔なじみになって愛される商店街にしていきたい。」という思いがあります。

学校だけで教科「おおたの未来づくり」に取り組んでも、それは半分の効果しかないのではないでしょうか。子供たちを取組の中心軸に置き、熱心に学び、笑顔で楽しみ、元気に育っていくように、地域の方々・保護者の皆様・学校が力を合わせるニューコミュニティの創造こそ、おおたの未来を創る土台なのではないでしょうか。

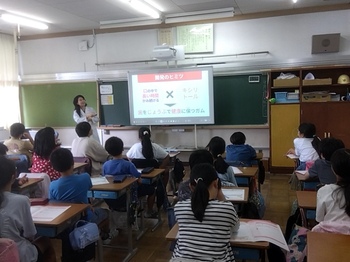

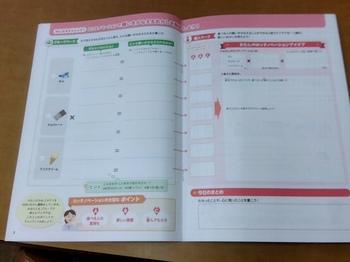

5年生「ロッテイノベーションチャレンジ」(2024年9月26日)

ロッテノベーションの考え方を学びます

児童はこのようなテキストでイノベーション構想を練ります

5年生は昨年に引き続き、株式会社ロッテの方に出前授業をお願いし、「ロッテイノベーションチャレンジ」の学習を行いました。この授業でイノベーションの考え方を学び、その後、株式会社亀田製菓の食育推進担当の方々に新商品開発を提案していく学習が、教科「おおたの未来づくり」の「A ものづくり」領域となります。

「ロッテイノベーションチャレンジ」の学習については、昨年度の記事にリンクしてありますので、そちらに飛んでご確認ください。

音楽の授業と関連させた学ぶ素地の育成(2024年9月25日)

音楽の研究授業

今日は5年2組以外は午前授業にさせていただき、教員の校内研究会を行いました。

今年度の矢口小学校の研究テーマは「自分の考えをもち、発信できる児童の育成」で、要するに「インプットとアウトプット」を意識した研究としています。

今日の音楽の授業は5年生対象で、「曲想の変化を感じ取ろう」という題材。合唱曲「夢の世界を」と教材として学びました。

本時の学習では、17~20小節の「さ~あ~ でかけよう」の部分について、

(1)「テンポ」「強弱」「ブレスの有無」を個人学習で考える。

(2)考えた曲想をグループで聴きあって、自分たちのグループに感覚として合っているものを決める。

(3)その結果をへて、再び個人学習で考えた曲想を再検討する。

という学習過程で進みました。

教科「おおたの未来づくり」の学習の流れと今回の音楽学習をすり合わせると、

(コンセプト)曲想を考えるという教員からのミッションが与えられる。

(デザイン)自分なりの曲想を考える。次にグループで意見交換をして高め合う。自分たちのイメージに合った曲に近づける。

(クリエーション)試行錯誤の結果、再度自分の考えを検討して作り上げ、その曲想で歌唱する。

という感じになります。

また、本校が教科「おおたの未来づくり」の中で、1年生から6年生まで縦系列でカリキュラム化しているのが、「C-TEFCAS」という思考サイクルを身につけていくということです。こちらに合わせると、

C(キャッチ)曲想を考えるときに変えてよいのは「テンポ」「強弱」「ブレスの有無」だけだということをキャッチ

T(トライオール)正解のない個人学習でトライオール

E(イベント)トライの結果、自分なりの曲想ができる

F(フィードバック)グループでの意見交換

C(チェック)意見交換で試行錯誤しながらチェック

A(アジャスト)自分の考えを修正する

S(サクセス)自分が納得のいく曲想で歌唱する

このような素地づくりをしておくと、もし5年生が6年生になった時の「B 地域の創生」学習をする際に、商店街からもしも「今年は商店街を盛り上げる曲を考えてほしい」というような依頼があった場合に、子供たちは音楽の経験を生かして曲を創造していくことにつながることでしょう。

一人一人が考えた曲想をみんなで検討する

どのグループも熱心に話し合っています

教科「おおたの未来づくり」をどう継続するか(2024年9月11日)

大田区として教科「おおたの未来づくり」を立ち上げたからには、何年間も継続して取り組んでいく必要があります。そのためにも、学校として教員の引継ぎ資料や教育実践記録を残していくことが大事です。本校が学校サイト上に情報発信している理由もここにあります。教科「おおたの未来づくり」アーカイブの機能をもたせています。

私たち矢口小学校は、令和5年11月29日に「おおたの未来づくり」に関する研究発表会を開き、「コンセプト→デザイン→クリエイション」の流れが分かるような先進事例を作ってきました。しかし、公立学校というのは教員の異動人事が必ずありますので、他地区から異動してきた教員や新人教員は、教科「おおたの未来づくり」について一から学ばないといけません。また、高学年を担任する教員は、教科「おおたの未来づくり」を年間最低35時間指導をする経験を積むことができますが、高学年を担任しない教員との理解と経験の差が生じることも懸念されます。そのためには今後毎年、この教科「おおたの未来づくり」に関する校内研修を重ね、共通理解していく必要があるでしょう。

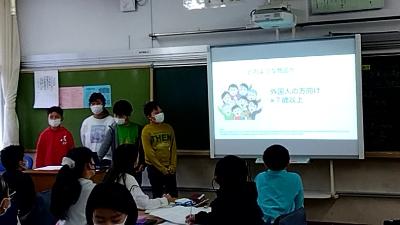

矢口小学校の教員は、2学期が始まってすぐの9月3日(火曜)に、各自学んだ内容をテーマごと分かれて報告交流しあい、それをグループで集約したプレゼンテーションにして、9月10日(火曜)に発表会を行いました。プレゼンテーション内容は、この教科「おおたの未来づくり」について、どのように説明したら相手に理解してもらえるかという課題です。10日に発表してくれたのは「5年生児童」「保護者」「異動教員・新人教員」に対して、どのような内容で説明したらよいかという報告でした。

今年度は、今後3回の研究授業を行い、理論と実践を学ぶ予定です。

これこそ 教科「おおたの未来づくり」 地域創生の成果(2024年7月7日)

安方まつりで歌う合唱団

教科「おおたの未来づくり」の学習を始めた頃から連携をしていただいている、矢口小学校地元の「安方商店街」さんが、5年ぶりに「安方まつり」という主に子供向けのイベントを、7月7日の七夕の日、15~18時の3時間で開催しました。この日は、安方商店街さんの予想をはるかに上回る3000人を超える参加者(推定3500人)が集まり、いったいどこからこれだけの人が集ってきたのだろうと驚くほどの大盛況でした。

矢口小学校からも、安方まつりのメインイベントのひとつとして、合唱団が出演し、七夕に合った曲を披露しました。写真にあるように、それはそれは多くの観客に囲まれる中で、学校を代表して歌う子供たちの声は、猛暑の中に吹いたそよ風のような、とてもさわやかな歌声であり、集まった人たちの心に響いたに違いありません。

さて、今回の「安方まつり」が、こうした一大イベントとして大成功した背景に、教科「おおたの未来づくり」で子供たちが「地域の創生」をテーマに熱心に取り組んできた影響があるといえます。これまで本校の子供たちが取り組んできたことを紹介します。

・商店街夕市で矢口農園で育てたヘチマからものづくりした「ソープディッシュ」を販売した。

・商店街の各店舗に合った「矢口小紋ステッカー」を創作して配布した。

・各店舗の「矢口小紋手ぬぐい」を創作して配布した。

・各店舗の宣伝動画を作り、Youtubeにアップした。

・宣伝動画のQRコード付きポスターを作成し、各店舗に掲示していただいた。

・各店舗に合ったグッズ(コースター、バッチ、キャラクター時計、箸置き など)を創作しプレゼントした。

・学校として商店街のハロウィンイベントに協力し、子供たちが参加しやすいように、宣伝やお菓子配りにも参加した。

・商店街入口にあるGallerryfutariさんの企画展示会で風鈴を購入し、学校の正面玄関に飾った。

・給食がない勤務日に、多くの教員が商店街の飲食店に出向いて食事をした。(営業に貢献するため)

こうした取組の中で、学校全体、特に子供たちには「商店街は私たちの町のシンボル」という意識が定着し、商店街さんも「子供たちが商店街に来てくれて、子供たちの声があふれるだけでも、商店街がにぎやかになる。元気な商店街になる。」と言ってくださっています。

今後も矢口小学校は「地域とともに」を合い言葉に、多くの方々のご協力をいただきながら、子供たちの健全育成に全力を尽くしていきます。

たくさんのお客さん

道を歩けないほどの観客数です

6年生・Aものづくり「レーザーカッターでお礼作品作り」(2024年1月31日)

6年生は、教科「おおたの未来づくり」で協力していただいた商店街店舗様へのお礼として、レーザーカッターで作品作りをし、お店の方にプレゼントをしようと考えました。そのデザイン案を紹介します。このデータをレーザーカッターに送り込み、木製のボードに彫刻します。

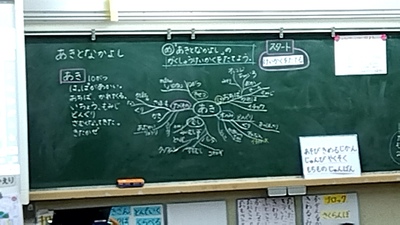

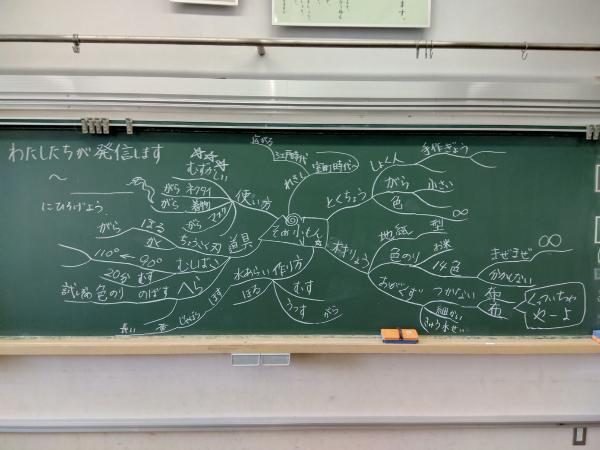

1年生活科「発想をひろげるマインドマップ活用授業」(2023年10月23日)

1年生は11月27日(月曜)の研究発表会に向けて、生活科「あきとなかよし」の単元を始めました。その1時間目、秋について思い出せることを出せるだけ出してみるということに、学級マインドマップを活用する場面がありました。

最初は秋について、思いつくままに意見を出していた子どもたちでしたが、教員がマインドマップで板書をしていくと、しだいに分類をした方が考えやすいということに気づきました。たとえば、「おちば」や「いちょう」「かれは」といった言葉から類推して、「それはみんなはっぱのことだ」と気づき、「はっぱ」といえば「おちば」「かれは」「いちょう」、「かれは」といえば「きいろ」「ちゃいろ」「あか」というように連想をしていく。これによって、子どもたちの意見は止まらなくなるという学習状況が生まれました。

マインドマップについて少し解説すると、マインドマップは中心イメージ(セントラルイメージ)から放射状に思考をひろげていく思考ツール(脳開発ツール)です。人間の脳の動きを再現する(転写する)ために、中心イメージから枝(ブランチ)を枝分かれさせながら伸ばしていきます。これが脳神経の成長の仕方と似ています。人間が思考をするための第一言語が「イメージ」と「連想」であり、それを引き出していくツールとしてマインドマップは効果を発揮します。言葉の連想をしていった先に、「なるほど」「ああ、そうか」と気づくことがたくさんあります。マインドマップをもっと使いこなしていけると、言葉を超えた深層心理からの気づきすら生じさせることも可能になっていき、最終的にはマインドマップをかかなくても、自分の脳の中で「脳内マインドマップ」を動かすことができるようになります。思考回路がどんどんつながっていく、情報を分類し階層化して整理したり記憶したりしていくという高度な脳活動ができるようになります。

4年総合「安方商店街の会長さんと副会長さんの話を聞く会」(2023年10月23日)

4年生は総合的な学習の時間で、安方商店街のことを学び、より深く考え、商店街で使ってもらえるような「矢口小紋」を作ろうと計画しています。今日はそのスタートとして、会長さんと副会長さんに来ていただき、商店街についての質疑応答をしました。その内容を箇条書きで残しておきます。

・安方商店街は全部で39店舗と小さな商店街である。39店舗全部が自慢のお店。みんなが主役である。

・小さい分、フットワークが軽く、池上警察署や矢口小学校など、いろいろな団体とコラボしながら、安全で安心な町づくりをしている。

・商店街は町の入口という意味がある。みんなに商店街を知ってもらうことが大切だと考えている。

・商店街が明るくなれば、町も明るくなる。

・昭和50年までは、安方商店街と矢口の渡商店街は、荏原高校のあたりから西友のあたりまでの一本の商店街だった。名前を安方商店会といった。

・環状八号線が通ったことで、二つに分けられた。分かれたころから最近までは「荏原高校通り商店街」と名乗っていたが、6年前に「安方商店街」に変えた。

・安方という名前は鎌倉時代からある。安方神社、安方北町会、安方南町会など、この名前を使うことによって、一体感が生まれるということで、安方商店街に名前を変えた。

・30~40年前は「商店」が強かった時代だった。そこから大型スーパーなどが増えてきて、商店街が変わってしまった。

・商店街には「ここにしかない店」や「昔からの商店」といった地域密着が強み。まとまりがあることが特徴。

・安方商店街のイベントは、毎月第4金曜日の「夕市」、8月の「ちびっこまつり」、11月の「ハロウィンイベント」、12月の「くじびき」がある。景品は商店街事務局から各店舗に発注している。

・安方商店街のキャラクターやシンボルマークを作りたいという話は出ているが、なかなか実現しない。矢口小学校の子どもたちでぜひアイデアを考えてほしい。

・小学生には、商店街を通ってほしい、足を運んでほしいと思っている。子どもたちの声は明るい。その声で商店街も明るくなる。

・安方商店街は、お客さんに対して、安くて安心な商店街であることはもちろん、少し値段が高くても、とても美味しいものや良い物を提供して、お客さんとの信頼関係を築きたい。「また来たい」と思ってもらえる商店街にしたい。

このようなお話を受けて、4年生独自に試行錯誤をしていきます。

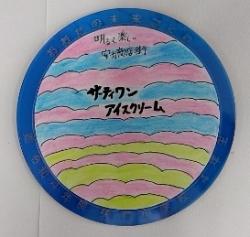

5年生 ロッテイノベーションチャレンジ(2023年6月2日)

ロッテが取り組んでいる商品開発イノベーションを知る

みんなで新商品を考えてみる

教科「おおたの未来づくり」の学習過程の中で大切なことのひとつに、「イノベーション感覚を養う」ということがあります。そこで5年生は(株)ロッテ様に協力をしていただき、机上ではありますが、イノベーションとは何なのかを学ぶための学習を行いました。

(1)ロッテが取り組んでいる商品開発について知る

・お客様に愛されるお菓子を作ることで、お客様を幸せにすることができるかどうかを常に考える。

・お客様の思いを受け止め、お客様の思いに応えられるようにする。

・例えば、ガムの開発ならば、まずは「おいしい」こと。次に「すっきりする」「楽しい」「いろいろな味」というように、アイデアを広げていく。

・むかしガムは「甘いから虫歯になるのでは」と思われていた。そこで砂糖ではなく、キシリトールという虫歯にならない、さらには歯を強くする材料をガムにかけ合わせた。これを商品化するまでに20年間もかけて研究を続けた。

・イノベーション(新製品の開発)とは、「今あるものの特徴」と「まったくちがうもの」をかけ合わせて、新しい製品を創り出すこと。これをロッテでは「ロッテノベーション」と言っている。

(2)児童が新商品を考えるトレーニング

・ガム、チョコレート、アイスのうちから一つ好きなものを選び、そこに何かをかけ合わせて新商品を考えてみる。

・その時に、食べる人の気持ちや新発想で生み出された喜びなども考える。

・個人でも考え、グループでも意見交換してみる。

・お客様の困りごとや願いも考えながら商品開発する。

このような学習過程を踏んで、子どもたちが考え出した商品を、いくつか紹介します。

「虹チョコ」7つのいろいろな味を楽しめるし、さらには写真映えもする。

「キャラクターアイス」人気のキャラクターがアイスになっていたら、子どもたちは喜んで食べるだろう。

「シャキガム」氷のようなアイスとガムをかけ合わせることができたら、触感が楽しいにちがいない。

「愛シュマロ」アイスとマシュマロをかけ合わせる。愛という文字を入れると買いたくなるのではないだろうか。

5年生の学習課題は「ものづくり」になっています。今年の5年生は、どのようなものづくりをしていくでしょう。ご期待ください。

教科「おおたの未来づくり」2023 6年生が学年集会でスタート(2023年4月15日)

長期的な計画でおおたの未来づくりを学習していく予定

(1)昨年度は「米」をテーマとして学んできたことのふりかえり。

(2)6年生として自分たちが使える能力を考えられるだけ列挙して可視化した。

(3)教科「おおたの未来づくり」の目標を確認した。

(4)6年生としてはどんなことに働きかけていくか意見を出し、検討した。(意見:街、駅、商店街、植物など)

(5)結果、商店街をテーマとして、おおたの未来づくりを学習していくことになった。

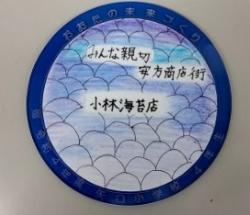

4年生 商店街への矢口小紋ステッカー(2023年3月22日)

4年生が学習してきた「地域にひろげよう矢口小紋」の取組のまとめとして、商店街各店舗よりご注文を受け、「矢口小紋ステッカー」を手作りしました。土台として、レーザーカッターで作成した「おおたの未来づくり」「贈 令和4年度 矢口小学校4年生」と文字を彫刻したものに、4年生がグループごとに、ていねいに作り上げたステッカーを貼り付けて仕上げたものです。

これを各店舗にお届けして4年生の学習活動が完了します。

6年生 商店街紹介動画(2023年3月)

矢口の渡商店街 紹介動画

安方商店街 紹介動画

4年生 安方商店街の夕市で「ソープディッシュ」を販売しました(2023年2月24日)

商店街にお店を出した4年生

4年生のチャレンジです。

総合的な学習の時間で取り組んだ、ヘチマを原材料にした製品開発で作った「ソープディッシュ(つまり石鹸置き)」、これをどのように使って地域貢献しようかと、C-TEFCASサイクルで試行錯誤した結果、まずは商店街で売ってもらおうということになりました。そこで4年生の担任が商店街会長様と相談してみました。すると、「どうせ売るなら、子どもたち自身でお店を出して、売ってみたらどうだろうか。」という提案をいただきました。

安方商店街では毎月第4金曜日の午後4時から6時まで「夕市」というセールをしています。その夕市で、写真のように中華料理の華栄さんと定食屋の武蔵屋さんの間に、4年生が屋台方式でお店を出し、販売価格130円でソープディッシュを売りました。午後4時から売りはじめ、なんとわずか15分間で完売するという大繁盛に。2月20日(月曜)の全校朝会で宣伝もしていましたので、宣伝効果は抜群だったということになりましょうか。そのことを考えると、製品制作、店舗交渉、販売活動といったことだけでなく、広報活動という学習もできたわけです。

夕市では、この4年生のお店が一番盛り上がっていました。このことひとつをとっても、「商店街の創生」に間違いなく結びついています。商店街会長様からは、「商店街の話し合いで、これからも矢口小学校の子どもたちのお店をどんどん出店してもらおう」ということになったそうです。

「いらっしゃいませ!」やる気満々の4年生店員たち

商店街の放送設備を使わせていただき、お店の宣伝放送もしました

4年生のお店のおかげでにぎやかになった商店街

6年生の取材班「Youは何しに安方へ?」チームも取材に来ました、あれ、なぜか恐竜もいますね!

6年生研究授業「つなぐ 広げる 未来の矢口」【B 地域の創生】(2023年2月15日)

6年生の取組についての記事は来週に公開します。

ますは写真で授業の様子をお伝えします。

プロジェクトチームごとに、今日の学習の計画を立てる

発表ブース形式 参観したすべての方々からアドバイスをいただく

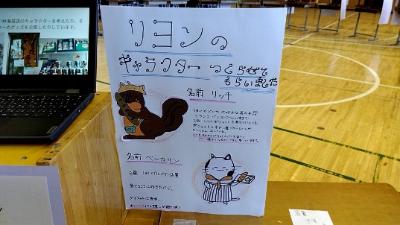

パン屋のリヨン・モアールさんの店舗キャラクターを考えたグループ

なんと草津湯さんに飾っていただく時計が作られていました

中華料理 華栄さんで使っていただく「箸置き」です 実物は写真よりも素晴らしく、売れると思えるほど

お店紹介動画について、商店街長様よりアドバイスをいただく

たくさんの付箋に書かれた意見を見ながら、イノベーションに挑んでいく

みんな真剣です まるで会社のようです

5年生「亀田製菓様への最終プレゼンテーション」 「お米の可能性を考えよう」【A 製品の開発】

矢口小学校で最大の「特色ある教育活動」であるお米プロジェクト学習。4月の代かきからスタートして、田植え、育成管理、除草、稲刈り、脱穀、精米というお米にかかわる全ての作業を学びながら経験していくことができるのが、矢口小学校です。これは全国的にも珍しいことです。毎年30~60キログラムのお米が収穫できます。

教科「おおたの未来づくり」について、この「お米プロジェクト学習」を進化させることによって、矢口小学校のさらに大きな特色としていけるのではないかと思っています。そこで5年生は「お米プロジェクト セカンドステージ」として、亀田製菓さんに協力していただき、お菓子に限定することなく、米をどのような製品に生まれ変わらせることができるかという、「お米の可能性を考える」学習を組み立てていきました。

児童が考えたお米原料の製品には、文房具やパズルといった食品以外の物もたくさんありました。また、亀田製菓さんからは前回、次のようなアドバイスもありました。

(一例)

・誰を対象に販売するのか、ターゲットを明確にするとよい。

・形や種類について、意味づけをすつことも大事だ。

・味や用途のバリエーションをいろいろ考えてみるとよい。

・包装をどうするかも考える必要がある。

・パッケージデザインも大切である。

・お祭りなどの屋台で売るというアイデアだが、じつは屋台の食べ物はアレルギーの人が楽しめない物が多い。アレルギーのない米粉を原料にしたいろいろな食べ物を開発することは必要かもしれない。

これを受けて、児童は自分たちの商品に改良を加え、プレゼンテーションのレベルをあげて、最終プレゼンテーションへ臨んだのでした。

3学級すべてが亀田製菓の社員様にプレゼンテーションを行いました

商品パッケージも考えました

販売対象(ターゲット)をどの層にするのかも考えました

米粉を原材料にするパズルを製品開発するという意外なアイデアも出てきます

亀田製菓から3名の社員の方が来てくださいました

亀田製菓の社員の方からご意見をうかがいます

教科「おおたの未来づくり」 6年生【地域創生】「商店街への取材活動」(2023年2月1日)

卒業を前にして矢口小学校に歴史を残そうと頑張っている6年生です。

教科「おおたの未来づくり」を研究開発するための取組として、地元の矢口の渡商店街と安方商店街を紹介する活動を始めています。今日は、「とみや呉服店」様と「スーパーもりたや」様にお邪魔して、インタビューや動画・写真撮影に応じていただきました。取材した内容をTEFCASサイクルにのせて試行錯誤し、より良いものを製作し、可能であれば商店街のSNSサイトに「小学生が宣伝する商店街」として使っていただこうということが、6年生児童たちが計画した学習の流れです。

矢口渡駅の様子を撮影しているグループ

安方商店街に向かうグループ

スーパーもりたや様で取材活動開始です

本校の地域教育連絡協議会委員でもある安方商店街副会長様が取材に応じてくれました

研究授業 5年生「米の可能性を考えよう」【A 製品の開発】

![]() 5年生指導案「米の可能性を考えよう」(2023年1月25日)(PDF:503KB)

5年生指導案「米の可能性を考えよう」(2023年1月25日)(PDF:503KB)

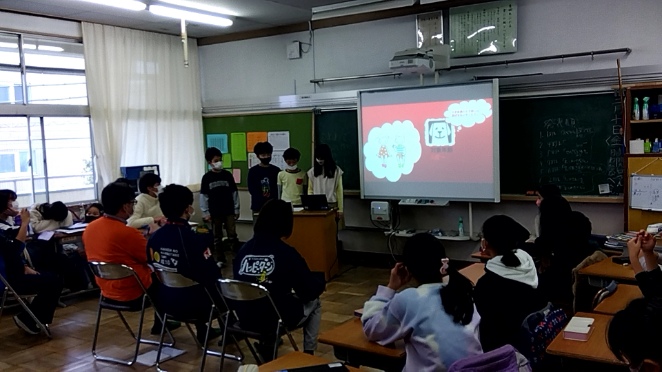

2023年1月25日(水曜)、5年生が研究授業を行いました。

今回は、出雲小学校から亀田製菓様を紹介していただき、本校最大の特色ある教育である「お米プロジェクト」の継続学習セカンドステージとして、お米を使った製品を食品はもちろん、食品に限ることなく、その可能性を広げるという意味で、子どもたちは自由に発想し、製品の開発に向けてのアイデア創作に挑みました。

ハッピーターンや柿の種で有名な亀田製菓様も、会社の新方針で、お菓子製造にとらわれることなく、米を使った何らかの新分野開拓を目指していることもあり、そのような自由な発想のできる人材も求めていらしゃる。企業と学校双方の目標が一致しています。

加えて、「大田の未来つくり」ということから、「大田区に関わる人々が喜んで購入してくれる製品」というコンセプトで、子どもたちが考えていくというしぼり込み、ターゲット設定もしてみました。例をあげれば、羽田空港に来る外国人のお客様を対象にして、日本の文化も感じてもらえるような物を作っていくというような内容です。

学習指導案をアップロードしてありますので、どうぞ参考にしてください。

たくさんある大田区の特徴の中から、自分たちの製品にあったことを決めていく

個人の探究学習ではなく、明確に相手意識のあるコンセプト学習が特徴

グループみんなの意見をすり合わせながら、試行錯誤していく

授業後は教員の検討会で授業の評価と改善点を探り出す

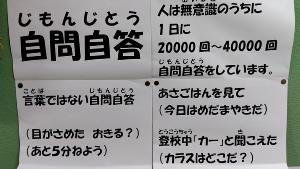

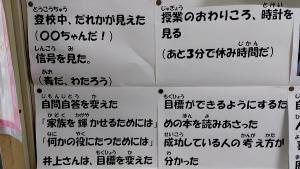

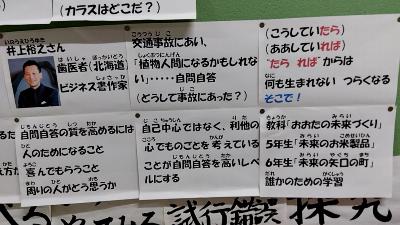

自問自答の習慣と教科「おおたの未来づくり」との関連(2023年1月23日全校朝会)

始業式の日に「自問自答しよう」という合い言葉をお伝えしましたが、今日も自問自答シリーズを話します。

皆さんはじつは無意識のうちに、なんと1日に20000回から40000回も自問自答をしているのです。なんともすごい回数です。どのようにしているかというと、言葉ではない自問自答、今日も朝、みんなやっていると思いますよ。

朝目がさめて起きた。時計見た。(あと5分寝よう)という答えを出した。そんな人いませんか。私、最近朝4時に起きているのです。さすがに早いからね、今日も(あと10分寝よう)と思って寝ちゃいました。自問自答です、これも。

次、朝ご飯を見た。見た瞬間に(あ、今日は目玉焼きだ)と答えを出す。これも自問自答です。

次は学校に来るときに、私が心の中で動いたことです。駅から学校に向かって歩いていいると、「カー」と空から聞こえてきた。(カラスはどこだ?)と自問して、(あ、あそこにいた)と自答していました。

はい次、よくこういうのありませんか。皆さんが登校しているときに、遠くに誰かが見えた。「あ、〇〇ちゃんだ」と手を振っている。誰かが見えた、誰だろうと知らない間に自問しています。「〇〇ちゃんだ」と答えが出ています。自問自答です。

信号が目に入りました。べつに問いかけてはおりませんが、(青だ、渡ろう)と答えが出ています。これも自問自答です。

このように私たちは生きているうちに、知らないうちに自問自答をくりかえしています。授業中、終りごろになると、なにげなく時計に目が行ってしまう。(あと3分で休み時間だな)と答えが出る。これも知らないうちに自問自答をしていることになります。よくありますよね、こういうことって。

そんなことで、自問自答は知らない間にたくさんしているのです。そして悪い自問自答と、良い自問自答があるのです。良い自問自答の例を紹介します。井上裕之さんという北海道で歯医者をしながら、ビジネス書作家をしている人がいます。この方があるとき、ものすごい大きな事故にあって重傷をおってしまい、お医者さんから「植物人間になってしまうかもしれない」と言われたことがあるそうです。この時、井上さんは、はじめは次のような自問自答をしていたそうです。「どうして事故にあってしまったのだろう」「あの時、もしこうしていたら事故にあわなかった」とか、「もしああしていれば、こんなにならなかった」など、「たら、れば」の自問自答をしていたそうです。しかし、これはマイナスです。皆さん、「たられば」ってよくないと覚えておいてくださいね。「~~していたら」「~~していれば」ということを考えていても、取り返しがつかない。何も変わりません。ですから、前向きに進んでいくことが大事なのです。「たられば」からは何も生まれません。「たられば」と考えているとつらくなるだけです。後悔ばかりします。よ~く覚えておいてくださいよ、本当に大事なことです。

そこで、どうしたらよいかというと、井上裕之さんは、自問自答の中身を変えたのです。「こんなふうになってしまったけれども、家族を輝かせるためにはどうしたらよいだろうか」という問いを起こす。また、「自分がこういう状態だけれども、何かの役に立つためにはどうしたらよいか」というふうに問いを変えた。井上さんはこうして「誰かのために」と考えることで、目標も変えました。そして目標ができるようにするための本を読みあさったそうです。本を読んでいると、成功している人の考え方が分かってきたそうです。ああこうすればよいのかということが分かってきたそうです。こうなってくると人間とは不思議なもので、どんどん元気になって、回復力も上がっていくのです。井上さんは、植物人間になってしまうかもしれないというところから、普通に回復して立ち直りました。今は元気に活躍しています。

井上さんはこうした経験から、次のような言葉を教えてくれています。

自問自答の質を高めていくために意識するとよいことがある。人のためになることを考えよう、人に喜んでもらうことを考えよう、周りの人がどう思っているのかということもしっかり考えていこう、このことが自問自答にはとても大事なんだということに気がついたそうです。

私たちは知らないうちに、無意識のうちに、1日に20000回から40000回も自問自答しているのです。意識して、人のためにと考えると、自問自答のレベルが上がっていきます。自己中心、じこちゅうってよく言われますよね。じこちゅうっていやな人ですよね。自己中心ではなくて、「利他」、人のために利他の心で物事考えていくことが、自問自答を高いレベルにしていくことにつながります。人のために何ができるか、すごく高いレベルです。

さて、矢口小の我々は、教科「おおたの未来づくり」に取り組んでいます。この3学期、5年生は、あのハッピーターンを作っている亀田製菓さんといっしょになって、「未来のお米製品」を考えるという、夢のような学習をしています。6年生は、商店街の会長さんのお話を聞いたうえで、「未来の矢口の町」とは何かを考え、そして商店街の役に立つためにはどうしたらよいかということを学習し始めました。つまり、誰かのために学習をしているということになります。今、ずっと話してきた通り、誰かのためになるには、自分はどうしたらよいだろうかと問いかけ、答えを出していく。この学習行動が極めて高いレベルに自分をもっていくことができるということをお伝えします。

6年生・地域創生へ「つなぐ 広げる 未来の矢口」(1月16日~17日)

商店街の会長さん方に、商店街の状況や悩みを聞く

3つのプロジェクトに分かれて取組スタート

6年生が地域創生の学習に入りました。この教科「おおたの未来づくり」は5~6年生で「製品開発」「地域創生」をコンセプトにしてSTEAM教育を基にした試行錯誤のサイクルを回し、未来に役立つイノベーション感覚を育成することをねらっています。

16日は地元の矢口渡商店街会長様と安方商店街会長様、副会長様にきていただき、次の話をしていただきました。

「今日は、商店街の現状と悩みなどを話します。商店街の店の中には、年をとっているお店の人もいます。そして、コロナで長い間、イベントができていません。夏休みの商店街の盆踊りでは、以前は矢口小学校の子どもたちが「矢口ソーラン」をたくさんの人数で踊ってくれて、盛大に盆踊りができていました。そのほか、いろいろなイベントができず、人が集まりにくくなったということが大きな悩みです。6年生の皆さんに、何かいいアイデアがあったら教えてください。」

「安方商店街は矢口渡商店街にくらべれば小さい商店街です。やはりコロナで動きが取れないということが大きな悩みです。またイベントができないこと、イベントをしても、そうしたことがお客様に伝わらないということもあります。ぜひ皆さんの意見を聞かせていただいて、商店街を盛り上げていきたいと思います。」

こうした話を受けて、6年生として何ができるのか、アイデア出しを行いました。出てきたのが、宣伝ポスター、駅の広告作り、商店街マップ、商店街図鑑、行事、職業体験、紹介動画、クイズラリー、スタンプラリー、お手伝い、キャラクター作り 等々。

17日は、前日のアイデアを担任が整理し、3つのプロジェクトを立ち上げ、メンバー決めを行いました。

「矢口渡商店街プロジェクト」「安方商店街プロジェクト」各商店街の宣伝をすることで商店街創成を図る。

「企画デザインプロジェクト」矢口地域のキャラクター考案その他を行い、グッズ化することで、商店街を盛り上げていく。

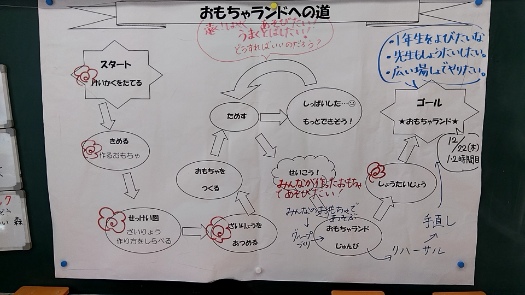

2年生 生活科「おもちゃランド」で教科「おおたの未来づくり」の素地育成(2022年12月22日)

2年生は1年生に楽しんでもらうことをゴールにして、生活科「おもちゃランド」に取り組んできました。これは5,6年生の教科「おおたの未来づくり」に向けた資質・能力育成の素地作りになります。どの学校でも取り組んでいる学習内容ですが、その一般的な学習の中で指導者が意図的に素地を育てていけばよいのです。

指導者は、学習の見通しとして「おもちゃランドへの道」を示しました。

矢口小思考サイクルC-TEFCUSの流れに沿って解説しておきます。

S(サクセス 成功イメージ)学習した結果、すごく楽しいことが待っていることをイメージする。

C(キャッチ)自分たちに作ることができそうなおもちゃには、どんなものがあるのか情報をキャッチして課題設定する。

T(トライオール 全試行)できることをとにかくやってみる。情報集め、材料集め、試作、試行といったこと。

E(イベント 出来事)トライした結果、出来事が生じる。失敗、成功。

F(フィードバック 学ぶ)出来事から学ぶ。みんなの意見を聞いたり、新しい情報を探したりして思考を深める。

C(チェック 確認、見直し)改良点は何なのかを確かめる。

A(アジャスト 調整、修正)改良に向けて試行錯誤してみる。

S(サクセス 成功)納得のいくおもちゃを作ることができた。

その後、おもちゃランドのイベント開催に向けて、1年生を招待するためのTEFCASサイクルに入っていきます。たとえば、「手直し」「リハーサル」という流れは、1年生が「楽しかった!」と喜んでいる姿をイメージするところから思考がスタートします。(成功イメージ)

この「おもちゃランド」の後で、ふりかえりをした時に、2年生の子どもたちが何を書くかで、個々の学びの実態が分かります。

あとは写真で学習の様子をご覧ください。

飛行機ができるだけ遠くまで飛ぶように改良に次ぐ改良を加える

友達の意見も聞きながら工夫する

がんばって作ったおもちゃで1年生に楽しんでほしいという思いが大切

ねばり強く改良を続ける気持ちの育成も「おおたの未来づくり」の素地となる

1年生に遊び方をていねいに教える2年生

こちら「てこの原理」をいかしたおもちゃ、レベル高し!

めいろゲームだよ、ゴールまで行けるかな

こちらはネコ型人形を飛ばして落ちた場所が何点かというアイデアおもちゃです

3年生 教科「おおたの未来づくり」で取り組む「地域創生」についての一事例(2022年12月15日)

今年度、矢口小学校は「矢口文化芸術展」という展覧会的行事を11月に行いました。その反響が伝わってきましたので紹介します。

3年生は、社会で取り組む地域の様子(商店街)を調べる学習と、図工科、総合的な学習の時間を合科にするカリキュラムマネジメントをして、最終的には商店街の各店舗を「ドールハウス」にする“ものづくり”を行いました。はじめに、商店街の様子を歩いて見学しました。次に児童一人一人が商店街にあるひとつの店舗を担当し、その様子をドールハウスにするというゴールを目指して学習を行いました。保護者の皆様にもご協力をあおぎ、児童が担当する店舗にいっしょに行っていただき、店舗内外の様子を細かく見せてもらいました。

お店の方にインタビューをさせていただけた児童も数多くいて、そのことだけでも児童と商店街とのかかわりが、とても深まったと感じられます。かかわりが深まれば当然、比例するように児童の商店街への愛情も深まり、その結果として商店街がにぎやかになることが「地域創生」につながっていくでしょう。つまりこの3年生での学習が、6年生での「地域創生」をテーマにした教科「おおたの未来づくり」で学ぶための資質・能力を育成することにつながる「素地づくり」になっているのです。

教科「おおたの未来づくり」では、学習連携してくださった地域の方々、企業の方々からフォードバックをいただくことも大切な要素になっています。そこで、3年生が商店街の皆様からいただいた感想の言葉を紹介します。

まるちゃん食堂に飾られた児童の作品

お店のレジ付近に飾られています

「Yちゃん、Mちゃん、Sちゃん、まるちゃん食堂を作ってくれてありがとう!どれも可愛らしくて素敵で感動しました。とーってもうれしかったです。これからもみんなに愛されるまるちゃん食堂を目指してがんばります!応援してね。」(まるちゃん食堂 様)

まるちゃん食堂様は、児童が贈呈したドールハウスを写真のようにショーケースに入れて、店舗に飾ってくださいました。こんなにも喜んでいただけたことは、児童にとって一生の心の宝になるに違いありません。そして、こうした小学校との連携で、まるちゃん食堂様のファンが増えれば、学校としても「地域創生」につながったという意味で、とても喜ばしいことです。

そのほかにも多くの反響をいただけました。

「大変なドールハウスを作っていただき、ありがとうございます。スマホで写真を撮り、両親にも見せて、大変喜んでいました。」(Y青果店 様)

「これからも学校の大切さ、楽しさを発信してください。ドールハウスありがとうございました。」(I和菓子店 様)

「小学校と商店街のつながりがあるのは、お互いにとってすごく良いことで嬉しいです!!何より、うちのお店を選んでくれて、作品をつくってくれた子がいて、本当に嬉しかったです!!見ているだけでも楽しかったです!!」(L美容店 様)

「この度は、ご招待頂きましてありがとうございました。久しぶりに小学生の作品を見せて頂き、子供たちの素晴らしい可能性、発想力、想像力に感動致しました。ドールハウスはもうとてもカワイイ!!涙が出ちゃうくらい嬉しかったです!!ありがとうございました!!」(L美容店 様)

「子供たちは限られた時間にもかかわらず、各お店の特徴を捉えており、感動致しました。ありがとうございます。」(A化粧品店 様)

「みなさんがそれぞれのお店のことを想いながら、一所懸命つくったのが伝わってきて、とても感動しました!唯一、うちの店を選んでくれたNさん、とてもかわいく上手に作ってくれてありがとう。本当に嬉しいです。(カフェT 様)

とてもすてきな作品にしてくれてありがとうございます。細かいところまで再現されていて驚きました。本当にうれしかったです。どうもありがとう。」

「3年生のみなさま、とても素晴らしい作品展でした。矢口小商店街、それぞれのお店の特徴をとらえて、細かな所までかわいらしく作られていて感心いたしました。ニコニコ笑顔で見学させていただきました。ありがとうございます。」(ヘアーサロン・S 様)

3年生「繭からの製糸」…教科「おおたの未来づくり」の素地を育てる(2022年12月13日)

教室は製糸工場に変身しています

くるくる回して糸をつむぐ作業

たいへんだけどなんだか楽しい

立ってやった方がはやくできるかな

3年生はカイコの「養蚕」から「製糸」までの過程を体験的に学習しています。今日は「繭から生糸を引き取る」という学習をしました。通説によると、一つの繭からは1000メートルの生糸が取れるということなので、糸巻をした回数を数えながら、本当に1000メートルになるのかを記録していきました。手作業で行っているため、授業時間内ではさすがに終わらなかったようです。

教科「おおたの未来づくり」で育成を目指す創造的な資質・能力の素地から考えると、この時間のかかる作業を通して、「もっと早く巻き取る方法はないだろうか」と自問し、その解決策を考え、試行錯誤してみるという学習過程が入ってくると良いのでしょう。

(思考力・判断力・表現力等の素地)

・問題を発見し、解決策を考え、実行することを繰り返して、問題解決を図る力を身に付ける。

糸巻ですから、「何かクルクルと回転させる方法はないだろうか」と考える子が出てくるようになれば、本校の目指す「地域財に出会い、疑問やひらめきをもてる子」や「ワクワクする気持ちで湯中に学び続ける子」の育成にもつながります。

担任の計画では、この糸巻取りによってできあがったシルクの巻き取り束を土台にして、子どもたち一人一人のアイデアをいかした飾りつけをするようです。

団体教育連携「5年生・六郷工科高校見学」(2022年10月28日)

教科「おおたの未来づくり」の創設に向けて研究している各校が取り組む内容の一つに、企業様や各種団体様との教育連携を太くしていくことがあります。今回、5年生が東京都立六郷工科高等学校を見学させていただいたことも、おおたの未来づくりに大きく関わることだと本校はとらえています。校長の福田先生もまた、おおたの未来づくりの取組内容を検討している委員の一人です。

六郷工科高校は未来社会を支える職業人を育成している学校で、その校内には、最先端工業技術を身につけるために、実際に使うことのできる機械が大量にあります。本校の4年生が9月から取り組んでいる「矢口小紋」を作るために、レーザーカッターを活用しようとしているのですが、その類の機械ならば、六郷工科高校にはいくらでもあるという設備には極めて恵まれた学校です。そうした専門的な機械を生徒さんたちが使えるように指導をしている先生方もまた、その道のスペシャリスト集団なのです。これからも、様々なことを相談させていただきながら、本校の学習カリキュラムを創設していきます。

矢口小はとにかく、どこでも歩いて行きます!

やっと六郷工科高校に着きました。玄関にはネプタが飾られていました。

はじめに副校長先生から説明を受け、学びのモチベーションが高まりました。

さあ、見学です。こちらは電気抵抗を学ぶ機械です。小学生は電気抵抗という言葉も初めて聞くかな

オートモビル科(自動車整備)では、歓迎の画面表示をしてくださいました。

エンジンのしくみを教えてもらいました。エンジンオイルについても説明を受けました。

ジャッキアップされた自動車の下を見ました。なかなか見ることのない部分なので、貴重な経験でした。

旋盤加工も目の前で見せていただきました。プロを目指す学生の技術はすごく高いレベルだと納得しました。

火花をちらして金属加工している場面を児童も真剣に見学しました。

自動で旋盤加工やデザイン加工をしてくれる大型機械もありました。これもめったに見ることのできない専門的な機械です。

研究授業 3年理科「電気の通り道」(2022年10月26日)

教科「おおたの未来づくり」は5,6年生の独自教科として創設することを目指しています。では、1年生から4年生はどうするのかという疑問が当然生まれるでしょう。簡単に言うと、「おおたの未来づくり」の学習が充実したものになるように、1年生から4年生の全学習活動の中で、計画的に創造的な資質・能力の「素地」を育成することが目標となります。今回の3年生理科では、次の素地育成をポイントとしました。

【思考力・判断力・表現力】

地域の企業・団体の協力の下、町工場の廃材等を使って、電気の回路について学んだことを生かした、おもちゃづくりに取り組むことを通して、問題を発見し、解決策を考え、実行することを繰り返して、問題解決を図る力を身に付ける。

研究授業では、豆電球を使ったおもちゃを作るために、1組が「設計図作成」、2組が「作品つくりの中間修正」、3組が「完成したおもちゃの交流会」と、3学級が授業進度を変えて授業を行い、それぞれの段階での授業検討を行いました。

今回の指導案の内容が、今のところ大田区各校で取り組む際の、汎用性の高い内容となっていますので、公開します。ただ、今後の研究でさらに改善をしていくことになりますので、数か月後には古い指導案内容となる可能性が高いです。

電気の回路を意識してものづくりします

豆電球がつくためのスイッチにも創意工夫します

くりらぼ多摩川のスクラップ(廃材)を利用している子もいます

作っては直す探究(イノベーション)の中に、高学年に向けての素地が育ちます

3年生理科「くりらぼ多摩川」のワークショップ(2022年10月12、14日)

大田区の町工場やくりらぼ多摩川のことを紹介

職人さんの「なかままわし」で作ったフライパン

10月12日(水曜)に3年1組、3年2組。10月14日(金曜)に3年3組の子供たちが、矢口小学校から歩いて15分のところにある「くりらぼ多摩川」所属の作家さんに来ていただき、スクラップ(工場の廃材)を再利用するワークショップ授業を受けました。

1時間目は、大田区の工場やオープンファクトリーという取組、くりらぼ多摩川の紹介をするプレゼンテーションを聞きました。地元にこのような施設があり、誰でも活用することができることを、ほとんどの子供たちは初めて知りました。

2時間目は、持ってきていただいた、たくさんのスクラップ(廃材)に直に触れ、手触りや重さ、形、しくみなど、素材との出会いを楽しむ時間となりました。

3年生は現在、理科で電気の学習をしています。学習のまとめとして、くりらぼ多摩川にあるスクラップを利用しながら、電気を使ったおもちゃ作りをするというまとめ学習を行います。ここで「おおたの未来づくり」で目指す、イノベーション感覚を育むための、3年生段階の素養育成について、教員は研究をしています。子供たちのモチベーションはかなり高いようで、きっと創意工夫をしながらものづくりをする楽しさを感じてくれることでしょう。

また今回、くりらぼ多摩川を知ったことで、「そんなに近くにあるんなら、行ってみよう。」と語っていた子供も少なくないようです。3年生の保護者の皆さんは、くりらぼ多摩川のサイトを見ながら、参加できる行事があれば、ぜひお子様を連れて行ってくださるとありがたいです。

11月26日(土曜)には、「オープンファクトリー2022」が10時から16時の時間帯で予定されています。くわしい情報が入りましたら、本校サイトでも紹介していきます。午前中は、矢口文化芸術展で児童アートを鑑賞し、午後は「オープンファクトリー」に参加して、町工場の技術の素晴らしさを体験するという、学びの1日を計画してみてはいかがでしょうか。

たくさんのスクラップを見たりさわったりする子供たち

スクラップを再利用して作ったアクセサリー

4年生研究授業「わたしたちが発信します ~地域にひろげよう矢口小紋~」(2022年9月28日)

![]() 指導案「わたしたちが発信します ~地域にひろげよう矢口小紋~」(PDF:1,268KB)

指導案「わたしたちが発信します ~地域にひろげよう矢口小紋~」(PDF:1,268KB)

9月28日(水曜)に4年2組の学習の様子を、研究授業として教員全員で参観しました。

今回、ゲストティーチャーとして、安方商店街の会長さん、副会長さんのお二人に参加していただき、8グループのプレゼンテーションすべてに助言をしていただきました。その助言の中でも、「矢口小紋を作るのはよいが、制作者の名前、たとえば矢口小学校4年生とかを入れた方がよい。名前を入れるということは、この作品に責任をもつという意味にもなる。」という言葉をいただき、子供たちだけでなく、参観していた教員も、なるほどその通りだと、思いを深めることができました。この新教科「おおたの未来づくり」とは、まさに今回の商店街会長さん、副会長さんから投げかけていただいた助言により、自分たちの取組をイノベーションしていくことが最大の目標となっています。この日の学習をきっかけにして、4年生はさらに改良を重ねて、「矢口小紋」で作った手ぬぐい、のぼり、座布団カバー、うちわ、コースター、ステッカー、のれん、ポスターなどを作り上げ、これらの作品で商店街の店先に飾っていただくなど、街をにぎやかに盛り上げていく作戦を立てています。

さて、この日の授業の講師として、社団法人まなびコミュニケーション協会代表の内山雅人先生に来ていただきました。主に「探究学習」について講話していただきました。まず、日本の教育が探究学習という方向に舵を切った背景には、2011年の東日本大震災があり、原発の問題も起こって壊滅的な状況になった福島県に、OECDが真っ先に教育支援を行い、それによって福島県の高校生たちが、愛する福島の復興に向けて、自分たちに何ができるのかを「探求していった学びの力」が、さらに世界を動かしたという事実があるということです。経験したことのない大きな問題に対して、逃げずに挑戦していく人間性というものが、そこにはあります。まさに新学習指導要領の中に盛り込まれた「学びへ向かう人間性」そのものが、日本の子供たちには備わっていたということです。その力を直接指導する教員が引き出せるかどうか。このことが「新教科・おおたの未来づくり」にも求められていることです。

もう一点、私たち教員が、心に刻んでおきたい講話内容があります。探究学習における教員の果たす役割の段階です。

(第1段階)インストラクター(教示する役割)

教師のもつ知識や技能を伝達して、漢字が書けるようにするとか、計算ができるようにするといった、結果を出すことが目的の段階。ここには子供の自活性を引き出すための様子がふくらみにくい。

(第2段階)ファシリテーター(促進する役割)

ある目標(めあて)に向かって、子供たちに寄り添うように立ち位置を保ち、ナビゲートしていく教員の段階。子供たちが学習問題を解決するために、サポートするような立場。教員が結果を示すのではなく、子供たちが自発的に学んでいけるように促す役割。

(第3段階)ジェネレーター(生成する役割)

子供たちと教師が共に同じ方向を向き、共に学びながら価値を創造していく。今回の4年生の学習に当てはめれば、自分たちの考えた矢口小紋によって、街の商店街をにぎやかにしていこうという未来の姿(価値)に向かって、創意工夫しながら創りあげていく。

(第4段階)メンター(場づくりする役割)

簡単に言えば、教師が何もしなくても、すでに子供たちが完全に主体的に学び、行動していける段階。教師もその集団の一人として、子供たちが夢中になって学べる場(課題、教材、話題、ネットワークなど)を提供してあげればよい段階。つまり探究学習する楽しさが子供たちの血肉になっており、勝手に学びだしているような姿。学びとはこう在りたいですね。

児童がプレゼンテーションをしている場面

授業後の教員の研究協議会の様子

発想をひろげたり、まとめたりする方法(9月12日)

体験学習した記憶を整理したマインドマップ

子供たちに板書をまねしてかかせていくと、そのうち自分だけでもけるようになります

校長は、午前中にブロック校長会があり学校にいなかったのですが、昼過ぎに学校に戻って、担任たちの今週の授業計画を確認すると、これは校長が入れば担任も子供たちも一気に伸ばせると判断した授業計画を目にし、すぐ行動、5時間目に4年1組に授業の応援に行きました。

そして、授業の途中から、「私に授業を手伝わせて。」と割り込み、子供たちや担任の思いをファシリテーションしながら、意見を引き出していったのが黒板の写真です。

最低限の説明をしながら、

「これをこう考えると、天才の脳になるんだよ。」

と輝ける未来を感じさせ、「むずかしいなぁ。」とつぶやく子がいれば、

「その難しいというつぶやきが心の動きだから、なにか意味があるんだよ。」

と意見として生かし、しまいには私が何もしなくても、子供たちの意見が止まらない状態。あとは担任に任せれば、さらに深く考えていけそうなところまで行けました。

こんなに楽しく考えられるなら、もっと考えてみたいという子供たちの要望を受けて、黒板のマインドマップを消さずに、明日の朝一番で続きを考えてみようとなりました。

今回の使い方は、先週行ってきた江戸小紋の体験学習について、思い出して記憶をまとめる形のかきかたになっています。発想をひろげる方法は、自分自身への問いかけの仕方を変えます。「使い方は?」「誰に対して?」「どんな模様に?」「伝え方は?」と、自問自答する質問力というものを鍛えていく必要があります。

マインドマップは「発想の足場」という働きをします。家を建てる時には、足場を組みますね。マインドマップの特色である「ブランチ(枝)」が、この足場の役目をします。ですから、組み立てていく思考が自然と整理される働きをもちます。

4年生総合 地域にひろげよう矢口小紋のスタート(2022年9月8日)

これから東京染小紋の体験学習です

型塗りを体験している様子です

染料を作るところを見学しています

まるで民家のような東京染ものがたり博物館です

教科「おおたの未来づくり」の開発に向けて、4年生の取組が始まりました。とはいえ、正式には「おおたの未来づくり」という教科は、5~6年生の教科となる予定なので、4年生としては、カリキュラムマネジメントをして、国語・社会・総合的な学習の時間を教科横断させる学習を計画しました。

国語「世界にほこる和紙 ~伝統文化のよさを伝えよう~」

社会「新宿区でさかんな東京そめ小もん」

総合「わたしたちが発信します ~地域にひろげよう矢口小もん~」

学習のスタートとして、西早稲田にある「東京染ものがたり博物館」に出掛け、染小紋の体験学習を行いました。

(見学のめあて)

(1)古くから伝わる技を生かして作られた東京染小紋に関心をもち、どのような染め物なのかを知る。

(2)東京染小紋がどのような場所で、どのような材料で作られているかを体験する。

(3)今の新宿の町は、東京染小紋をどのように生かしているかを知る。

(4)東京染小紋のこれからを願う職人さんたちの取組や思いを知る。

4年生の子供たちは、すでに予習もしており、たくさんの質問もしていました。

今後は地元の矢口の渡の町のことを考えながら、「矢口小紋」を生み出し、さらに改良を加えるイノベーションを試み、自分たちの学習成果を地域の活性化に生かしていく予定です。

4年生 かわいいイノベーション(6月10日)

学校産アンズジャム

今日の放課後、4年生が校長室にお願いがありますと来ました。何だろうと話を聞くと、次のように語りました。

「私たちは学校で取れたアンズを加工してジャムを作りました。ただアンズを収穫しただけでなく、イノベーションしました。ぜひ食べてみてください。」

ということでした。

写真のような品物を、校長室に届けてくれたのです。

ありがとうね!

この子供たちの活動で、最も評価したいことは、小学4年生から、「イノベーションしました」という言葉が語られたという事実です。イノベーションという単語を口にする小学生など、日本国中にそうは存在しません。本校が未来ものづくり科の研究をしているからこそ発せられた言葉です。

イノベーションを子供たちの心に意識化できるだけでも、大きな成果だと思います。なぜなら、イノベーションということは、新時代をより良く生きるためのキーワードだからです。

校長の私自身、教育指導方法のイノベーションにつぐイノベーションをしてきた経験をもっています。校長個人の信念は、前年と同じことは絶対にしないと自分に言い聞かせて、次々と新しい教育方法を開拓しつづけてきました。ですから、子供たち、そして指導する教員たちのの開拓努力は、敏感に察知することができると自負しています。

未来ものづくり科。新しいことに挑戦するのは楽しくて愉しくてたまらない。そんな学校にしませんか。

皆様のご協力をお待ちしています。

(仮称)未来ものづくり科の取組 企業連携の開始(2022年6月8日)

6月8日(水曜)夕方、大田区内にテクノロジーセンターのあるエンジンオイル等のメーカー「インフィニアムジャパン株式会社」様に来校していただき、5年生の学習として授業連携をするために、校長、5年生担任が同席し、内容検討を行いました。

外資系企業のインフィニアムジャパン様にとっては、日本における社会貢献活動(CSR活動として)を進めたいという思いが強く、大田区及び大田区教育委員会の広報にあった「(仮称)未来ものづくり科」への企業協力募集に手をあげられたということです。そして、本校は「(仮称)未来ものづくり科」の研究推進校として連携することで、新しい授業のモデルを創造していくという課題に対して、共に試行錯誤していくことになったのです。言ってみれば、授業のイノベーションです。詳細はもう少し企業様と学校側の話し合いが煮詰まってから発表します。

また、もともと本校は、地元事業所である「INB(有)」様のご協力をいただき、3年生児童の地元工場見学を継続しています。

さらに、矢口水田へ稲苗を供給してくださっている「田園調布緑ロータリークラブ」様からは、稲だけでなく、矢口農園で育てられる野菜の苗も供給できるというお話もいただいています。

このように、様々な企業、事業所、組織の方々と連携を深めながら、地域社会に開かれた、新たな教育活動を模索しています。ご協力いただける方は、ぜひ矢口小学校(03-3759-9618)までご連絡ください。

2年国語・漢字指導に盛り込まれた「探究学習」(2022年6月8日)

この漢字はこの漢字と仲間だよ

この漢字たちの同じ部分はこの形だね

2年生の国語では「同じ部分をもつ漢字」の単元を学んでいます。「漢字には、同じ部分をもつものがあることを知り、部分に注意して漢字を読んだり書いたりすることができる、」という目標で、この時間の学習が行われました。この授業の中心活動であるグループで漢字カードを種類分けしていく協同作業の中で、探究学習の姿が生まれていきました。

たくさんあるカードを分けていくわけですが、「これはどの部分が同じかな」「この漢字とこの漢字は同じ部分が2つあるね」というように、試行錯誤しながら考え合っていました。こうした学習過程をどの教科でも行うことで、子ども同士で学び続ける探究集団に育ってくれると喜ばしいです。

「考えよう、地球にやさしいくらし」(4年生 総合的な学習の時間 2022年6月7日)

ひもをどのようにかけたらいいかな?

分解してゴーヤのしくみを調べました

今年度の研究の一環で、4年生が「探究学習」に取り組んでいます。

大田区の「(仮称)未来ものづくり科」の目標には、次のようにあります。

(1)ものづくりやイノベーションに必要な情報を、専門家や関係者から収集したり、創出したものを分かりやすく相手に伝えたりするための、知識及び技能を身に付けている。

(2)よりよいものを創出するための試行錯誤をしている。

(3)様々な人とコミュニケーションを取りながら、自分や他者のよさを生かし、ものづくりやイノベーションを計画・実行し、取組に対する価値や改善点等をふりかえることに主体的に取り組み、よりよい未来社会を創造しようとしている。

そこで今回、「ゴーヤの栽培活動」に関連する学習で、グループごとの探究学習に取り組みました。4年生は次のようなプロジェクトチームを作りました。

◎ゴーヤの育て方チーム

◎グリーンカーテンチーム

◎地球にやさしいくらしを探すチーム

◎ゴーヤパンフレットチーム

◎ゴーヤをおいしく食べる工夫チーム

それぞれのチームで試行錯誤をくり返しながら、学習を進めていきます。

今日の学習上にあらわれた学習のポイントをあげておきます。

(1)学習のスタ-ト時点で、児童は学習の見通しをもてている。

(2)C-TEFCASという思考サイクルを児童が意識し、定着し始めている。

C(キャッチ)課題の発見

S(サクセス)成功イメージをもつ

T(トライオール)考えうることをやってみよう

E(イベント)トライした結果起きた出来事

F(フィードバック)自問自答する。他者の意見を聴く。

C(チェック)考えたことが妥当なのか。

A(アジャスト)調整、試行錯誤

S(サクセス)ひとつの成功、または失敗してもその方法では難しいことが分かるので成功となる。

これをくり返すことで、探究が深まる。

(2)タブレット端末内にある「ムーブノート」を活用することで、児童間にフィードバックの動きが起きている。

(3)探究タイム中の児童の様子として

・児童の学ぶモチベーションが高い。

・どのように学ぶのか、見通しをもてている。

・試行錯誤することを認められているため、失敗を恐れない心が育つ。

・「もっとやりたい」という学ぶ意欲をみなぎらせている。学習することじたいが楽しい。

この上に、以下のような学びの流れも入ってくると、論理的思考力を鍛えあげることができます。

☆ 学びの流れ ☆

(1)情報収集(情報の活用能力)

(2)情報解釈(理解力)

(3)熟考(探究学習の中心点、思考力)

(4)評価(自分の学習にとって必要か、それが本当に正しいのか、判断力)

(5)情報発信(表現力、他者意識)

授業最後の児童の意見を紹介します。

「グリーンカーテンを作る計画はあまり進まなかったけれども、バルコニーで、実際にいろいろ測ったことで、ひもがどのくらい必要なのか分かった。」

「ゴーヤのことをよく知らないとパンフレットを作れないから、今日はゴーヤを分解してみました。」

「育て方を調べていて、種をそのまま植えるのではなく、水にひたしてから3つずつほど植えるとよいということが分かった。そこで、次はラップなどを用意して水にひたす準備をしてみたい。」

「おいしいゴーヤの食べ方を探るために、まずは切っただけのゴーヤを食べてみて、ものすごくまずかった。そこで、持ってきた塩をかけてみると、少しは食べられるようになった。マヨネーズの方が味が濃いから、もっとおいしくなるかもしれないと、次の計画を立てた。」

「グリーンカーテンで、どのくらい省エネになるのか調べていったけれども、インターネットだけではなかなか見つからず、図書室の本も探してみた。」

「何をどう調べたらよいか分からなかった。」 ← ここに他の児童や教員からのアドバイス(フィードバック)が入っていきます。

矢口小学校は、広い田んぼや農園をもっていることが学校最大の特色となっていますから、自然と児童の関心も農作業となります。今年度は、そこにイノベーションを仕かけていくSTEAM教育開拓の1年となっています。

インターネットでも調べてみよう

塩をかけたらどんな味になるかな

図書室でも調べてみました

課題解決に向けて、お互いにアドバイスしよう

イノベーションとは(2022年6月6日 全校朝会)

毛糸がほどけない方法

前に「指編み」を教えましたね。たくさんのお友達が校長室に来て、「指編みやりたいです」と取り組んでくれています。そこで一つ、問題が起こりました。指編みを途中で止めて、指から外してしまうと、せっかく編んだのに、バラバラと元の1本の毛糸にもどってしまう問題です。そこで、4年生のMさんが考えました。「この問題(課題)をどうしたら解決できるだろう。」と考えて、イノベーションを行ってくれました。イノベーションとは何かというと、新しい何かを生み出すこと。アイデアでもいいですし、考え方でもいい。物でもいいし、そうした何か新しいことを生み出すことをイノベーションと言います。高学年向けに話すと、新しい価値とかね。たとえば会社だったら、今までに使っていなかった新しい道具を生み出すとね。そのようなことをイノベーションと言います。Sさんがイノベーションしてくれたのが、この写真にあるような、紙で4本の指を作るという方法です。ここに毛糸を入れれば、ほどけないで続きをすることができるぞと考え、この「ほどけてしまう」という課題を、問題を解決してくれました。イノベーションしてくれました。これはとても大事なことです。

ものづくり教科書(矢口小学校編)

そして、矢口小学校には宝物が隠されているのです。このような「ものづくり科」の教科書なのです。ほらここに、大田区立矢口小学校と書いてあるでしょう。矢口小学校の先輩たちが作った、ものづくりの教科書があるのです。開いて中を見てみると、「オリジナルうちわを作ろう」とか、「綿で作ってみよう」とか、「使える箸を作って、うどんを食べてみよう」など、楽しそうな内容なのです。そこで、私もこの教科書を使って、何かやってみようと思いまして、「ゴムを使ったおもちゃを作ってみよう」というページ、これをやってみました。「ゴムで飛ばす飛行機を作ってみよう」というページを見まして、その通りにやってみました。

ひこうきをつくろう

つくったらあそぼう

校長室前掲示板

この教科書はとても親切に書いてあって、材料はどんなものが必要ですかということも書いてあります。割り箸、ビニールテープ、工作用紙、ボンド、ゴム、ハンガーなど、このような材料が必要ですと書いてあります。そして、設計図もしっかりかきましょうとも書いてあります。ここに書いてあるように、材料も用紙して、「割り箸飛行機」を作ってみました。ハンガーが何に必要かというと発射台になるのです。けっこうかっこよい感じでしょう。ハンガーで作ってある発射台のゴムを引っ張って、飛ばす準備をします。そして飛ばしてみます。(飛行機が飛ぶ)

このようなものを作ってみませんかという、宝物の教科書が矢口小学校にはありますよ。図書室にお願いをして、みんなが見ることができるように置いておきます。ぜひ手に取って、へえ、こういうものが作れるのかとのぞいてみてください。また、今年、ここに書いていないことを皆さんが取り組む中で、課題を発見し、それを解決し、イノベーションしていきますと、皆さんの取り組んだことが、大田区中の60校の小学校のお手本となります。いっしょに頑張っていきましょう。

【5年生】いよいよ始まったお米プロジェクト(2022年4月21日)

学級ごとに田起こししています

スコップを深く入れるために、全体重をかけてみる

矢口小学校最大の特色である5年生の「お米プロジェクト学習」が始まりました。

写真のようにどう考えても日本の小学校では最大級の水田が、矢口小学校には2面あります。

子どもたちは、ここでお米を育てながら、米作りにまつわる様々な課題を発見し、どう解決していったらよいか自分で調べ、より美味しくて、より多くの収穫を得るための実体験学習活動を1年間行います。

昨年度は、この取組を大田区教育研究会の研究論文として発表しました。

今年度は、さらに大きな研究成果を発表したいと思っています。

お米の収穫後には、大量の「ワラ」がものづくりの材料として残ります。このワラを使ってのものづくりをすることが、とても大事だと思います。

国語の学習で「わらぐつの中の神様」という教材がありますが、子どもたちの中で一人でもよいから、「わらぐつを作ってみたい」と課題設定してくれたら、すごいことになりそうです。

どこかにわらぐつを作ることのできる方はいないでしょうか。

昨年に作ったしめ縄

ワラでいろいろなものが作れるはずです

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ