校長室ブログ(こどもの心の宝探し)2025年9月

更新日:2025年9月22日

2学期の合い言葉は「2学期を歌いあげよう♪」です。「あげる」という言葉がキーワードになります。

- 9月22日 全校朝会 大三小田んぼ復活こどもプロジェクトミッション発動

- 6年生 とうぶ移動教室 実況中継 3日目

- 6年生 とうぶ移動教室 実況中継 2日目

- 6年生 とうぶ移動教室 実況中継 1日目

- 4年生の「あいさつチャレンジ」(9月2日)

- 2学期の合言葉は「2学期を歌いあげよう♪」です(9月1日)

9月22日 全校朝会 大三小田んぼ復活こどもプロジェクトミッション発動

気温が下がり 久々に全校で校庭に集まる

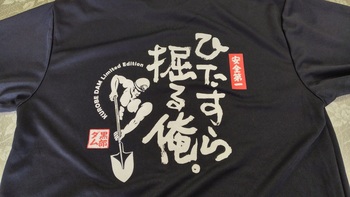

全校朝会の話に合わせて校長が着用したTシャツです(黒部ダムで購入)

【6年生のあいさつ】

先週は6年生のとうぶ移動教室がありました。移動教室では、土器づくりやリンゴ狩りなど、ふだん体験できないことをしました。みんなで協力して、キャンプファイヤーや飯盒炊さんをしました。校長先生がお話ししていた、自らを律すると書く、自律を意識して行動することができました。この学びをこれからの学校生活にもいかしていきたいです。

校長先生や先生方と朝のあいさつをします。おはようございます。

【校長の話】

先週は6年生といっしょにとうぶに行っておりましたので、皆さん、お久しぶりです。

5年生の皆さんは、先週6年生がいない分、委員会など学校全体のリーダーとして頑張ってくれました。ありがとうございました。

さて、こうして校庭で全校朝会をやるのも久しぶりですね。朝の気温が30度を超えている場合は校庭ではやめようねというようにしていました。今日は30度を割って20度台ですので、秋が迫ってきたなという感じですね。

さて、私、今、このような黒いTシャツを着ているのですが、これには意味があるのです。いよいよ大三小の農園にある田んぼで「穴掘りプロジェクト」を始めます。ですから、このTシャツの背中には「ひたすら掘る俺」と書いてあります。(後ろを向いてTシャツを見せる)

20分休みにやろうと思います。穴を掘りたい人は集合してください。あまりたくさん来ても、せまくてできませんので、せいぜい15人くらいが来てくれればよいです。無理して来なくて大丈夫です。田んぼを復活する大森第三小学校こどもプロジェクト、ミッション発動します。

☆この後、夏休みの空手道の全国選手権(組手)で団体戦日本一になった4年生女子児童を表彰した。

【代表委員からの話】

11月29日に音楽会があります。3年に1度の大きな行事です。大三小の音楽会をより盛り上げるべく、スローガンとプログラムに載せるイラストを募集します。記念すべき大三小101周年の音楽会です。大三小一丸となって音楽会を盛り上げていきましょう。10月3日まで各クラスでスローガンにする言葉を考えてください。ご協力よろしくお願いします。

【今週の目標】「きまりや交通ルールをしっかり守ろう」

6年生 とうぶ移動教室 実況中継 3日目

閉園式

体育館で食べました

最後の食事はお弁当

体験学習 土器作りグループ 粘土をひねって器を作っています

こちらの作品は焼かないといけませんから 後ほど学校に送られてきます

校長先生、できたものは一つも同じ模様はありませんね とこどもたちの感想も聞けました

体験学習 藍染めグループ 液につけている作業中

自分たちの作品 完成したらお土産にしましょう

体験学習 機織りグループの様子

体験学習 糸とりグループは糸車を回しで糸をとっています

この繭玉から糸をとります

体験学習の前に階段で待機 シャッターチャンスなので1枚撮りました

3日目の朝食

2階からの様子もどうぞ すてきな体育館です ラジオ体操をしているところです

最終日 朝の気温は20度ありません 体育館で朝会です

6年生 とうぶ移動教室 実況中継 2日目

みんながゴールした後 一人いないとひと芝居うつナイトハイク係 けっこう受けていました 今日の実況中継はここまでです

ナイトハイクスタートです 暗いため けっこう怖がっています

スタート前に古民家で少し怖い話をするナイトハイク係

ナイトハイクに向けて練習する係たち

食事の前に食事係がインタビュー 「今日のお土産は何を買いましたか?」「寒天ゼリーを買いました」 思わずみんなが拍手をした場面でした

2日目の夕食です 八宝菜は長野県の野菜を売りにしています 夕方、こちらはかなり寒いです

みんなとても熱心に取り組みました

磨きに入った人 発見 ピカピカになるまで水をつけながら磨きます

今のところ 最も削れている勾玉です さあ誰でしょう?

夢中で石削りをしている姿

縄文ミュージアムです 勾玉作りの体験学習が始まります

みんな真剣に選んでいます 誰へのお土産でしょうね

午後は大雨になりましたが、まず湯楽里館でお土産を買います

できました いただきます

全体観だとこんな感じです

みんな一生懸命作っています

飯盒炊さん 始まりました

飯盒炊さん カレーグループ打合せ

飯盒炊さん 米炊きグループ打合せ

飯盒炊さん 火のグループ打合せ

2日目の朝食

6時30分から朝会です 今日は雨が降りそうですが、屋根のある場所での活動が続くため、大丈夫です

2日目の朝、起床時刻を迎えました 空には虹がかかっています

6年生 とうぶ移動教室 実況中継 1日目

レク係の準備も良く 楽しくも落ちついて 心のひきだしに刻まれました

キャンプファイヤー 星空の下 楽しく踊るこどもたち

食事係のあいさつで、いただきます

今日の夕食です メインはハンバーグ

働く食事係

開園式

どのリンゴにしようかな

立派なリンゴです

リンゴ狩りを始めます

松井農園に着きました お弁当タイムです バス内ではお腹すいたという声も聞かれました

11時40分 浅間山の近くまで来ました

出発式 行ってきます! 大晴天ですね

4年生の「あいさつチャレンジ」(9月2日)

今日から4年生が、小さな親切あいさつタスキをかけて、朝のあいさつチャレンジに立ちます。4年生らしく、みんなで声をそろえて、笑顔で「おはようございます」とあいさつする姿は、とてもさわやかです。昨日、小さな親切運動本部副代表の小林様から教えていただいた話によると、大三小の子供たちが、とてもカラフルな「小さな親切あいさつタスキ」をかけて、朝のあいさつをしている様子が栃木県の小学校にも伝わり、その小学校の子供たちも2学期からタスキをかけてあいさつ運動に励んでいるそうです。大三小の子供たちのほんの一歩の歩みが、日本のどこかの学校を動かした。このような親切の流れが、見えないところでもよいから、しだいに広がっていくことを、小さな親切運動といいます。

2学期の合言葉は「2学期を歌いあげよう♪」です(9月1日 始業式での話)

元気100倍、大森第三小学校の皆さん、ごきげんよう。毎日暑い日が続いていますが、よい夏休みを送れましたか。今日からいよいよ2学期が始まりました。そこで、私は毎学期、合言葉を示しているので、今日はまず始めにそれを発表します。「2学期を歌いあげよう♪」です。

11月には2学期で一番大きな行事になる3年に1度の「音楽会」があります。それを意識して歌いあげようという言葉にしていることは分かると思います。ただ、それだけの合言葉ではないのです。「歌おう」とか「歌いましょう」ではなく、「歌いあげよう」という言葉を使っているところに意味を込めています。

皆さん、「あげる」ということを意識してください。「あげる」という言葉を使って、いろいろなことを考えることができます。自分たちの取り組みを「しあげる」、最後までやりとげること、大事ですよね。学級や学年、学校を「あげて」チャレンジすると団結する心が生まれます。下を向かないで、顔を「あげる」ことで、人の話を集中して聞くことができます。学んだ結果、成果を「あげる」ということにも使えます。学んだり、運動したりする前にモチベーションを「あげる」と取り組んだ結果が良くなります。スピードを「あげる」と駅伝大会で良い成績を残せるかもしれません。また、何事にも全力を「あげる」ことで、努力することの大切さを実感できるでしょう。授業の中で手を「あげる」ことを増やす勇気も出せるといいですね。みんなの頑張りで大三小の名を「あげる」ことにつながると学校に誇りをもつことができます。

このように、何かを「あげる」ということを意識する2学期でいきましょうね。

次に、明日2日(火曜)から10日(月曜)までの1週間を「エール週間」としています。エールとは応援するという意味です。2学期のスタートにあたって、大三小の先生たちは、全員で全児童を応援するような気持で見守っていこうと決めました。みなさんの「いいところ」を見つけるチャレンジをします。先生たちだけでなく、みなさんもお友達のよいところをたくさん見つけて、それを言葉で伝えられるとよいですね。子供も大人も関係なく、エールを送っていく1週間になりますので、この取組を通して、安心できる2学期のスタートにしていきましょう。

最後に今日は、「小さな親切実行章」の表彰を行います。これは1学期にみなさんが取り組んだ「あいさつチャレンジ」の中で、各学年1名を推薦してもらい、校長の私から「小さな親切運動本部」という団体に推薦状を出して話し合ってもらった結果、小さな親切実行章の表彰をしてもらえることになったのです。学校が決めたことではなく、みなさんの代表として6名のお友達が小さな親切運動本部に選ばれたのです。そこで今日は副代表の小林様に来ていただき、実行章を直接、贈っていただくことになりました。

(6名を表彰する)

さあ、みなさん、「2学期を歌いあげよう♪」の合言葉のように楽しく、みんなの力で大三小を良い学校にしていきましょう。