大三小「元気100倍田んぼ」復活への道

更新日:2025年12月23日

2025年7月から

このページは田んぼ復活までの道のりを記すために作成しました。

2025年度1学期、赴任したばかりの校長・井上は、本校の農園にある田んぼの「枠組み」を見つけました。小さいけれども、三段に分かれた「棚田」と言ってもよい設備です。2025年7月時点で、この設備には6年生が植えたサツマイモがほんの一部分しか栽培されておらず、ほぼ雑草園という状態でした。そこで校長プロジェクトとして一部の人たちに投げかけていきました。興味をもった児童にも呼びかけ、校長室で復活のための作戦会議をしたり、使わなくなった原因を予想したりしました。

7月下旬、夏休みに入ったところで、一番小さな田んぼ枠の中の土を全部掘り出す作業開始。この作業には、水泳や委員会活動などで、たまたま学校に来ていた児童も加わり、少しずつ作業を進めました。土を全部掘り出してみると、田んぼ枠の壁面や床面はヒビや穴だらけであり、数十年放置された老朽化したものということが分かりました。田んぼからは、朽ち果てたシャベルや大きな石、プランターなど、ゴミも次々と出てきて、畑のゴミ捨てとして使っていたのかと思わせる最悪の状態でした。

試しに水を入れてみれば、ひび割れたところから滝のように水が漏れてくる始末。

このような最悪の状況から、はたして「元気100倍田んぼ」として復活させられるでしょうか。

- 令和7年12月23日 いよいよか 土出しゴールが 見えてきた

- 令和7年12月15日 第3水田の土出し作業を再開しました

- 令和7年11月13日 田んぼ作りは、勝手に教科「おおたの未来づくり」遊びと言える

- 令和7年11月7日 田んぼはこどもたちの憩いの場となっている気がする

- 令和7年10月31日 第1水田の復活

- 令和7年10月30日 田んぼにはトンボがやってくる

- 令和7年10月29日 第1水田の埋め戻しに入った

- 令和7年10月28日 第2水田の復活記念日

- 令和7年10月10日 小さい第1水田、第2水田の防水がほぼ完了

- 令和7年10月9日 一番大きな第3水田の底面が出てきた

- 令和7年10月8日 大きなひび割れは修理できた

- 令和7年10月3日 第1小水田の土出し完了

- 令和7年10月2日 一気に進んでいる土出し作業

- 令和7年9月30日 小田んぼの床面が見えた

- 令和7年9月22日 大三小田んぼ復活こどもプロジェクト 穴掘りミッション発動

- 令和7年9月12日 防水の見通しがたつ

- 令和7年8月(夏休み)

令和7年12月23日 いよいよか 土出しゴールが 見えてきた

最近は3,4年生が多く参加しています

あと一歩 もう一息で 土出し完了

この12月、3,4年生がものすごいやる気を見せています。2校時終わりのチャイムが鳴ると、一目散に田んぼに集合し、一番大きな第3水田の土出し作業に猛然と取り掛かるこどもたち。1.5トンほど残っていた土を、この1週間でほぼ完全にと言ってもよい状態まで掘り出してくれました。

すべての土は、計算上では5トンの重量があったのですが、こどもの心に火をつけると信じられないパワーを発揮しますね。人力でよくこれだけの土を掘ってくれました。

完全に土を出した後、水漏れが少なくなるように、田んぼ枠の壁面の修繕にかかります。実は水漏れを完全に止めてしまうと、水質悪化につながり、田んぼとしては良くないので、じわじわと水が抜けるような仕組みにする予定です。このへんも、こどもたちの意見を活かしながら取り組もうと思います。

目標は1月中に壁面修理完了、2月になったら今度は田んぼに土を戻す作業をする予定です。

令和7年12月15日 第3水田の土出し作業を再開しました

残りの土もたくさんあるから頑張り甲斐があります

久々の更新となります。

じつは、この「元気100倍田んぼ復活プロジェクト」について、他校の児童からも応援の手紙をいただいていますので、匿名の状態で紹介します。

「校長先生、大森第三小学校ではうまくできていますか? 親から元気100倍田んぼのことを聞きました。ブログも見ました。がんばってください!」

うれしいですね。こうした心温まる応援が入るから、情報発信している面も大いにあります。

さて、先週で学校園委員会の6年生が育てていたサツマイモの収穫が終わりましたので、いよいよ残り半分となった第3水田の土出し作業を再開しました。5年生男子メンバーがほぼ中心となって労働をしております。目標としては、1月30日(金曜)に3つの田んぼすべてが復活し、春の田植えに向けて行動を始めると設定しています。

この広さなら、5キロ前後のお米を収穫できると思っています。

令和7年11月13日 田んぼ作りは、勝手に教科「おおたの未来づくり」遊びと言える

うっぴー君も田んぼ作業中

昨夜は建物が新しくなった大森西特別出張所で行われた、大森西地区青少年対策委員会の研修会に招かれ、講師として教科「おおたの未来づくり」がどのような学習なのかを1時間ほどお話させていただきました。

その中の最後に、余談として「元気100倍田んぼ復活大作戦」を紹介しました。この活動は児童にとって、休み時間中の遊びではあるけれど、教科「おおたの未来づくり」の学習過程に沿っているという話をしました。

【出会い】校長が全校朝会で「学校園にある田んぼを復活させたい。こどもミッションとして田んぼ作りをしたい人を募集する。ひたすら土を掘る作業である。やりたい人は、休み時間に田んぼ集合。」と投げかけることで、こどもたちが解決したい課題と出会う。

【コンセプト】「田んぼを復活させて米作りを行い、大三米を生産する。さらに生き物が集まる水辺としてみんなが楽しめるようにする。」

【デザイン】児童はとにかく土を掘り出し、田んぼの修繕ができたら、次は土を埋め戻すことで田んぼを蘇らせる。校長は児童がすべての土を掘り出した後、田んぼの枠組みを水漏れしないように修理する。植える稲苗は、いろいろなところに宣伝して協力者を探す。また田んぼの管理運営に力を貸してくれるボランティアも募集する。

【クリエーション】作業過程で生じる課題を解決するために試行錯誤する。掘ってみないと実態が分からないので、まずはとにかく土を掘る。

【STEAM教育の観点から】この作業はこどもたちにとって、科学的(S)でもあり、様々な技術(T)を工夫し、どうしたら復活させられるかという工学(E)を駆使し、山を作ることも芸術(A)と考え、田んぼのサイズを測ったり、土の量を計算したりする数学(M)も必要となる。

児童有志たちは、せっかくの休み時間なのに、1か月半もの間、毎日労働をしていました。この姿を見ていて、これは教科「おおたの未来づくり」遊びだなと思えたのです。労働も学習も遊び感覚だからなんだか楽しい。楽しいからもっとやりたくなる。土を掘っているといろいろな発見もあり、新しい課題も出てくる。どうしたらよいのか考えることも楽しい遊びである。

このプラス思考スパイラルに入ったこどもは、学ぶことや作業することをやめられなくなり、奇跡のようなエピソードを作ることがあります。今後も楽しみな復活劇となっていくでしょう。

令和7年11月7日 田んぼはこどもたちの憩いの場となっている気がする

第1,第2水田が復活し、こどもたちの作業はしばらくお休みとなりました。それでも休み時間になると、この田んぼにこどもたちが集まってきます。土掘りが本当に楽しかったのでしょうね。みんな「早くやりたいな」という、なんとも言えない表情で、田んぼの周りで遊んでいます。地面の下の様子が丸見えになっている場所もあるので、「あれは何だろう?」と何かに疑問をもつ子もいます。

ここにはこどもたちだけでなく、トンボも来ています。今日もオスメスで卵を産みに来たアカトンボのつがいが2ペア来ていました。こどもたちはそれを見ながら、「ヤゴが生まれるね」と心待ちにしています。

このように田んぼを復活させることで、こどもたちの自然とふれあいたい気持ちを引き出すことができるのです。このような気持ちって、本能なのかもしれませんね。

これが元気100倍田んぼの全貌です(3階から撮影)

左が第1水田、右が第2水田

メダカも放してみました

百葉箱が水面に映ります

令和7年10月31日 第1水田の復活

手前が第一水田 奥が第二水田

休み時間返上で土を掘り進んでいる児童ボランティアの仕事ぶりが素晴らしく、予定より1週間早く、第1水田の埋め戻しが終わりました。これで二つ目の田んぼ復活です。残るは写真左奥の第3水田を修繕する活動になりますが、こちらは学校園委員会でサツマイモを育てていますので、その収穫後の作業となります。

10月の終わりでちょうど小さな田んぼを復活させることができました。この田んぼは、壁面上部に水を通す管が通っていて、第1水田から第2水田へ、さらに第3水田へと水が流れる仕組みになっています。今は土を入れた体積分の水が流れ出しています。その流れの途中の土で、5年生がちょうど理科の学習をした「流れる水のはたらき」の実験を再現できる状態にあるため、数人はダム遊びを始めていますが、土堀りを1か月以上頑張ってきたこどもたちなので、そのくらいは楽しんでもよいだろうと黙認しています。

泥だらけになって帰宅している子のご家族の皆様には、ご迷惑をおかけしていますが、労働の結果の姿だと許してあげてください。

令和7年10月30日 田んぼにはトンボがやってくる

水をためると においを感じるのか トンボがやってきます

令和7年10月29日 第1水田の埋め戻しに入った

児童有志による休み時間返上での田んぼ復活作業が1か月間続いています。参加している児童は、本当によく働いています。

今日は第1水田へ土の埋め戻しをする作業を、こどもたちに任せてみました。写真左側の田んぼから掘り出した土の山を崩し、写真右側にある運搬用一輪車にのせて第1水田の近くまで運ぶ。次に、シャベルを使って、まるで焼きそばを作るときの動きように、固まっている土を小さくほぐす。石やゴミは取り除く。このような丁寧な作業をした上で、水の中に土を入れているため、「田起こし」と「代かき」を同時にしていることと同じ効果があります。もしかしたら今週中に第1水田も復活となるかもしれない。そんな勢いをこどもたちから感じています。

令和7年10月28日 第2水田の復活記念日

今日の20分休みに復活した第2水田(写真1)

次はこちらの第1水田を復活させる予定(写真2)

一番大きな第3水田の土も、有志のこどもたちが半分以上は掘り出しました(写真3)

今日は大三小元気100倍田んぼの中で、第2水田が復活した記念日となりました。(写真1)

これまでに、有志のこどもたちが休み時間返上で掘り続けた土は、推定3.5トンの量になります。重機に頼れば数日で終わる作業かもしれませんが、ここは学校です。人類がSociety2.0(第一次産業)として稲作を始めた時代には、機械などありませんから、すべて人力で開拓してきたのです。それをこの田んぼ復活プロジェクトで、こどもたちが追体験できるようにという願いを込めて、取り組んできました。水を張った第2水田の中に、掘り出した土を埋め戻す。石やゴミが入らないように気を付けながら、そして土が細かく砕かれた状態になるようにしながら田んぼ枠に入れていきましたので、「田起こし」と「代かき」の作業過程を同時に行ったことにもなります。これからしばらくの間、土が落ち着くまで置いておき、使える田んぼとして仕上げていきます。しっかり「代かき」もしたため、土による防水効果も出てきます。

こどもたちのとって魅力的なことがあります。すでにトンボのヤゴが、この田んぼの中で生きています。実は今日も、20分休みが終わって、作業していたこどもたちが教室に戻ると同時に、どこから来たのか1匹のトンボが田んぼの辺りに飛んできました。

さて、次は写真2の7第1水田に土入れしていく作業になります。第2水田の経験が生きて作業が加速するでしょうから、おそらく11月第2週のうちには復活するのではないかと予想しています。

写真3の第3水田は、学校園委員が育てているサツマイモを収穫した後で、再び作業開始となります。こちらは周囲の地面とつながっているため、なんと田んぼ枠の壁面を突き破って、植物の根が侵入している状態。壁面の修繕をするよりも、新たに四角い枠組みをしたプールライナーを張り巡らし、水中ボンドで完全固定するという方法で防水する計画を立てています。

令和7年10月10日 小さい第1水田、第2水田の防水がほぼ完了

ひび割れの修繕がほぼ完了し、確認のため満水にしているところ

最近、掘り出し作業が加速化している、穴掘り隊のこどもたち 「放課後もやらせてもらえませんか?」と質問するほど熱心に掘っています

令和7年10月9日 一番大きな第3水田の床面が出てきた

毎日、中休み、昼休みと献身的に働くこどもたち 最近は女子メンバーも加わりました

さあ もうすぐ地面が出てくるよ

出てきた床面 どんな状態なのでしょうか

ボロボロのブルーシートが出てきました 田んぼとして使っていた証拠です

壁面の様子 手作り感が伝わってくる

予想通り割れ目だらけ こんな状態をはたして直せるのでしょうか

連日のこども有志の働きにより、いよいよ最大の広さをもつ第3水田の床面がはっきり出てきました。たくさんのブルーシートも出てきましたので、田んぼとして使っていたことは明らかです。

土出し作業ですが、計算上、5トンもの土を掘り出す必要があります。それほど大変な作業なのですが、こども有志たちは、すでに3分の1の土を掘り出しました。素晴らしいパワーだと思います。

床面、壁面がかなり見えてきたので、こどもたちが教室に帰った後、高圧洗浄してみたところ、想像以上に壊れていて、「これを直せるのか?」と気持ちが萎えそうになります。

ところで、この「田んぼ復活プロジェクト」のことをいろいろな機会に語っているのですが、地域の方から「種もみを用意することを協力できるかもしれない」というありがたい情報も入ってきました。

令和7年10月8日 大きなひび割れは修理できた

角の大きなひび割れを水中ボンドで修理しました

水を入れてみて 壁面の水もれ状況を確認

今日も土出し作業を頑張るこども有志たち

連日、こどもたち有志による土出し作業は続いています。今週から女子メンバーも増えてきて、このミッションに挑むこどもたちの広がりを感じます。

小さい第一水田と第二水田は土出しが完了し、壁面、床面の水もれ防止作業に入りました。この作業はさすがに、こどもたちにやらせることはできません。修理に使っている水中ボンドや防水テープは慎重に扱わないとならないものだからです。水中ボンドは服につけば取れなくなりますし、防水テープは安易に貼っても効果がありません。大人の慎重さが必要な作業です。

10月7日には、第一水田の角の大きなひび割れを水中ボンドで完全に修理し、壁面の下半分に防水テープを貼りました。

10月8日、ここに水を入れて、水もれ状況を見る作業に入りました。壁面からけっこうな量がもれていますが、第二水田を修理した経験をいかして、水もれ防止する見通しは立っています。

ほぼ水もれ防止できたところで、今度は土を戻す作業をこども有志たちにやってもらう予定です。

令和7年10月3日 第1小水田の土出し完了

左側が第1水田 水を入れてみて水漏れ状態を確認していく

こどもたちが掘り出した土の山 1メートルを超えました

今日の作業で第1水田の土は、ほぼ掘り出すことができました。次の作業は内側から防水することなので、どのように水が漏れていくかを確認するために、満タン近く水を入れてみました。右側の第2水田よりも、壁面のひび割れが激しいため、かなり強固に防水する必要があると予想しています。来週は、いったん水抜きして乾かし、ほうきで土をはき取り、穴やひび割れを水中ボンドでふさぐ作業になります。こちらはこどもには使わせられない材料を使うため、大人の作業になります。

掘り出した土は、田んぼのとなりに積み上げています。写真のようにかなり高い築山になってきました。「田んぼ復活プロジェクト」有志のこどもたち、本当によく頑張っています。

令和7年10月2日 一気に進んでいる土出し作業

今日もやる気全開で土を掘るこどもたち

さあ、あと少しで小さい田んぼの土がなくなるぞ

先が見えると人間はますますやる気が出ます。

休み時間返上で、ひたすら土を掘ってきた有志のこどもたち。小さい第1水田は写真のようにあと1回ですべての土を出せそうなところまできました。予想通り、水漏れする壁面、床面はボロボロです。これ以上の傷をつけないように、慎重に作業をするこどもたちの姿もありました。

一方、大きな第3水田の方からも、こどもたちの声が聞こえてきました。

「校長先生、とうとう地面が見えてきました。」

こちらの土出しは、第3水田全面から見ると、まだ10%も出せていませんので、けっこう困難な作業になっています。

令和7年9月30日 小田んぼの床面が見えた

床面が見えてきた小田んぼ(第1水田)

大田んぼもかなり土出しが進む(第3水田)

9月22日の全校朝会で「全校児童の中から有志による田んぼ復活プロジェクトの穴掘りミッションを開始する」と宣言してより5営業日め、3つの枠があるうちの第1ミニ水田の床面がとうとう見えてきました。5年生男子を中心として、1~4年生も加わった土木部隊の活躍で、いよいよあと少しで土出しを完了します。次の作業は、水中ボンドで壁面の割れ目をふさぎ、その上から防水テープを何重にも張り付けていく、水漏れ修理作業となります。

同時並行して作業をしてきた大きい方の田んぼも、かなり土出しをして、田んぼの隣には写真のような築山が高さを増しています。ちょうど5年生が理科で「流れる水のはたらき」を学習していますので、この築山に水を流して、川の流れる様子を観察してはいかがでしょう。けっこうダイナミックな教材になると思いますよ。

ところで、このミッションをこどもたちに任せられるかどうか検討するために、夏休み中に校長が試行してきた第2水田(小田んぼ)には、先週から水をはっていますが、どうやらカエルの卵が発見されたという情報が入りました。職員によって別の場所に移されたようなので、今はありません。このように田んぼがあるだけで、自然に生き物のオアシスになることが期待されます。

☆こどもだけでなく、大人のボランティアも募集しています☆

令和7年9月22日 大三小田んぼ復活こどもプロジェクト 穴掘りミッション発動

全校朝会の話で使った黒部ダムのTシャツ

さっそくミッションに自主的参加するこどもたち

【全校朝会で話した内容】

さて、私、今、このような黒いTシャツを着ているのですが、これには意味があるのです。いよいよ大三小の農園にある田んぼで「穴掘りプロジェクト」を始めます。ですから、このTシャツの背中には「ひたすら掘る俺」と書いてあります。20分休みにやろうと思います。穴を掘りたい人は集合してください。あまりたくさん来ても、せまくてできませんので、せいぜい15人くらいが来てくれればよいです。無理して来なくて大丈夫です。田んぼを復活する大森第三小学校こどもプロジェクト、ミッション発動します。

令和7年9月12日 防水の見通しがたつ

令和7年9月12日 なんとか水もれを止められた こちらは第2水田

次はこの水田施設を子供たちの力で復活させたいと思っています

令和7年8月(夏休み)

田んぼの現状 かなり深刻な状況 生えているのは雑草ばかり

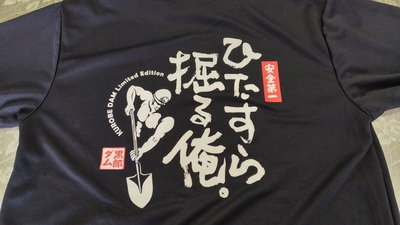

子供たちと一緒に立てた復活作戦図