令和7年度学校ブログ2学期1

更新日:2011年4月1日

令和7年度学校ブログ2学期1

11月11日(火曜) 体調管理にご留意ください

元気に遊びまわる姿か一番です!!

《体調不良者が増えています》

全国的に猛威を振るっているインフルエンザですが、今週になって萩中小学校にもその波が押し寄せて来たように感じます。先週までは、近隣学校に比べて少ない感じがしていましたが、周年行事が終わって気持ちが緩んだ分もあるのでしょうか、発熱者が増えてきています。

集団生活をしていると、予防することはなかなか難しいものですが、学校では次のことに気を付けています。

(1)正しい手洗い (2)適度な湿度を保つ (3)こまめな換気 (4)必要に応じてマスクの着用

ご家庭では、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取に心がけていただければ助かります。2学期も残り32日間、体調管理に留意して、健康に過ごしていきたいです。

11月8日(土曜) 開校70周年記念 児童集会&式典

《心を込めて 70歳をお祝いしました》

保護者の皆様、地域の皆様、学校関係の皆様、本日は萩中小学校『開校70周年記念行事』にご参観いただきありがとうございました。

今回の式典・祝賀会が実施できたのも、学校支援地域本部(スクールサポートはぎなか)の皆様、PTAの皆様のおかげです。厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

こどもたちは、学年ごとに萩中小をお祝いする出し物を考え、練習して発表しました。10年前の集会は、式典とは別の日に実施しました。今回70周年は、式典・祝賀会と同じ日の実施でした。スケジュールとしてはとても大変でしたが、お祝いする気持ちとしては、同日ということで、とても高まったように思います。

式典は、約1時間、5,6年生児童は、立派な態度で式に臨むことができました。6年生は昨年度の卒業式で厳かな式を経験済みですが、5年生はこのような式が初めてとなりました。練習段階から、気持ちの切り替えが上手で、本番でも見事に学校代表としての役割を果たしてくれました。式終了時には、立派だった姿に、会場の皆様より大きな拍手をいただきました。5,6年生の皆さん、本当によくがんばりました。

本日、こどもたちは、次の記念品を持ち帰っています。

(PTAより)〇エコバック 〇お菓子(どら焼き・バームクーヘン) 〇マフラータオル

(スクールサポートはぎなかより)〇しらはぎのしおり

(学校より)〇記念誌 〇航空写真ファイル

エコバックやマフラータオルを、学校で使用する際には、必ずご記名ください。

次の80周年の時に、今の1年生も高校生になっています。本日は、ぜひ70年の歴史が詰まった記念誌を、お子様と一緒にお読みいただければ幸いです。

改めて、萩中小学校、開校70周年、おめでとうございます。

はじめの言葉

校長先生のお話

1年生 「はぎなか はじめて みんなの校歌」

2年生 「わたしたちの町 萩中」

3年生 「萩中神輿~70周年おめでとう~」

4年生 「羽田節 70周年お祝いスペシャル」

5,6年生 「歴史ムービー~願いのバトン~」

式典での5,6年生の様子 立派でした!!

11月7日(金曜) 開校記念行事 前日

70周年記念キャラクター『ななる』

《明日の記念児童集会&記念式典 お待ちしています》

10年に一度の記念行事が明日、11月8日土曜日に開催されます。今年度は、「ステップ萩中」の替わりに『70周年記念児童集会』が行われます。各学年の出し物を改めてご紹介します。出し物の時間は、1年生から4年生は7分ずつ、5,6年生は20分となっています。

〇1年生…「はぎなか はじめて みんなの校歌」

〇2年生…「わたしたちの町 萩中」

〇3年生…「萩中神輿~70周年おめでとう~」

〇4年生…「羽田節 70周年お祝いスペシャル」

〇5,6年生…「歴史ムービー~願いのバトン~」

70周年記念児童集会は、各ご家庭1名ずつの参観となります。名札と上履きをお忘れなくお持ちください。受付時間は、8時20分から8時40分となっています。集会開始は8時45分となっています。

70周年記念式典は、教育委員会・地域・区内校長先生・区内PTA関係者・萩中小旧教職員・萩中小歴代PTA会長の皆様をお招きして、11時開式となっています。

ご多用の中とは存じますが、明日のお越しをお待ちしております。

11月6日(木曜) 授業参観

《2年2組 国語の学習より》

萩中小学校の先生方は、学期に1回、校内の先生方に向けて授業を公開しています。今日は、2年2組の田中先生が、3校時に国語の授業を公開しました。

内容は説明文です。教科書の内容を読み取って、筆者の書き方の工夫を使って、自分で作ったおもちゃについて説明文を書くという内容です。田中先生は、“先生2年目”です。1年生からの持ちあがりの学級を担任しています。持ち上がりの学級ということもありますが、とても落ち着いた雰囲気で学習が進められていました。

田中先生の説明は、端的で分かりやすく、アドバイスも的確です。こどもたちは、田中先生が用意したワークシートに、順序を表す言葉や見出しを考えて書き進めていました。田中先生の机間巡視により、迷っているこどもたちも集中を切らさず取り組んでいました。

45分間、しっかりと集中して国語の作文授業が行われていました。

説明文の工夫確認

説明がとても分かりやすい

ワークシートは4種類準備

確認プリントが黒板に掲示されています

丁寧に机間巡視

一人一人に声かけ

11月5日(水曜) 音楽朝会

保護者の皆様に向かって歌います

《記念集会まで あと4日!!》

早いもので開校70周年記念集会まで、今日を入れてあと4日となりました。各学年、最後の準備に余念がありません。10年に1回の周年行事、次の80周年を迎える児童は、現在2歳のこどもたちが萩中小学校に入学して6年生になった時になります。そう考えると、周年行事に出会えることは、とても恵まれている事だと感じます。

本日、音楽朝会の時間に、周年集会で全校合唱する『はじまりの歌』の練習が体育館で行われました。体育館の中は、壁に紅白幕が付けられ、いよいよ本番間近という様子になってきました。

『はじまりの歌』は途中で手振りが入ります。全校児童数204名というのは、少ないかもしれませんが、気持ちのこもった合唱は、観ている・聴いている者に感動を与えます。11月8日土曜日の記念集会では、保護者の皆様にも、そんな姿をお見せできることと思います。

先週から体調不良の児童が増えてきています。手洗い、うがいの徹底と、食事、睡眠をしっかりとって、万全の体調で当日を迎えてほしいと願っています。お子様の体調管理、どうぞよろしくお願いします。

式典で学校代表で歌う5,6年生をみんなで応援しました

11月4日(火曜) 高学年放課後持久走練習スタート

《体力向上&駅伝大会に向けて》

11月の学校生活がスタートしました。今週は8日土曜日に開校70周年記念集会及び式典が行われます。周年行事前、最後の1週間となりますので、集会練習や式典準備など、学校全体で忙しくなりそうです。

そんな中、本日放課後より5,6年生を対象とした『放課後持久走練習』が始まりました。目的の一番は、持久走を通して体力を向上させ、健康な体を育成することです。加えて、今年度第14回目を迎える「大田区小学生駅伝大会」に向けての選手育成も兼ねています。

持久力とは、「長時間にわたって運動を継続できる能力」を指します。日常生活の中で持久力はとても重要な力です。持久力は、心肺機能や筋肉の適応能力が向上することで高まります。その向上のためのトレーニングとして最適なものが、「持久走」「長距離走」です。今回の高学年の目標として、「持久力をつけて体力向上を図る」「駅伝大会に向けて長距離走の力を向上させる」。この2つを各自が考えて、約1か月半、放課後練習を続けていきます。

今から14年前、平成23年12月に大田区小学生駅伝大会はスタートしました。大田区の施策の1つ、体力向上に合わせた取り組みとして始まりました。第1回大会は多摩川河川敷南六郷緑地で行われました。当時はまだ半分の学校30校の参加でした。萩中小学校は第1回大会に出場しました。第2回大会は、多摩川河川敷六郷土手緑地で行われ、第3回大会から、今の大田スタジアムコースに固定されました。第7回大会は、大田スタジアム改修工事のため、つばさ総合高校グランドで開催され、第9回大会は新型コロナ感染症対策のため中止となりました。萩中小は、第6回大会と8回大会で2位という成績を収めたことがあります。年々児童数の減っている萩中小にとって、駅伝選手育成は大変なことと思いますが、ここから1か月半で、満足のいく走りができるように練習をがんばらせていきたいです。今年は、12月13日(土曜)に大田スタジアムで開催されます。

1回目の練習は、ウォーミングアップ(Jog、動的、流し)、20分Jog、クールダウンを行いました。初めての練習だったので、ウォーミングアップから「きつい!」の声が上がっていました。本日のメイン練習は20分Jogで、体育館の後ろもコースとして設定し、1周約240mのコースを各自のペースで、襷をつけながら走りました。途中少し歩いてしまう児童もいましたが、参加した児童+教員4名は、全員完走することができました。今日はとてもきつそうでしたが、1か月半後には20分Jogが楽に走れる持久力がついていることと思います。

2回目の練習は6日(木曜)の放課後に行われます。

10月31日(金曜) 4年生総合的な学習の時間より

《福祉学習『点字体験』》

福祉の学習に取り組んでいる4年生は、本日3,4校時に大田区社会福祉協議会からご紹介していただいた点字グループ「エスカルゴ」さんの方々にお越しいただき『点字』について学習しました。

4年生は、国語の教科書が改訂される前まで、説明文「手と心で読む」という単元の中で点字について学習していました。点字とは、フランスのルイ・ブライユさんが考案した、視覚に障がいのある人が指先の触覚で読み取るために、点の組み合わせで文字を表す表記体系です。

4年生は、エスカルゴの皆さんのご指導の下、点字器と点筆を使って点字を書き、凹凸から文字を読み取る体験をさせていただきました。こどもたちは、体験なので興味をもって取り組んでいましたが、視覚に障がいのある方々は、これを日常の文字・会話として使用していると考えたら、「大変なことだ」という感想をあげていました。

こどもたちは福祉教育を通して、福祉についての知識と関心を蓄えます。そして、身近に困っている人がいたら声をかけ、一歩踏み出せる力を身につけることで、明るい社会、やさしい社会につながります。こどもの頃から様々な学習、体験等を通して「種まき」をすることも福祉教育の大切な役割です。今回の体験で4年生はきっと、しっかり種がまかれたことと思います。

エスカルゴの皆さん、本当にありがとうございました。

点字について説明

点字器で点字を打ちました

10月30日(木曜) 5年生社会科の授業より

《遠洋漁業を経験していた方のお話》

5年生の社会科では「農業・水産業・工業」について学習します。現在水産業について学習している5年生は、本日1校時の社会科の授業で、担任の嶋田先生の知り合いの『遠洋漁業経験者』の方からお話を伺いました。

実際にお越しいただいたのではなく、オンラインで繋いでお話を伺いました。このオンライン授業は今では当たり前のように行われていますが、10年前では考えられない事です。学習形態は、信じられない速さで進歩しています。今回は、映像は繋がず、声でのオンラインで行われました。

さて、授業では、こどもたちが事前に考えていた質問をお伝えし、その場で回答していただく形で進められました。給料、期間、取れる魚や大きさ、場所、休み、従業員などなど、教科書には載っていないたくさんの事を教えていただきました。中でも、給料やマグロの大きさには驚きの声が上がっていました。

最後は、逆質問があり、「担任の嶋田先生はどんな先生ですか?」という内容に、盛り上がっていましたが、このような形態の授業ができるようになった事は、やはりICT教育の成果であると感じました。

オンライン授業にご協力いただき、本当にありがとうございました。

映像ではなく 声で繋がっています

教科書には載っていない事が聞けました

10月29日(水曜) 小中一貫教育の日

《近隣小中学校との交流》

大田区では、近隣小中学校でグループを作り、小中一貫教育を実施しています。萩中小は、出雲中学校区というグループで、都南小学校、中萩中小学校と4校で連携しています。年間4回の会を開催し、今年度は、4月に出雲中学校、7月に都南小学校で、授業公開・教科ごとの分科会を行いました。

今回10月29日は、萩中小学校が当番校です。本日は水曜日ですが、全学年5時間授業で授業を公開をしました。萩中小の先生方も、学校公開で保護者・地域の皆様に参観していただく時とはまた別の緊張感をもって授業を展開していました。小中一貫教育は、分科会の協議もあるので、各校できるだけ全教科を授業することになっています。ただし、萩中小は学級数が少ないので全教科は難しく、今回は音楽と道徳と家庭科の授業は行いませんでした。

小中一貫教育のねらいは、児童・生徒理解、教師同士の交流、学力向上が挙げられます。学力向上では、中学校の授業に小学校の教員が、小学校の授業に中学校の教員が参加するという形式もとっています。今回は外国語の授業で出雲中学校の英語の先生がクイズや英会話に参加する場面がありました。今年度の出雲中学校区グループのテーマは、『小中の系統性・連携を意識した学びのデザイン』となっています。

大田区では、まだ小中一貫校はありませんが、近い将来、大田区にも小中一貫校ができた時、この小中一貫教育の会の経験が生きてくることと思います。

1年1組 生活科

2年1組 生活科

2年2組 国語

3年1組 体育

4年1組 外国語

4年2組 図工

5年1組 算数

5年1組 算数

6年1組 社会

6年2組 理科

10月28日(火曜) 飼育小屋

《まるちゃん(ウサギ)の新しい家》

萩中小学校には、校庭のジャンボネット近くに飼育小屋が建っています。6年前までは、その飼育小屋でウサギとチャボを飼育していました。その後、野良猫の被害や猛暑の影響で、飼育小屋では飼えないということで、ウサギを小さなかごに入れて校舎内で飼うようになっていました。

しかし、さすがにそのかごの中では狭すぎて、かわいそうということで、今年度、室内用のウサギ小屋を購入しました。暑さが落ち着いた9月末に引っ越しをして、現在は西昇降口(1,2,6年下駄箱)付近に置いて、まるちゃんが元気に過ごしています。

まるちゃんは、開校70周年キャラクター『ななる』のモデルとなっています。まさに、萩中小みんなのアイドルです。毎日飼育委員会の児童が餌あげや小屋の掃除など、一生懸命お世話をしています。どの学校でも、飼育している動物が少なくなっている現在、萩中小学校は、ウサギの『まるちゃん』を大切に育てていきたいです。

のんびり過ごすまるちゃん

広くなった まるちゃんルーム

10月27日(月曜) 図工作品表彰

《大田区小学校教科作品展覧会》

10月16日から10月22日まで池上会館で開催されていた『大田区小学校教科作品展覧会』に出展されていた代表児童の表彰式が、本日、全校朝会で行われました。

今回は、4年生の『カクカク板を組み合わせたら』と6年生の『紙が奏でる形と色のハーモニー』『海賊の宝が眠る島』の作品が出展され、次の児童が表彰されました。

〇4年1組 塚越大斗・横江蒼央・安里琉梛・鈴木一叶・遠井詠斗・金子歩未

〇4年2組 正能一花・齊藤渚・村田明日菜・笹部結瑞・山口実結・伊東美莉愛

〇6年1組 江守愛莉・佐々木夢姫・細川紗瑛・植田彩巴・滝澤真歩・伊藤由奈

〇6年2組 森絵梨夏・萩森麻奈美・佐藤瑚万里・有賀栞奈 (※敬称略)

なお、4年生の塚越さんと正能さんは、都展に選出されました。今回表彰された皆さん、おめでとうございます。

4年生の代表児童

6年生の代表児童

賞状は代表の2人へ 4年生 遠井さん 6年生 滝澤さん

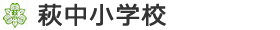

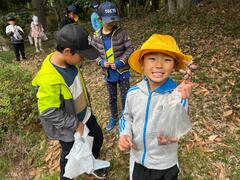

10月24日(金曜) 生活科見学

《1,2年生が平和の森公園に行ってきました》

天気予報が完全に外れてしまった中でしたが、1,2年生合同で、平和の森公園に生活科見学に行って来ました。電車に乗って校外学習に出掛けるのは初めての1年生、大鳥居駅から平和島まで京浜急行線にドキドキしながら乗りました。電車の中では、1,2年生ともマナーをしっかりと守って乗車することができました。

平和の森公園に着いたら、まずはアスレチックで楽しみました。平和の森公園アスレチックの醍醐味は水辺コースですが、今回は午後に見学のメインである“秋探し”を予定しているので、池に落ちてしまって濡れてしまった後のことを考えて、水辺コースは無しとしました。それでも、たくさんの難しいアスレチックコースを元気いっぱいチャレンジして楽しんでいました。他の学校や幼稚園児などもいましたが、譲り合いながら遊ぶ姿に萩中小のこどもたちの成長を感じました。

昼食までは、なんとかもっていた天候も、今回の見学のめあてである“秋探し”をしている頃に、とうとう降ってきてしまいました…。それでも、雨が降る前に少し秋探しができたのはよかったです。自然の多い萩中小学校でも見つからないような秋をたくさん見つけようと、普段から萩中小で植物の観察や昆虫探しをよくしているので、平和の森公園でも“昆虫・植物探知機の目”で、どんぐりや虫を見つけていました。

最後の広場遊びは、残念ながら雨天のため中止として、早めの帰校となりました。たくさん遊んで、たくさん探検したこどもたちは、少々疲れた様子でしたが、帰りの電車の中や、集団歩きも、最後の力を振り絞ってがんばっていました。今日の夜は、思い出話を聞いていただき、いつもより早い就寝で疲れを癒してあげてください。見学の準備やお弁当作り等、ご協力ありがとうございました。

大鳥居駅での様子 静かです

平和の森公園に到着!!

アスレチック遊び

アスレチック終了 次はお弁当です!!

お弁当は1,2年生合同班で食べました

食べたら いよいよ秋探し

秋探し スタート!!

10月23日(木曜) 新しい職員のご紹介

《用務主事ご紹介》

萩中小学校の用務主事は3人体制で勤務しています。10月中旬でお二人の方が交代となりました。新しい用務主事をご紹介します。

〇

以前勤務していた、海野 博幸さん と 舟山 俊和さん はご退職されました。

萩中小学校では、正門を開ける登下校時に、朝は校長先生が、帰りは主事さん方が、児童の安全を見守っていただいています。

箕輪さん、冨岡さん、これからどうぞよろしくお願いします。

箕輪 和己さん

冨岡 ひかるさん

10月22日(水曜) 新しい欠席連絡機能の登録

《tetoru の登録はお済ですか》

大田区では、学びポケットの欠席連絡機能から、tetoruの欠席連絡機能に変更になります。3学期から完全に変更になりますが、萩中小学校では、11月から完全移行することにしています。

先週10月17日(金曜)【※3年生は社会科見学のため10月16日(木曜)】、児童一人ずつに、登録用紙を入れた封筒を配布しました。登録用紙に記載されたステップ1からステップ3までを手順通りに登録してください。もし、登録でお困りの場合は、tetoruヘルプセンターに問い合わせるか、担任まで問い合わせください。現在、約半分の方が登録完了となっています。10月31日までに登録の完了をよろしくお願いします。

10月21日(火曜) 「はじまりの歌」

《記念集会に向けて歌ってます》

共同制作の壁面アートも完成し、正門前の校舎壁面に燦然と輝いています。70周年記念集会&式典まで、20日を切りました。各学年の集会での出し物練習にも、力が入ってきています。

そんな中、LINEWORKSでもご紹介していただきました全校合唱曲『はじまりの歌』も、各学級で歌い込まれています。

今日は、朝の時間に歌っている1年生の様子、音楽の時間に歌っている2年生・4年生の様子を参観しました。みんなとても嬉しそうに歌っている姿が印象的でした。

特に “扉を開いて 新しい明日へ行こう 僕らが描く虹色の夢が 素敵な未来を創るだろう” という歌詞の部分は、こどもたちの歌声がひと際響いていました。低学年には少し難しい歌詞ですが、こどもたちにも突き刺さるフレーズなのだと感じています。

60周年の時は、震災復興ソング 嵐の『ふるさと』を歌いました。今回70周年は、周年行事の歌『はじまりの歌』を歌います。さらに10年後の80周年では、先生も児童もみんな変わっています。はたして、どんな曲が歌われるのでしょうね。

11月8日の70周年記念集会(全校児童)&式典(5,6年児童)で歌う『はじまりの歌』、会場いっぱいに響かせてくれることでしょう。今からとても楽しみです。

1年生 朝の会で『はじまりの歌』

練習用の動画を見ながら歌います

2年生 音楽の授業で『はじまりの歌』

2年生は歌詞を見ないで歌っています!!

4年生 音楽の授業で『はじまりの歌』

4年生 高音もきれいに歌っています

10月20日(月曜) 涼しくなりました

《持久走が走りやすくなってきました》

以前お伝えしました金木犀がようやく開花しました。正門に入った瞬間、いい香りが漂ってきます。気温もぐんと下がり、いよいよ本格的な秋の訪れとなりました。

体育では、各学年持久走が始まっています。先週までは、まだ暑い日もあったので、持久走をやっている児童も、走りにくそうにしていましたが、今日は気温も下がり、絶好の持久走日和の中走っていました。

持久走は、長距離走とは違って一定ペースで最初から最後まで走りきることを目標としています。一定ペースで走ることにより、酸素をより多く血液に取り込むことができるようになり、長い時間運動を持続する力が身についてきます。

今日は2年生が5時間目に、持久走に取り組んでいました。3分間走で、一定のペースで走るというのがめあてですが、低学年はどうしても前半早く入り過ぎて、後半ペースダウンしてしまいます。それでも、2回目となる2年生は、前回よりもイーブンペースで走れる児童が増えていました。表情も前回とは違って楽そうに走っていました。

5,6年生は、11月に入ると駅伝大会に向けた長距離走の放課後練習も始まります。持久力を身につけて、心肺機能を高める長距離走にもつなげていってほしいと思っています。

3分間走スタートです!

1周目 ちょっと速いペースで笑顔も見えます

今日は誰も歩きませんでした!

佐藤先生は1周40秒を切るペースで走りました!

正門近くに咲いた金木犀

10月17日(金曜) 共同制作 壁面アート

下絵を外した壁面アート

《ここまで 完成しました!!》

高学年のがんばりと、保護者の皆様のご協力で、ここまで完成しました。あとは、教職員の方で仕上げます。

校舎外壁に飾られる壁面アートを見て、70周年記念集会&式典に向けて、気持ちを盛り上げていきたいです。

本日もたくさんのご協力、誠にありがとうございました。

10月17日(金曜) 稲の脱穀&籾すり

《脱穀・籾すりをして玄米にしました》

5年生のお米作りは、いよいよ脱穀&籾すりまで来ました。田植えでお世話になりましたpalsystem(パルシステム)の方にお越しいただき、『脱穀・籾すり』を体験させていただきました。

まずパルシステムの方が驚いたのは、収穫量とその質の良さです。「こんなに収穫できた学校は、なかなかありません!」と。がんばってきた4か月が報われました。

収穫してから約2週間、屋上付近で乾燥させた稲は、脱穀・籾すりに丁度良い状態になっていました。脱穀機は使用せず、1本の稲穂からどれだけの米が実っているか数えながら、稲穂を手でつまみ、稲穂から籾を外しました。外した籾をすり鉢に入れて、籾が溜まったら、野球ボールを使ってすり鉢の中の籾をこすり、籾殻を取り除いていきました。

すり鉢の中に溜まった籾殻は、息を吹きかけてすり鉢の外に飛ばします。軽くなった籾殻は、気持ちよく外に飛び出していくので、顔にぶつかりながらも楽しそうに作業していました。

そして、ついに萩中田んぼで収穫した稲が、『玄米』になりました。ただし、今回は豊作だったこともあり、今日は1/10程度の脱穀&籾すりとなりました。今日の作業を、あと数回行う必要があります。大変な作業ですが、自分たちで育てた稲を最後までしっかりとお米にしてもらいたいです。がんばれ5年生!!

5年生は、大田区独自教科「おおたの未来づくり」の『ものづくり』で佃煮を作ります。最後は、その佃煮と一緒に玄米を精米して食べる予定です。

稲穂から1粒1粒手で取ります

ボールで籾すり そして籾殻飛ばし

籾殻飛ばし 上手になってきました

顔にかかりながらも がんばりました

ついに玄米になりました!!

この玄米の量で お茶碗4,5人分

10月16日(木曜) 壁面アート制作の様子

《3,4年生でここまでがんばりました!!》

園芸ネットの素材は滑らかなポリエチレンで、しかも細く、ピーンと張っていないネットにスズランテープを結び付けるのは、かなり難しかったようです。それでも、さすがに2時間も作業をしていると要領を得て、1辺に4本付けるのも難無くこなす子が増えていました。保護者の方のご協力もあり、中学年の3クラスで、本日はここまで出来上がりました。(写真参照)

明日は、高学年3クラスの作業です。中学年がここまでがんばってくれたので、明日の高学年で完成できることを願っています。完成した壁面アートは、正門前の理科室側の屋上から吊るす予定です。萩中小前を通られた際にはぜひご覧ください。

本日、ご協力いただきました保護者の皆様、スクールサポート萩中の皆様、ありがとうございました。明日もお時間のある方は、お手伝いいただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

<明日の予定>

1,2校時…5年1組 3,4校時…6年1組 5,6校時…6年2組

3年生の作業の様子

上のピンクと黄色 下の青と紫 がんばりました!!

4年生の作業の様子

中学年3クラスで ここまでがんばりました!!

10月15日(水曜) 開校70周年記念共同制作

《壁面アート制作 いよいよスタートです!!》

開校70周年のお誕生日まで、あと18日、そして記念集会&式典まで、残り25日となりました。集会で歌う『はじまりの歌』の練習も、各教室から聴こえてきます。PTAのLINE WORKS掲示板にも載せていただき、学校全体で盛り上がってきました。

そして、明日、明後日の2日間は全校児童共同制作『壁面アート』作りが行われます。園芸ネットを6枚つなぎ合わせて、横6m,縦8m程の大きさにし、正方形マス(10cm×10cm)に、長さ24cmに切った色とりどりのスズランテープを結び付けていきます。

共同制作として、1,2年生は、スズランテープ切りを担当し、3年生から6年生がスズランテープを結び付けていきます。明日16日が3,4年生の作業日、明後日17日が5,6年生の作業日となっています。保護者の皆様にも、ご都合がつく方は、ぜひご参加いただきこどもたちと一緒に壁面アート制作にご協力をいただければ幸いです。両日ともに、9:00~15:00まで行っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

写真は下絵の上に園芸ネットを乗せています。正方形のマス1辺に、4本のスズランテープを結び付けていきます。かなり気の遠くなるような作業ですが、完成を目指して、力を合わせて作り上げたいと思っています。

下絵の上に園芸ネットを乗せています

1辺に4本のスズランテープを結び付けていきます

10月14日(火曜) 秋の自然の香り

まだ咲いていない金木犀

《今年の金木犀はなかなか咲きません》

金木犀(キンモクセイ)は、春の沈丁花(ジンチョウゲ)、夏の梔子(クチナシ)とともに、「三大香木」の一つとされています。秋の訪れを告げる代表的な花として親しまれています。甘く心地よい香りは、遠くまで漂い、心を和ましてくれ、金木犀が香り始めると、「いよいよ秋の到来」を感じさせてくれます。

そんな金木犀ですが、今年は猛暑の影響か、全国的に開花が遅れているようです。萩中小学校にも金木犀が植えられています。正門近くにありますが、本日の朝の時点では、まだ開花が見られませんでした。関東でも、9月の下旬に開花が報告されているので、ちょっと遅い気がしています。おそらく、今週中には、開花が見られるのではないかと思います。登校時に、きっと「いい匂いがする!」と、こどもたちの声が聞かれることを楽しみにしています。

伊豆高原移動教室3日目・帰校式

最後まで立派な姿の5年生

5年生が無事、萩中小学校に帰って来ました。

予定していた時刻よりも少し早くの帰校でした。たくさんの保護者の皆様や、教職員に迎えられて、5年生が元気な姿を見せてくれました。

帰校式も立派に行われました。きっと疲れていることと思いますが、司会の橋立さん、代表の言葉の大野さん、そして、きちんと整列している5年生のみんな、本当に素晴らしい姿でした。

3日間の思い出話を、ぜひお家で聞いてあげてください。保護者の皆様、お見送り、お迎え、本当にありがとうございました。

校長先生からのお話

出発式に続いて 立派に代表の言葉を発表した 大野さん

3日間お世話になった先生方

伊豆高原移動教室3日目・朝会&掃除&閉園式&伊豆シャボテン公園&最後の食事

3日目の朝会

あっという間の3日間が過ぎていきました。楽しく過ごさせていただいた部屋をきれいに掃除して、まさに、『立つ鳥跡を濁さず』。閉園式では、お世話になった学園の方々に感謝の気持ちをお伝えし、伊豆高原学園を後にしました。

そして最後のイベント『伊豆シャボテン公園』では、3日目とは思えない元気パワーで、動植物を楽しそうに見学しました。公園内では、最後の食事をみんなで楽しくいただきました。

予定通り、12時にシャボテン公園を出発しました。帰りの様子は、緊急連絡メールで配信する予定です。

今日も元気にラジオ体操

とても丁寧に掃除しました まさに『立つ鳥跡を濁さず』

閉園式

最後まで元気いっぱい! そして仲良く!!

シャボテン公園を満喫しました

最後の食事係の司会

おいしくいただきました

伊豆高原移動教室2日目・城ケ崎オレンジ村『みかん狩り』・夕食・思い出木~ホルダー作り

もぎながら 直ぐに試食

強者グループは 7人で100個完食!!

たくさんビタミンCを摂りました!!

伊豆高原学園最後の夕食!

おいしくいただきました!

最後の夜は 思い出木ホルダー作り

完成した28個の木ホルダーを並べて「し」に!!

伊豆高原移動教室2日目・朝会&カレー作り

伊豆高原学園のセンター広場

2日目の天気も、台風の影響から風は強く吹いていますが、予定通り進めています。

朝会は、朝食後にセンター広場で行いました。写真にはありませんが、学園が用意してくださった「萩中小の校旗」を掲揚しました。

カレー作りは、事前に自宅や家庭科の授業で練習してきた成果を生かしてがんばりました。作り方をレクチャーされた後に、グループごとに調理開始。自分達で作ったカレーの味は、最高でした。

この後は、城ケ崎オレンジ村での「みかん狩り」、お土産購入、思い出木~ホルダー作りです。その様子は、明日の朝にお伝えします。

広場を萩中小1校で独占!! 気持ちよくラジオ体操!!

学園の方からレクチャー

料理開始!!

グループで協力して!

釜戸で具材を炒めます!!

自分たちで作ったカレーライスをいただきます!

今まで食べたカレーライスの中でNo.1!!

伊豆高原移動教室2日目・朝食

2日目の朝を迎えました 男子元気です!

今日の活動に向けてしっかり食べています!!

女子も元気です!!

今日は午前中にカレー作りです

伊豆高原移動教室1日目・足湯&キャンドルファイヤー&おまけ

足湯の後は気持ちスッキリ

足湯で疲れをいやしました

キャンドルを囲んでゲーム

キャンドルを囲んでフォークダンス

おまけの1枚

伊豆高原移動教室1日目・学園到着&城ケ崎ハイキング

女子部屋で 16人はいチーズ!!

男子部屋で 12人はいポーズ!!

部屋の広さは こんな感じ!

城ケ崎ハイキングに出発!!

天気もバッチリ 汗をたくさんかきました

台風の影響は? 眺めも最高!!

恐怖のつり橋? みんな元気に渡りました!

1日目。体調不良もなく、みんな元気に学園に到着しました。心配していた天気も全く問題なく、無事にハイキングに行って来ました。

天候は、予想以上に暑く、汗をいっぱい掻きました。でも、空気もきれいで、眺めも良く、途中、野生のリスとも遭遇できました。

ハイキングから帰った後は、足湯で疲れを癒し、体育館でスポーツレクを楽しみました。この後は、入浴、夕飯、キャンドルファイヤーと続きます。その様子は、明日の朝にお伝えします。

保護者の皆様、ご準備や朝のお見送り等、本当にありがとうございました。みんな元気に過ごしているので、ご安心ください。

体育館でスポーツレク

5年生の企画力、運営力、団結力に感動!!

10月8日(水曜) 伊豆高原移動教室1日目

《5年生が伊豆高原移動教室に出発しました》

5年生にとって小学校生活初めての宿泊行事が始まりました。2泊3日で静岡県伊東市の伊豆高原学園に行って来ます。

8時に萩中小校庭で出発式を行い、大野さんの代表の言葉に、ワクワク感いっぱいの思いがあふれていました。

8時30分に貸し切りバス1台で、全員出席の児童28名、教職員5名、計33名で元気に出発しました。主な3日間の行程は次のようになっています。

【1日目】開園式→城ケ崎ハイキング→スポーツレク→キャンドルファイヤー

【2日目】カレー作り→城ケ崎オレンジ村・みかん狩り→お土産購入→思い出木~ホルダー作り

【3日目】閉園式→伊豆シャボテン高原→帰校式

今後の様子は、引率者から写真が送られてきたときにHPに載せていきます。今日から3日間は、5年生の伊豆高原特集となります。

出発式 校長先生のお話

欠席者なし 全員出席!!

引率者は5名 よろしくお願いします!!

児童代表 大野さんの言葉

8時22分 予定より少し早く出発!!

10月7日(火曜) 生活リズム調べ

《早ね・早起き・朝ごはん カード》

大田区では区内全小中学校で、5月と10月に「早ね・早起き・朝ごはん」カードを配布して、生活リズム調べを行っています。

萩中小では、本日より10日(金曜)まで、生活リズム調べとして、10月の「早ね・早起き・朝ごはん」カード記入が開始されます。既に、6日(月曜)の就寝時刻の項目が記入できます。今回から、低学年(1~3年生)のカードには「今日のウンチに近いのはどれ?」という排便の項目が追加されています。高学年(4~6年生)は、5月の時にも「うんちが出た」という項目がありました。保健だよりにもあったように、便は健康のバロメーターと呼ばれるほど、とても重要なものです。しっかりと確認して記録をお願いします。

便と同時に、このカードで確認してほしいのは「睡眠時間」です。文部科学省が推奨している小学生の睡眠時間は、9時間~12時間といわれています。7歳~12歳という幅がある小学生なので、1年生と6年生が一緒ということは考えられませんが、果たして萩中小のこどもたちはどれだけ睡眠時間をとっているでしょうか。

10日(金曜)の記録が終わりましたら、お手数ですが「おうちの人から」の項目がありますのでご記入をお願いします。提出は翌14日(火曜)に各担任までお願いします。なお、5年生は伊豆高原移動教室期間にあたるので、移動教室の健康カードが代わりになります。

10月6日(月曜) 読書月間

《読書月間中のお話会》

“読書の秋” と呼ばれるにぴったりな気候となってきました。学校では、9月16日から10月17日まで、『読書月間』に取り組んでいます。読書が大好きな児童は、年間を通してたくさんの本と出会っていることと思います。しかし、読書の苦手な児童にとっては、こういう決められた期間に、集中的に読書に触れる時間はとても大切だと感じています。

この期間は、“家読(うちどく)”として、ご家庭にもご協力をいただいています。読んだ本を15冊記録できる『読書カード』を配布して意欲付けに繋げています。小学生の読書の意義として「人の気持ちを理解できるようになる」「写真や絵がない本を読むことは、自分の想像力を最大限に働かせるので、脳が活性化する」などと言われています。

読書は、競争ではないので、読書数を争うものではありません。ただ、読書離れが進んできた数年前から、大田区では「月間平均読書冊数」や「不読率」などを数値化して目標値を決めています。令和6年度の月間平均読書数は「12.46冊」、不読率は「3.77%」という結果が出ています。令和10年度までには月間平均読書冊数を「14冊」、不読率を「1.5%」に目標値を設定しています。萩中小学校は、現時点でおそらくこの数値を達成できているのではないかと思っています。

残り2週間の読書月間となります。お時間があれば、ぜひ保護者の皆様の読み聞かせや、一緒に読書の時間をもつなど、ご家庭での読書環境づくりへのご協力をよろしくお願いします。

本日は、読書ボランティアの方の読み聞かせが行われ、読み聞かせに集中して聞いている児童の姿がたくさんありました。

1年生の聞く様子

「素話」に聞き入る1年生

10月3日(金曜) たてわり班活動

《2学期1回目のたてわり班遊び》

先日はたてわり班による集団下校が実施され、本日は2学期1回目のたてわり班遊びが朝の時間に行われました。

校庭、体育館、屋上に分かれての遊びとなりました。1学期の暑い時期は、クーラーの効いた体育館が一番人気でしたが、秋めいた気候となり、屋外でも気持ちよく活動できるようになったので、校庭や屋上遊びでも元気いっぱい動き回る姿がたくさん見られました。

校庭遊びは、ドッジボールやてんか。体育館遊びは、ドッジボール。屋上遊びは、鬼ごっこ系などで、どの班も6年生がリーダーシップを発揮して、楽しそうに遊んでいました。

以前もお伝えしましたが、萩中小のこどもたちは、普段の登校時からたてわり班で活動しているので、異学年の交流も自然体そのものです。どの学校でも、高学年になると低学年のお世話をする機会はありますが、萩中小の6年間は、比べ物にならないぐらい異学年と関わる時間があります。思いやり、責任感、統率力など、身に付くものも多いです。

毎日の集団登校は、保護者の皆様への負担も大きいものと思います。しかし、萩中小学校の大きな特色の一つである、登校班(たてわり班)は今後も継続していく価値の大きいものであるということを強く感じています。毎日本当にありがとうございます。

校庭遊び

体育館遊び

屋上遊び

10月2日(木曜) 2年生 今日から6時間授業!!

《入学して1年6か月、遂に2年生も6時間授業が始まります》

小学校では、文部科学省の定めた標準授業時数をクリアする必要があり、各学校が1週間の時間割を工夫しています。萩中小学校では、2年生は、火・木・金曜日が5時間授業でしたが、年間授業時数の関係で、10月より毎週木曜日を6時間授業に設定しています。

1年生も、2学期より月・水曜日以外の、火・木・金曜日が5時間授業となりました。5時間授業になって、午後も授業となった時、「長いなぁ…」と感じたことと思います。しかし、6時間となるとまた別格で、「まだ、もう1時間あるんだ…」と疲れ切ってしまっている児童の様子をよく目にします。しかし、見方を変えると、6時間目まで授業を受けられる“体力”と“心”が育った成長の証でもあり、お兄さん・お姉さんの仲間入りという喜びを感じられるかもしれません。

今日は、そんな2年生の6時間目の様子をご紹介します。初めての6時間授業ということで、担任の先生2人も、6時間目は町探検のまとめとして、新聞作りなどの活動の時間にしてがんばらせていました。おそらく、座って、聞いている時間の授業だったら、やばかったかもしれませんね。

萩中小学校では、3年生になったら、火・木曜日が6時間授業、4年生以上は、火・木・金曜日が6時間授業となります。ちなみに、中学校に行くと、1時間の授業時間が、45分から50分となります。こどもの成長は、この授業時数に対応できるようになっていくことにつながっているのかもしれませんね。2年生、来週もがんばってください。

10月1日(水曜) プラネタリウム

《移動式プラネタリウムが萩中小にやって来ました》

本日、萩中小学校体育館に移動式のプラネタリウムが設置されました。萩中小は大田区の理科拠点校に指定されており、その関係で、理科指導専門員の川田先生のご尽力の元、移動式プラネタリウムが実施されています。

体育館にエアドームが設置され、理科で天体を学習する4,5,6年生が、その中で星空や宇宙を鑑賞しました。分かりやすい説明を受けながら、萩中小体育館がひと時の宇宙空間となり、素敵な時間を過ごさせていただきました。

今までプラネタリウムといえば、渋谷の「東急文化会館」(2003年に閉館)か、横浜洋光台の「はまぎんこども宇宙科学館」に行かなくては見られませんでしたが、このような移動式プラネタリウムが利用できることはとてもありがたいことだなと思いました。

こどもたちは、防災頭巾を座布団にして天井を見ながら鑑賞しました。約束を守ってしっかり授業に参加できたご褒美として、最後は完全に寝た状態で鑑賞もさせてもらいました。

次回は、1月15日に全学年実施の「サイエンスショー~チャーリー西村先生~」、2月2日に5,6年生対象の「JAXAの宇宙教室」を予定しています。

体育館中央にトームが設置されました!

中はこんな感じ!! この後あかりが消えます

ストロボ禁止の撮影なので…、本当はもっとクリアに見えます

最後はドームから出て、学習の振り返り!!

9月30日(火曜) 萩中田んぼ 稲刈り

《大事に育ててきた稲を収穫しました》

5月29日に田植えをしてから4か月!!、たわわに実った稲穂がこうべを垂れ、今日はついに5年生が稲刈りを行いました。

台風や大雨にも負けず、すくすくと育った今年の萩中田んぼの稲は、“豊作”と呼べるものだと思います。稲は、何もしないで育つものではなく、人の手が入って初めて成長するものです。担任の嶋田先生や5年生の児童は、毎日の水の管理を怠らず、長期休みの時には主事さんや警備員さんにもご協力をいただきました。

そして、今日、鳥から守るネットを外し、こどもたちは久しぶりに田んぼの中に入りました。5月のヌルヌルの田んぼではなく、水抜きされた田んぼに入り、稲刈り用の鎌を使って収穫しました。28人の5年生ですが、一人1回は束になった稲を刈ることができ、豊作をみんなで喜んでいました。

刈り取った稲は、ひもで結んで東階段屋上付近で、しばらく自然乾燥させます。約2週間ほど乾燥させた後は、いよいよ脱穀となります。どれだけのお米が取れるか、今からとても楽しみです。

稲刈り開始!!

刈った稲を並べました

稲を束にして紐で結びました

このようにして乾燥させます

9月29日(月曜) 絵画展表彰

《第74回はたらく消防写生会 & 第29回大田区小学生大絵画展》

今日の朝会で2つの絵画展の入選者の表彰が行われました。

はたらく消防写生会は、5月14日に、萩中公園駐車場に消防自動車が出動し、1,2年生が写生会を開きました。

大田区小学生大絵画展は、「羽田空港で見つけた! わたしたちの夢」をテーマに、同じく1,2年全員が出展しました。

入選者をご紹介します。

【働く消防写生会】

<優秀賞>(消防総監賞) 2年1組 有山 咲茉さん

<入選>2年2組 福島 蒼唯さん 1年1組 五明 眞人さん 高橋 大太さん

【大田区小学生大絵画展】

<電車賞>2年2組 岩塚 桂奈さん

<エアライン賞>1年1組 伊東 亜弥音さん 2年1組 安里 維琉さん 五十嵐 琉亜菜さん 2年2組 厚田 瑠衣さん

<羽田空港賞>1年1組 後藤 湊さん 五明 眞人さん 山崎 柊さん 2年1組 鈴木 真心さん 小松 海大さん

1,2年生、とてもよくがばりました。入選したみなさん、おめでとうございます。

はたらく消防写生会

大田区小学生大絵画展

はたらく消防写生会 表彰

大田区小学生大絵画展 表彰

表彰された1,2年生

9月26日(金曜) 校外学習

《4年生社会科見学 & 2年生町たんけん》

今日は4年生が社会科見学、そして2年生が1学期に続いて2回目の町探検に出かけました。

4年生は、学習した内容のまとめとして、「中央防波堤埋め立て処分場」「水の科学館」(住みよいくらしの中のごみと水)「そなエリア」(自然災害からくらしを守る)に、貸し切りバスで出かけました。また、「わたしたちの東京都」で学習した大田区以外の23区の様子を、車窓見学で確かめました。“百聞は一見に如かず” 社会科見学は、既習学習の理解を深めることに加えて、さらに興味・関心を高めるために、とても効果的な校外学習です。

2年生は1学期にも町探検に出かけました。その時は、町にはどんな施設やお店があるのか、町の様子を探検してくることが一番の目的で、「とびだせ 町のたんけんたい」がテーマでした。今回2回目は、一度見学した施設やお店に出かけて、働いている方々に仕事に対する思いなどをお聞きする、「もっと知りたい たんけんたい」をテーマに探検に行って来ました。この学習は、さらに「町の人となかよくなろう」「町のすてきを話そう」と発展していきます。2年生には萩中の町のすてきをたくさん発見・発信してほしいと思っています。

今回4年生の写真は間に合わなかったので、月曜日にアップします。

大田萩中三郵便局でインタビュー

郵便局の前で記念撮影!!

ガストでインタビュー

ガストの前で記念写真!!

羽田図書館でインタビュー

羽田図書館で記念写真!!

9月25日(木曜) あと45日!!

《開校70周年記念行事まで残り45日間》

萩中小学校が誕生してから70年目を迎えた今年度、11月8日(土曜)に記念行事を行います。

萩中小学校の誕生日は、その前の11月1日(土曜)になります。

記念行事まで45日間(写真は昨日のまま 朝に代表委員が45日に変えます)となり、正門前の掲示板には、スクールサポートの方の装飾も施され、いよいよ間近に迫ってきたなと感じます。

10月には壁面アートも計画されており、スズランテープを使った全校共同作品を、正門前の屋上から理科室にかけて巨大壁面アートを展示する予定です。保護者の皆様にもPTAを通して、10月16日(木曜)・17日(金曜)の2日間にご協力を呼びかけさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

9月24日(水曜) 職場体験

《5名の中学2年生が職場体験》

文部科学省が推進するキャリア教育の一環として、全国の中学2年生が職場体験を体験しています。働くことの意義や社会の仕組みを理解し、将来について考える貴重な機会として実施されています。

萩中小学校では、今年もお隣の出雲中学校から5名の生徒を受け入れて、今日から3日間、小学校の先生方・主事さん方の仕事を間近で見て、一緒に行動し、仕事の大変さややりがいを肌で感じてもらいたいと思っています。

出雲中学校の方針で、萩中小の卒業生は一人もおらず、その分新鮮な気持ちで3日間を過ごせるものと思います。5名の生徒は、3日間で時間ごとに各学級に入り、担任の先生の指示のもと、学習の準備・片付け、指導補助、児童とのふれあい、給食・掃除当番の補助など、自分たちも過ごしてきた小学校で、今度は指導する側に立って、先生たちの大変さや思いを体験してほしいと思っています。

また、用務主事の仕事も体験して、学校はいろいろな人たちの連携により成り立っているんだということも実感してもらいたいと思っています。

3日後、「萩中小学校に来て、職場体験ができて良かった!」と思える3日間を過ごしてもらいたいと思っています。

本日の写真は、1校時に各教室に入ったばかりの様子です。3日後には、きっとこどもたちに溶け込んでいることでしょう。

9月20日(土曜) 学校公開 及び 体育・健康教育授業地区公開講座

《たくさんのご参観 ありがとうございました》

本日は学校公開 及び 体育・健康教育授業地区公開講座へのご参観、誠にありがとうございました。久しぶりに保護者の皆様に参観していただいたこどもたちは、いつもよりかなり緊張している様子が伝わってきました。“授業中に緊張する”という体験は、たまに必要な気がします。こどもたちのドキドキした表情がとても初々しく感じました。

体育・健康教育授業は、3,4年生が『ボッチャ』、5,6年生が『走り方教室』を行いました。

ボッチャは、大田区ボッチャ協会の方々の指導のもと、実際に体験させていただきました。ボッチャは障がい者スポーツですが、正確にボールを近づけることが、「こんなに難しいんだ!!」ということを体感していました。最後は、保護者の方にも体験していただきました。

走り方教室には、リオデジャネイロオリンピック女子10000m日本代表選手:関根 花観さんに指導していただきました。長距離走に必要な準備運動や、速く走るコツなどについて、一緒に走りながら楽しく指導していただきました。

また、公開講座では、関根花観さんのお母様、町田市教育委員会教育委員の関根 美咲様による、『子育て講演会~生きる力をはぐくむために~』というテーマで、オリンピアを育てた母親として、大切にされていたことや母親としての葛藤など、子育てについて心温まるお話をしていただきました。子育てにおいて大切だと思うことは、(1)「何ごとにも全力でやる」(2)「常にやるべき優先順位を考える」(3)「自分力を身につける」(4)「人との縁を大事にする」(5)「見守る」 の5点をお話しいただきました。親として大切にしていきたいです。

土曜日までがんばったこどもたち、明日からの3連休をのんびり過ごしてほしいと思います。来週からは過ごしやすい気候の中、11月の開校70周年記念集会&式典に向けてがんばっていきます。

次回の学校公開は、3学期、2月14日(土曜)に行われます。この日は、『道徳授業地区公開講座』も行われ、今日と同じ給食ありの4時間授業となります。

やってみるとなかなか難しい…

メジャーを使って最後の判定

オリンピック選手と夢のジョギング

速く走るためのウォーミングアップ

フォームと呼吸法のコツを教えていただきました

最後はみんなで記念写真!!

9月19日(金曜) 涼しい一日

《秋の気候は やはり過ごしやすい!!》

昨夜の雨が暑さを吹き飛ばしてくれたかのように、今日は涼しい秋の一日でした。昨日より最低気温も、最高気温も、7,8度も違うと、こんなにも過ごしやすいものなのですね。暑さに慣れてしまい、涼しさを忘れていたような気がしました。

各教室に冷房が付いているのが当たり前だった昨日まででしたが、今日は冷房が付いていても、教室と廊下の温度差をあまり感じませんでした。学校では、真夏日・猛暑日でも、冷房が付いているので、教室での授業は快適なはずなのですが、外が暑いと何となく授業にも身が入らなかった様子が、今日は一変、集中して授業にのぞむこどもたちの様子がたくさん見られました。やはり、秋はいい季節ですね。

明日は土曜日、学校公開&体育・健康教育授業地区公開講座が行われます。給食もありますので、児童の下校は13時頃となります。授業公開は1校時から3校時まで、4校時は体育館で『子育て講演会~生きる力を育むために~』が開催されます。ご多用の中とは存じますが、たくさんのご参観をお待ちしています。

3年生の授業風景

2年生の授業風景

9月18日(木曜) 6年生の体育の授業より

《走り高跳び》

今日は6年生の『走り高跳び』の授業を参観しました。

走り高跳びの跳び方は、「背面跳び」と「ベリーロール」という跳び方が主流で、世界陸上を見ていても「背面跳び」がほとんどです。

小学生は、安全を考慮して、足から地面に着地する「はさみ跳び」が奨励されています。

6年生も「はさみ跳び」を練習して記録にチャレンジしました。バーに対して45度の角度で助走に入り、最後の3歩の助走で加速し、踏み切ると同時に、振り上げ足を高く勢いよく上げ、踏み切り足がバーにぶつからないように体を上手くひねることがポイントです。

練習では、バーの代わりにゴム紐を使ったり、最後の3歩のステップのタイミングを意識しながら練習に取り組んでいました。

6年生は身長と50m走のタイムから算出された走り高跳びの記録にチャレンジするという取り組みをしていて、例えば身長140cm、50m走9秒0の児童が跳べる高さは、1m~1m20cmと計算されます。

今回の6年生の授業での最高記録は、男子が1m25cm、女子が95cmでした。なかなかの記録です。ちなみに、はさみ跳びの小学生日本記録は、男子が1m58cm、女子が1m47cmだそうです。また、先日行われた大田区中学校陸上競技大会の走り高跳び中学1年生の最高記録は、男子が1m40cm、女子が1m25cmでした。跳び方は背面飛びです。

現在盛り上がっている世界陸上の男子走り高跳びでは、残念ながら日本選手は思うように力が発揮できませんでしたが、眼鏡をかけたジャパー瀬古選手は、身長180cmで2m33cmを跳びます。背面跳びですが、恐ろしい跳躍力ですね。

この後も6年生は走り高跳びを続けていきます。自己記録の向上を目指してがんばってほしいです。

ゴムバーによる練習コース

ゴムバーでフォームを身につけます

振り上げ足はバーを越えています

踏み切り足をバーにあてないように体をひねります

女子最高記録 95cm

男子最高記録 1m20cm

9月17日(水曜) 4年生出前授業

《下水道キャラバン》

4年生の社会科授業で毎年行っている『下水道キャラバン』が本日行われました。

下水道キャラバンとは、東京都下水道局が「下水道の仕組みや役割について、実験や映像を通して楽しく学び、こどもたちが下水道への理解を深め、環境に配慮した行動をとれるようにすること」を目的に行っている出前授業です。

まずは「毎日使っている水はどこへ流れていくのか?」という疑問から出発し、映像と寸劇を交えながら『水循環』について学習しました。さらに、「水再生センター」で行っている下水をきれいにする仕組みを『沈殿実験』で実際に体験させていただきました。

その後、下水道のために自分たちができることは何かを考え、トイレットペーパーとティッシュペーパーをかき混ぜて比較する実験を行うことで、「水に溶けないものは流してはいけなんだ!」という注意と理解を深めました。

1組も2組も、2時間ずつの授業を実施していただき、後半は、汚れた水をきれいにしている人たちの努力と工夫を学習し、下水道が豪雨による浸水などの都市型災害から街を守る役割も担っていることを知りました。

水の学習は、水道水(1学期にサントリーによる出前授業)、そして今回の下水道についての出前授業で、さらなる知識と関心を高めることができました。

生活には、なくてはならない「水」について、おそらく、今は4年生が一番詳しいことと思います。ここで得た知識は、将来必ず役に立つものと思います。

4年生は、9月26日に行く社会科見学でも、江東区にある『水の科学館』で水について勉強してきます。

「しょうた君」の寸劇に引き込まれていきます

グループごとに紙の溶け方実験

9月16日(火曜) 今週は土曜日まで学校です!!

《3連休明けのこどもたちの様子》

2学期が始まって2週間、疲れが溜まってきたところの3連休、こどもたちも、大人も疲れを癒すことができました。

しかし、その連休明けはやはりどことなく、元気がない様子で今週の学校生活がスタートしました。

昨日は、世界陸上で夜遅くまで起きていた児童も多いようで、寝不足の表情が見て取るように分かりました。

3000m障害の決勝、そして棒高跳びの世界記録、興奮冷めやらぬ中、なかなか寝付けなかったようです。

さて、今週は火曜日スタートですが、『学校公開 及び 体育・健康教育授業地区公開講座』が土曜日に行われます。

なので、火曜日始まりですが5日間の学校生活です。週の後半からはようやく秋の気配が感じられる気候にもなるようです。

今週いっぱい続く世界陸上で寝不足にならないよう気を付けて、1週間元気に過ごしていきたいです。

9/21(日曜)、22(月曜)、23日(火曜)は、またまた3連休が待っています。

9月12日(金曜) 昨日の御礼

《ご心配をおかけしました》

昨日の豪雨、本当にびっくりしました。長年萩中小にいる教員でも、校庭が冠水した様子は「初めて見た!」と言っていました。

5校時終了時の1,2年生は、雷が聞こえている間は学校に留め置き、雨が小降りになり、雷鳴も聞こえなくなったところで、通常下校ができました。

しかし、6校時終了時点は、大雨洪水警報、雷警報が出されている中だったので、3年生から6年生までの児童は、学校に留め置きという措置を取らせてもらいました。

それに合わせて、緊急メールを配信したのですが、昨日は全く繋がらず、区の方からも「通信障害が起きている」という通達が来ました。

そこで、PTAの皆様にお願いして、worksで配信していただきました。本当に助かりました。心より御礼申し上げます。

9月に入って、台風と豪雨による、地域別集団下校を2回実施しました。9月から10月前半までは、このようなケースはまだまだ考えられます。

その時は、今回のような対応になります。緊急メールの障害は区の方で早急に対応するそうです。改めて昨日はご連絡が遅れて申し訳ありませんでした。

なお、昨日は朝に雨が降っていなかったので傘を持ってきていない児童が多く見られました。貸し出し用の傘も足りなかったので、ビニール袋を渡して、緊急対応しました。今後、折りたたみの傘などの置き傘は必要かなと感じました。ご家庭でご検討ください。

9月11日(木曜) 体育・健康教育授業地区公開講座のお知らせです

《オリンピック選手による走り方教室》

9月13日(土曜)から、東京で『2025世界陸上』が開催されます。東京で開催されるのは実に34年振りとなります。

1学期には、東京都の全小中学校に世界陸上で使用される本物のリレー用バトンが贈られました。

バトンは、今も教員室前に毎日色を変えて展示しています。

13日は早速、人気種目の男子100mが行われます。サニブラウン選手、桐生選手に期待です。

そんな陸上競技が盛り上がる中、9月20日(土曜)の学校公開では、体育・健康教育授業地区公開講座に、

リオデジャネイロオリンピック女子10000m日本代表選手「関根 花観(せきね はなみ)」さんにお越しいただき、

5,6年生児童に走り方教室を開催していただきます。5,6年生は、12月に小学生駅伝を控えているので、

走り方だけではなく、ウォーミングアップの方法等も教えていただく予定です。

その後、4校時には、関根さんのお母様による『子育て講演会~生きる力をはぐくむために~』も予定しています。

各地で講演活動を開催されている方で、とても好評と伺っています。

少し早い、お知らせですが、9月20日(土曜)の学校公開&体育・健康教育授業地区公開講座に

たくさんの方のご参観をお待ちしています。

1学期から展示されている世界陸上用バトン

色とりどりのバトン

9月10日(水曜) 久しぶりの校庭遊び

《やっぱり校庭は、こどもたちの元気な姿が一番です!!》

いつまで続くのでしょうか、この暑さ…。

今日も涼しくなった訳ではありませんが、気温とWBGTの数値が運動禁止レベルでは無かったので

久しぶりに、中休みの校庭遊びができました。

こどもたちの遊びが見られない2学期のスタートだったので、

こどもたちが校庭で元気に遊ぶ姿を久しぶりに見ることができて、

「やっぱり、校庭で、こどもたちの遊ぶ姿があってこそ、学校だな!!」と、嬉しい気持ちになりました。

水分補給、帽子着用等の熱中症対策をしっかりと取って遊ばせました。

9月9日(火曜) 3,4年生出前授業

《『テ二ピン』を体験しました》

本日、3,4年生が体育の出前授業で『テニピン』を体験しました。

テニピンとは、「テニスの面白さを誰もが体験できるように、用具とルールをアレンジしたネット型ゲーム」です。

バドミントンコートとほぼ同様のコートの大きさで、手の平を包み込むようなラケットを手にはめ込み、

ネットを挟んでスポンジボールを打ち合います。

テニスラケットで打つと、どこに飛んで行ってしまうか分からないこともありますが、

テニピンだと、意外と簡単に相手に打ち返すことができます。

今回初めて体験した3,4年生ですが、「顔より上に高く打ち返そう」というコーチの声に、

意識して打ち返し、ネット越しに数回のラリーができていました。

3,4年生は、本日教えてもらったテニピンを、手作り段ボールラケットやテニス協会から借りたラケットを使用して、

しばらくテニピンを続ける予定です。

ラケット&スポンジボール

ラケットから落とさずボールをキープ

2人組でラリー

ネットを挟んでラリー

9月8日(月曜) セーフティ教室

《ALSOKあんしん教室開催》

「児童の健全育成の充実を図り、安全意識を高める」を目的に、総合警備会社『ALSOK』さんが、

「犯罪から守る」をテーマに“あんしん教室”を開催してくださいました。

全学級、各教室にてワークショップ形式で、次の内容で授業が行われました。

〇1,2年…「安心して登下校」

〇3~6年…「安心してお留守番」

1,2年生は、「自分の身は自分で守る」という危険回避の心構えを、「いかのおすし」というキーワードを

中心に、ロールプレイングでしっかりと学びました。

3~6年生は、「留守番は家に帰る前から始まっている」という命題を基に、留守番を始める前の防犯の心構えを

「いいゆだな」という覚え言葉にして教えていただきました。「いいゆだな」ぜひ、お子さんに聞いてみてください。

物騒な事件が後を絶たない世の中ですが、このような授業を通して、こどもたちに身の安全のための知識を

しっかりともたせていきたいです。

低学年・安心して登下校

高学年・安心してお留守番

9月5日(金曜) 児童机の規格が変わります

《6年生の児童机が大きくなりました》

大田区では、児童机を、旧JIS規格から新JIS規格に、少しずつ取り替えています。

どれぐらい違うかというと、旧JIS規格は「幅60センチメートル×奥行40センチメートル」に対して、新JIS規格は「幅65センチメートル×奥行45センチメートル」となっています。

昔から「児童机は狭すぎる」と言われてきました。教科書、ノート、筆箱等々、机の上に置くと「書いたり、作ったりする作業がしにくい」という声が挙がっていました。最近では、chromebook(タブレット)が授業で使用されるようになり、こどもたちの机上はさらにスペースが無くなっています。

そんな中、萩中小では2学期から新JIS規格に合わせた天板が大田区から送られてきました。新JIS規格の机ではありませんが、旧JIS規格の机にプラスチックの天板をはめ込むものです。まずは6年生からということで送られてきました。

6年生の児童の反応としては、「今までよりも広くなったので使いやすい」という声が聞かれました。掃除で運搬する時も、外れたりしないし、プラスチックなので重たくなったということもないようです。

来年度以降、他の学年も新JIS規格の机になるように、天板が配られ旧JIS規格の机に取り付けていく予定です。

9月20日の学校公開の際には、ぜひ6年生の児童机をご覧ください。

新JIS規格の天板

旧JIS机と比較して

新JIS規格の天板がついた6年生の教室

9月4日(木曜) 夏休み成果発表展 開催

《夏休みの自由学習が展示されています》

こどもたちにとって、そして保護者の皆様にとっても、夏休みの最大の課題は『自由研究』ではないでしょうか。

自由研究の歴史は古く、1947年に教科として「子どもがそれぞれに関心を持ったことに取り組む時間」という目的の元に始まり、

その後、教科としては廃止されましたが、夏休みの宿題として復活しました。

自由研究に関しては、学校現場でもいろいろと議論されています。自由研究は任意という学校も増えています。

そんな中、萩中小学校では、今年から「自由研究」ではなく、『自由学習』というタイトルで夏休みの課題としました。

ある民間企業の調査では、自由研究に親が関わった割合が9割を超えていたそうです。

私(副校長)も、子供3人、毎年必ず関わってきました(笑)。成人した我が子に小学生の頃の夏休みの宿題について聞くと、良いも悪いも

思い出すのは自由研究のことばかりでした。“調べる”“作る”“まとめる”等々、自由研究で体験した時間は決して無駄ではなかったと思っています。

令和7年度 萩中小のこどもたちの夏の作品が、今日から来週9月8日月曜日まで、各教室、教室前廊下、に展示されています。

各日15時から16時30分まで自由にご鑑賞いただけますので、ぜひ足をお運びください。

【お願い】・正面玄関 主事室前名簿にお名前をお書きください。 ・名札の着用をお願いします。

4年生の作品

3年生の作品

9月3日(水曜) 2学期の学校生活が始まって

《2学期始まって3日目の様子》

2学期が始まり、学校生活も3日目を迎えました。

昨日からは給食や午後の授業も始まり、こどもたちは否応なしに学校生活モードに戻されたかな(笑)と感じています。

猛暑が続いているので、残念ながら休み時間の校庭遊びはストップされているのがかわいそうですが、

来週からは校庭で元気よく遊びながら学校生活を楽しんでもらいたいと思っています。

今日は1年生から6年生までの全学級の授業の様子を参観してきました。

まだもう少し、学習モードに戻るには時間の必要な児童も見られますが、

先生たちの工夫で、学習に向かう姿勢が、全体的には見られました。

長い長い2学期です。あせらず、のんびりの学校生活を過ごさせていきたいです。

1年1組 音楽

2年1組 算数

2年2組 算数

3年1組 体育

4年1組 算数

4年2組 算数

5年1組 国語

6年1組 理科

6年2組 夏の自由学習発表

9月2日(火曜) この夏一番成長したもの

《萩中田んぼの稲》

今年の夏は、暑さだけでなく水不足にも悩まされているというニュースを度々耳にしました。

地域によっては、米作りにも多少影響が出たようです。

そんな中、“萩中田んぼ”では、順調に稲が生長し、間もなく収穫を迎えます。

5月の田起こし・田植えから始まり、5年1組のこどもたちと担任の嶋田先生で丹精込めて育て、

さらには主事さん、警備さんにもご協力いただき、見事に立派な稲が実りました。

稲穂が黄金色になり、籾の緑色が黄色くなってきました。

あともう少しで、籾の緑色が全て黄金色に変わりそうです。

5年生が予定している稲刈りは、9月30日となっています。

どれだけのお米が収穫できるか、今からとても楽しみです。

鳥よけネットも設置した萩中田んぼ

どの稲も順調に生長

あと少しで籾の緑色も黄金色に!

どれだけ収穫できるか楽しみです

令和7年度2学期スタート

《2学期79日間のスタートです》

暑い暑い夏休みを過ごしたこどもたちが萩中小学校に戻ってきました。

いい色に日焼けしたこどもたち、目を輝かせて登校してきた子、眠そうな目をこすりながら登校してきた子、

まだ夏休みを続けたいとちょっと寂しそうな表情の子、等々。でも、どの子も、心も体も一回り大きく成長した様子が伺えます。

今日から2学期、1年間で一番長い79日間の学校生活がスタートしました。

始業式では、校長先生から、夏休みの楽しかった思い出を大切にしながら、2学期の生活リズムを取り戻しましょうというお話や、2学期の行事について、そして「あいさついっぱいの萩中小」でがんばっていきましょうというお話がありました。

児童代表の言葉では、5年1組の西村美春さんが、1学期を自己評価して2学期に頑張りたい学習内容について、原稿を持たずに暗唱しました。さすが高学年という発表に大きな拍手が送られました。

また、校歌斉唱では、ピアノ伴奏を6年2組の出川彩千南さんが行いました。素晴らしい伴奏に大きな拍手が送られました。

2学期は、大きな行事としては『開校70周年記念集会&式典』が行われます。それ以外にも、社会科見学、移動教室、生活科見学など、盛り沢山です。健康に留意しながら、元気いっぱい活動させていきたいです。

保護者の皆様には、今学期も学校教育へのご理解とご協力を、どうぞよろしくお願いします。

校長先生のお話

児童代表の言葉 5年1組 西村さん

校歌ピアノ伴奏 6年2組 出川さん

元気いっぱいのこどもたち

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ