校長室の窓 子どもの心の宝探し(2024年9月~12月)

更新日:2024年12月24日

2学期の合い言葉は「アウトプットの達人」です

- 小さな親切運動「朝のあいさつ運動」(2024年12月24日)

- 全校朝会「小さな親切運動について」(2024年12月23日)

- 2年生 ジャイアンツアカデミー(2024年10月21日)

- 第28回大田区小学生大絵画展 入選者を表彰(2024年9月30日)

- 6年生家庭科 矢口文化芸術展に向けたチャレンジ(2024年9月27日)

- 「たくさんあるね」 3年生防火設備調べ(2024年9月24日)

- 中学生の職場体験(2024年9月18日)

- オクリンクプラスの活用(2024年9月17日)

- 教員研修 教科「おおたの未来づくり」について深め合い(2024年9月10日)

- 6年生 狂言教室「柿山伏」(2024年9月10日)

- 夏休みに結果を出した2つのチーム(2024年9月4日)

小さな親切運動「朝のあいさつ運動」(2024年12月24日)

小さな親切運動あいさつたすきをかけて「おはようございます!」

昨日の全校朝会で、「小さな親切」運動の中のあいさつ運動について、「あいさつ運動をやってみたい!という子は、たすきを貸してあげるから、登校したら校長室に来てください。」と呼びかけたところ、今朝、早くも5名の児童が集ってくれました。1年生2名、2年生1名、4年生1名、6年生1名です。

自発的に行動しているため、モチベーションがかなり高く、正門であいさつする声は元気いっぱい、やる気いっぱい。登校してくる児童がみんな笑顔になっていったことはもちろん、出勤で正門前を通って矢口渡駅へ向かう地域の大人の皆さんの注目も集まりました。

朝、正門で児童にあいさつと声掛けをしている養護教諭からは、「あいさつ運動に参加した5人だけでなく、子供たちみんな、いつもより良い感じのあいさつを今日はしていますね。」と実感のこもった言葉がありました。

この「たすきがけ」のあいさつ運動は、明日で終わりではなく、年が明けた1月にも続けて行います。今日の5名だけでなく、たくさんのお友達がたすきをかけてあいさつできると、矢口渡地域はもっともっと良い街になりますね。

なんなら、PTAの皆さんも参加しませんか。

全校朝会「小さな親切運動について」(2024年12月23日)

「小さな親切」運動本部から本校に贈られたたすき

皆さん、寒いですね、毎日ね。今日はこのようなたすきをかけています。「あいさつ運動を広めよう!」と書いてあるたすきです。そのわけを今から話していきます。

皆さんの登下校を守ってくれている「スマイルネット」という大人のチームがあることはご存じかと思います。このたびスマイルネットさんが「小さな親切運動本部」から表彰されました。なぜ表彰されたのかをお伝えします。

赤コースから登校してくる皆さんは、毎朝のように会っていると思いますけれど、郵便局のKさんがいつも立っていて、皆さんにあいさつをしているかと思います。皆さんもKさんにあいさつをしているかと思います。その様子を「小さな親切運動本部」という団体の全国副代表をしている小林和明さんという方が見ていたのです。なんと小林さんは矢口小の卒業生で、皆さんの大先輩です。また城南信用金庫の名誉顧問という偉い役に就いている方です。

この方が偶然、Kさんの朝のあいさつをしている姿を見た。「素晴らしいことをしているな」ということでKさんを表彰しようと思ったそうです。しかし、話がどんどん進んでいって、「私だけではなくて、町中で皆さんが子供たちのことを見守っているんです。」ということを伝えたところ、「ではスマイルネット全体を表彰しよう」ということになったのです。このような表彰までの経緯がありました。

ここで皆さんにお願いがあります。とくに赤コースの人にお願いです。スマイルネットの方々に町でお会いしたり、あいさつをしたりするときに、「小さな親切章、おめでとうございます」とか「表彰されたそうですね、おめでとうございます」という言葉を伝えてください。きっと喜んでくれると思います。皆さんがスマイルネットが表彰されたことを知っているということでね。たとえば矢口農園にいつもいらっしゃるSさんもスマイルネットの方ですから、矢口農園でお会いしたときに、「表彰、おめでとうございます」と皆さんの言葉で伝えてください。それが皆さんの「小さな親切運動」になります。

ところで、「小さな親切運動」とはいったい何なのかということを説明します。

1963年の東京大学の卒業式で茅学長先生が式辞で話した内容から運動が始まったということです。茅学長先生はこのように言っています。

「知識というものは持っているだけでは何の役にも立ちません。東京大学を卒業しても知識だけでは社会の役には立たない。どうしたらよいか。それは知識(インプット)を使って、何らかの行動(アウトプット)をすることで、皆さんの人格が高まっていくのです。」

ということを卒業式で話しました。その卒業式の話の中で一つだけ紹介します。

「数ヶ月前の夕刊にこんな話が出ていました。あるバスの停留場で、ひとかたまりの人々が、夕暮れの中にバスの来るのを待っておりました。そのとき、夕刊配達の子が自転車に乗ってそこまできたとき、何かのはずみにチェーンをはずしてしまいました。すると、この群れの中から、一人のおじいさんが現れて、「こうしてチェーンをはめるんだよ。わたしは自転車屋だから上手だ」と言って、あっという間に修理してしまいました。すると、これを店の中から見ていた八百屋のおばさんが、水を入れたバケツとセッケンと手ぬぐいを持って来て、手が汚れたろうからお洗いなさい、と言ったのです。するとおじさんは、「お前は急ぐだろうから」と言って、夕刊配達に先に洗わせ、自分はあとから洗って、おばさんに有難う、と言ってお礼をし、ちょうとそこにきたバスに乗った。これを一部始終見ていた人々の心は、何か知れぬあたたかいものでいっぱいになったというのです。」(「小さな親切」運動本部サイトより転載)

このようなことが自然にできることが、小さな親切ということになっていくのではないでしょうか。じつはこういう小さな親切の積み重ねが、社会を良くするきっかけになるのだということを、東京大学の茅学長先生が教えてくれました。

さて、このようなことを矢口小の皆さんも、もうやっているのですよ。皆さんは商店街や町を盛り上げていく学習をしていますよね。今週は安方商店街で4年生が「写真俳句会」をやりますよ。こういうことが「小さな親切運動」です。それから皆さんは、「あいさつ日本一」を合い言葉にして、あいさつをしっかりりましょうと呼び掛けあっていますよね。Kさんだってあいさつで表彰されたのです。私は先ほど紹介した副代表の小林さんに、「ぜひ矢口小学校の子供たちも表彰してくれませんか」とお願いはしておきました。どうなるかは分かりません。また最近やりました「地域清掃」も小さな親切のひとつです。たくさんやっています皆さんは。非常に素晴らしい学校だと私は思います。

さて、先ほど私がかけていたたすきがありますが、「小さな親切運動本部」から5本たすきをいただきました。だれか先着5名、朝のあいさつをやる気がある人、やってみたいなと思った人、いませんか。たすきを貸してあげます。朝、学校に来たら校長室に来て、「あいさつ運動、やります!」と言ってくれれば、たすきをお貸ししますので、ぜひ自分から来てくださいね。これが最高の「小さな親切運動」になると思います。

【4年生写真俳句会の宣伝】

ぼくたち4年生は、総合で「わたしたちが発信します」という学習をしました。社会で東京染小紋を学習したので「オリジナル矢口小紋」を作りました。国語で俳句を学習したので、たくさんの「写真俳句」を詠みました。これらの学習を生かして、いつもお世話になっている安方商店街を盛り上げる何かをしようということになりました。

そこで私たちは「それいけ安方商店街 こども句会」を計画しました。期間は12月24日(火曜)から12月27日(金曜)、場所は「Gallery futari」さんと安方商店街17店舗です。「Gallery futari」さんと安方商店街17店舗に写真俳句が貼ってあります。4年生全員99人分です。写真俳句のすみに番号がついているので、ひとつ選んで投票してください。投票用紙とマップは、「Gallery futari」さんと「もりた屋」さんで配っています。投票箱は「Gallery futari」さん、「もりた屋」さん、「華栄」さんにあります。

くわしくは今日配布するチラシを見てください。たくさんの参加をお待ちしています。

「小さな親切表彰」を受けるスマイルネット

地域の皆様あっての矢口小学校です

2年生 ジャイアンツアカデミー(2024年10月21日)

とてもよい秋晴れの中、2年生は2~4時間目、各学級ごとに1時間ずつ、読売ジャイアンツの方々に来ていただき、「ジャイアンツアカデミー」という野球教室を開いていただきました。ジャイアンツアカデミーの先生の中には、本校の保護者の方もいらっしゃいます。ご協力に心より感謝申し上げます。

2年生ですと、野球に関しては投げ方すら知らない子もたくさんいますので、教え甲斐があったのではないでしょうか。プロ野球球団の方々が教えてくれるということで、2年生の子供たちも、いつも以上に素直に、そして一生懸命に話を聞き、教えてくださったことをやろうとしていました。

第28回大田区小学生大絵画展入選者を表彰(2024年9月30日)

今日の全校朝会で次の子供たちを表彰しました。

(エアライン賞)3年2組 K.Sさん 6年2組 S.Tさん

(バス賞)6年2組 I.Sさん

(羽田空港賞)3年3組 N.Kさん 4年1組 T.Sさん 4年2組 K.Mさん 5年1組 I.Tさん

入選、おめでとうございます。

6年生家庭科 矢口文化芸術展に向けたチャレンジ(2024年9月27日)

どんなふうに染まったか広げて確認

6年生の家庭科では矢口文化芸術展に向けての創作活動に取り組みはじめました。できあいの市販教材ではなく、自分たちで白布を染め、世界に一つしかない模様を生み出して制作に入ります。今日は「リアクト」という染料を使って様々な色や染色方法を選んで試行錯誤しながら作業をしていました。「みやこ染め」ということだそうです。染色方法には「しぼり染め」「夢しぼり」「板じめしぼり」「自由に染める」など、各自が選んだ方法で染めることができますので、子供たちは本当に楽しそうに活動していました。

私の近くにいた女子が笑顔で、「校長先生のYシャツにしぶきが飛んじゃったら消えなくなるから、近くに来ないで!」とご注意がありましたが、私からは「もし付いてしまったら、そのまま全部染めてしまえばよいから気にしないで。」という提案をしました。心の垣根のない矢口小学校の子供たちの良さが出た会話だなと思いました。

網を使う方法で染めてみる

サンプルはこの写真のような感じ

「たくさんあるね」 3年生防火設備調べ(2024年9月24日)

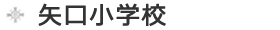

「どこにあるかな?」

3年生社会科では校舎内の「防火設備」がどこにあるのか実地調査をしています。学校は500名を超える大規模施設に該当しますので、防火設備はあらゆるところにあります。3年生は校舎配置図を手にして、上下左右を見ながら、「煙探知機」「熱探知機」「消火栓」などを探しています。

この学習がきっかけになり、自宅やご近所、そして通学路上にある防火設備にも気づいてくれるとよいので、ぜひ御家庭でも話題にしてください。

この学習が導入となって、最終的には消防署を見学させていただくという流れになります。

「見つけたら校舎図にシールを貼ろう」

「消火栓はいくつもあるんだね」

中学生の職場体験(2024年9月18日)

登校時間に正門であいさつする中学生

今日から3日間、地元の安方中学校2年生4名が矢口小学校に来て、キャリア教育として「職場体験」の学習を行います。

この職場体験は毎年この時期に受け入れている学習協力なので、矢口小学校では昨年度から3日間の体験カリキュラムを編成し、主に教員の仕事と用務員の仕事に取り組んでもらっています。

文部科学省から出されている「中学校職場体験ガイド」には次のように示されています。

1.職場体験が求められる背景

職場体験が求められる背景として、子どもたちの生活や意識の変容、学校から社会への移行をめぐる様々な課題、そして、何よりも望ましい勤労観、職業観を育む体験活動等の不足が指摘されています。

2.職場体験の必要性

職場体験には、生徒が直接働く人と接することにより、また、実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、生きることの尊さを実感させることが求められています。また、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など培うことのできる教育活動として、重要な意味を持っています。

(3)職場体験の意義

・望ましい勤労観、職業観の育成

・学ぶこと、働くことの意義の理解、及びその関連性の把握

・啓発的経験と進路意識の伸長

・職業生活、社会生活に必要な知識、技術・技能の習得への理解や関心

・社会の構成員として共に生きる心を養い、社会奉仕の精神の涵養 等

さらに中学校での職場体験につながる小学校時代のキャリア教育として次のように示されています。

1 進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期

・自己及び他者への積極的関心の形成・発展

・身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上

・夢や希望、憧れる自己イメージの獲得

・勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成

2 体験的活動(例)

・街の探検

・家族の仕事調べ

・インタビュー

・商店街での職場見学・体験

3 児童の感想から

・いっぱいおもしろいのをみて楽しかった。

・いつも私たちをまもってくれてありがとう。

・大きくなったら、私も看護師さんになりたいな。

・お店で働いている人は、みているよりずっとたいへんだな。

・いろいろな仕事を見て、夢がまた増えました。

・うちのお父さん、お母さんの仕事もたいへんだなと思った。

大田区では5,6年生で学習する教科「おおたの未来づくり」こそ、まさにキャリア教育であり、今後、中学校との連携(つながり・系統性)もますます重要になっていくことでしょう。

さて、この職場体験の記事を読まれた保護者の方は、ぜひご家庭で次のような視点の会話をお願いしたいと期待します。これもまた、文部科学省「中学校職場体験ガイド」に示されている内容です。

【学校と家庭・保護者との連携を生かした在り方)

勤労観、職業観を育成する上で基礎となるのは、家庭における手伝いである。家庭の中での役割分担を通して、子どもたちの役割認識、分担された仕事への責任感、家族としての自分の立場などを体得していくことができる。その意味では、幼児期からの家庭のしつけを含めて、保護者の担う部分が大きい。したがって、保護者が学校生活、職場体験等での子どもの感想を聞いたり、保護者の勤労観、職業観を話したりすることは、非常に有効である。さらに職場体験の前後はもちろんのこと、入学時期から家庭・保護者と学校とが連携を図っていくことが重要である。

1年生の教室でハンコを押してあげる活動

校庭では体育の授業を指導する体験

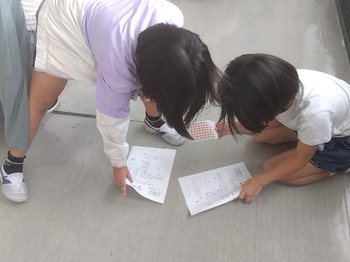

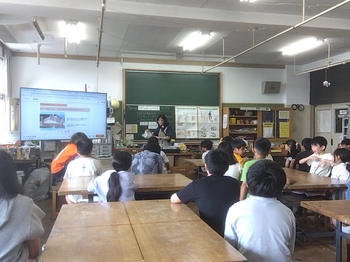

オクリンクプラスの活用(2024年9月17日)

オクリンクプラスで授業の導入

写真入りのふりかえり文

東京都の公立小学校校長の大きな責務として授業観察があります。この授業観察を通して、各教員が行う授業の長所や改善点を客観的に評価し、伝えることで人材育成を図ります。

今日は2学期最初の授業観察として、4年生の図画工作を参観させてもらいました。ここでとても効果的に使われていたのが、パソコン教材として新しく入った「オクリンクプラス」です。前の学習のまとめで作った制作結果の「写真入りふりかえり」をパソコンから全員に提出させていて、それを担当教員が次々に紹介していきました。とても効率の良い学習交流といってよいでしょう。その子の考えを写真入りで見ることで、どんなことを考え、どのような工夫をしようとしているのか、子供同士の相互理解が深まり、その後の個人制作の時間には、同じグループで協力したり、アドバイスをしたりしながら、楽しそうに学習をしていました。

図工作品はアナログですが、そこにデジタルを効果的に入れることで、授業が分かりやすくなるという好事例を見せてもらいました。

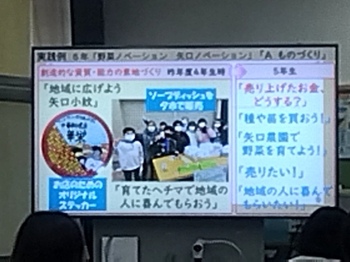

教員研修 教科「おおたの未来づくり」について深め合い(2024年9月10日)

教員全員で研修会

この夏休み、大田区のすべての学校の教員は、新教科「おおたの未来づくり」について、個人でオンデマンド研修を行い、その成果を持ち寄って、校内研修を実施し、全員の力量を高めるということが義務付けられていました。私たち矢口小学校は、令和5年11月29日に「おおたの未来づくり」に関する研究発表会を開き、先進事例を作ってきましたが、公立学校というのは教員の異動人事が必ずありますので、他地区から異動してきた教員や新人教員は、教科「おおたの未来づくり」について一から学ばないといけません。そのためには今後毎年、この教科「おおたの未来づくり」に関する校内研修を重ねる必要があるでしょう。

矢口小学校の教員は、2学期が始まってすぐの9月3日(火曜)に、各自学んだ内容をテーマごと分かれて報告交流しあい、それをグループで集約したプレゼンテーションにして、9月10日(火曜)に発表会を行いました。

プレゼンテーション内容は、この教科「おおたの未来づくり」について、どのように説明したら相手に理解してもらえるかという課題です。10日に発表してくれたのは「5年生児童」「保護者」「異動教員・新人教員」に対して、どのような内容で説明したらよいかという報告でした。

校長としては、さすが矢口小学校の教員はよく学んでいると、とても嬉しくなった研修会でした。

児童にはこれまでの先輩が取り組んだことを紹介したら分かりやすいのではないでしょうか

保護者の皆さんにはポータルサイトの紹介動画が分かりやすいと思います

新しく矢口小に来た教員には、これまでの3年間で使ってきた内部資料がたくさんあるから伝えられるね

矢口小は「地域とともに」歩んでいきましょう!

6年生 狂言教室「柿山伏」(2024年9月10日)

狂言「柿山伏」を鑑賞する6年生

今日は3校時に公益財団法人「大田区文化振興協会」が主催する伝統芸能体験で、有名な野村万作の会の狂言師の皆さんに来ていただき、6年生が狂言鑑賞と体験ワークショップをしていただくことができました。

鑑賞の前に狂言についてのレクチャーがあり、狂言とは「このあたりの者でござる」と始まりのように、矢口だったらこの矢口あたりの者と、身近な日常の出来事を、失敗談として喜劇化したものであることを教えていただきました。さらには、大道具などをほぼ使わず演技していくので、鑑賞する側の想像力も大いに働かせることが大事だということ。強めの映像文化に慣れすぎた今の子供たちには、このように自分の脳を働かせながら演技を見るということは大切なことだと私も思います。

狂言鑑賞は有名な「柿山伏」でした。山伏が柿の木から何個も柿をもいでは食べてしまう(盗み食いしてしまう)様子は、想像力を働かせれば、本当に大きな甘い柿をうまそうに「あむあむ」食べている場面が見えてきます。

鑑賞後は、狂言の表現の仕方を体験しました。

この記事に学習教材として2年前に作成した資料を再掲載しておきます。

夏休みに結果を出した2つのチーム(2024年9月4日)

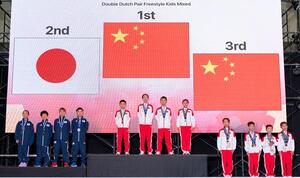

ダブルダッチ アジア大会銀メダル(画像:ダブルダッチアジア大会サイトより転載)

バレーボール 東京都夏季大会ブロック優勝(画像:東京都小学生バレーボール連盟サイトより転載)

1学期の終業式で、「この夏休み何かの代表になって大会やコンクールに出場する人やチームは紹介しますから、舞台に上がってきましょう。」と呼びかけ、全校に紹介した2チーム(ダブルダッチチーム、バレーボールチーム)が練習を頑張り、優秀な成績を残しました。

パリオリンピック・パラリンピックも注目された今年の夏休みでしたが、バドミントン競技で銅メダルを取った志田選手が座右の銘にしている「コツコツが勝つコツ」という言葉のように、いつもコツコツ練習しているこの2チームだからこそ、出せた成績なのだと思います。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ