校長室の窓 子どもの心の宝探し(2024年4~5月)

更新日:2024年5月13日

今年度もできる限りの情報を発信します。1学期の合い言葉は「アウトプットの名人」です。

目次

- 全校朝会の話「アウトプットの名人」(5月13日)

- ひろがれ!こどもの「いいとこみつけ」(5月1日)

- 私たち教育者が目指すのは、授業による児童の変容 (2024年4月17日 4年3組での指導記録)

- 「英語授業の革命的変化」に「棒体操の伝統」(4月16日)

- 新学期スタートの様子(4月9日)

- 1年生を迎えるための準備を頑張る6年生と2年生(4月5日)

全校朝会の話「アウトプットの名人」(5月13日)

画面に映したカエルパペット

【6年生のあいさつ】

今週は運動会日程が始まります。けがをしないようにがんばりましょう。今日は4,5,6年生のクラブ活動があります。2回目のクラブ活動、皆さんがんばりましょう。校長先生や先生方といっしょに朝のあいさつをしましょう。おはようございます。

【校長の話】

おはようございまーす。今日は雨が降っているので、カエルくんは喜んでいます。皆さん、元気ですか。反応を聞いてみようかな。1年生の皆さん、元気ですか。(はーいという大きな声)

1学期の合い言葉「アウトプットの名人」という画面を出しています。月曜朝会がなかなかなかったので、この合い言葉を皆さんにたくさんお伝えする機会がなくて、たいへん残念に思っていました。今日はスライドを見ながら、アウトプットの名人ということについて考えていきましょう。

アウトプットとインプットという言葉があります。インプットというのは皆さんがよく教室で行っていることです。インプットとは日本語で入力といいます。入力とは君たちにとって何をすることかというと、たとえば授業中に話をきくとか、教科書を読むとか、図書室へ行って本を読んだりとかします。それから1年生は今、ひらがなとかかたかなを覚える勉強をしていると思います。他の学年の皆さんは、漢字を覚えたり、英語を覚えたりということをしていますよね。このようなことを全部、頭の中に入れていくインプットといいます。あとは最近ではNHKの学習動画を見たり、家に帰ってからいろいろなテレビ番組を見る人もいるかと思います。そういう映像動画を見て、自分の頭の中に情報を入れていくこともインプットといいます。

さて、インプットに対してアウトプットという言葉があります。今度は出していく、出力する。頭の中にある考えたことを出していく。これをアウトプットといいます。このアウトプットの名人になりましょうよというのが、1学期に私から皆さんに言いたいことなのです。

話をきくというインプットしたなら、「自分はこのように思うよ。」と意見を言う。これをアウトプットといいますね。本を読んだり、動画を見たり、映画見たりしたら、それだけで終わらせないで、感想文を書いてみたり。それだと少し難しいと思ったら、その絵をかいてみたり。絵もちょっと難しいという人は、見たことを友達に紹介してみる。「昨日さ、ゴジラの映画見に行ったんだけどさ、ゴジラの迫力がすごかったんだよね。今度いっしょに見に行かない?」というように紹介することだけでもアウトプットすることになります。また、字を覚えたって、それを使わなかったら1週間でたちまち忘れますよ。漢字を覚えたらすぐに使う。使うために文を書かないと使えませんからね。漢字1個1個を30回も40回も練習したって面白くありません。自分の考えを文章に書き残していって、そこに漢字を使っていく。これが最高のアウトプット学習です。

次。人やっていることを見て、マネをしていくというのもアウトプットになります。ボールを投げるのがとても上手な人がいた。体育で自分もボールを上手に投げてみたい、速いボールを投げてみたい。そこで、速く投げられる人のことをマネしてみよう。同じようにやってみよう。これもアウトプットです。

次。先生が自分のことをほめてくれた。とてもうれしかった。でも無表情だったら先生だって、もう一回この子をほめたいなんて思わないですよね。先生にほめられたら「うれしいな!」と最高の笑顔を返してあげることもアウトプットです。

次。これは私が小学校時代にけっこうやっていました。社会の勉強で日本のことを学びます。その勉強したことをもとにして、日本旅行ゲームを作りました。すごく楽しくて、みんなで日本旅行ゲームで遊びました。これもアウトプットです。今の時代、みんなはもっとレベル高くいけると思いますよ。たとえば勉強したことをプログラミングをして、みんなを楽しませるということもアウトプットです。アウトプットしていくと楽しいですよ。

さて、まだあります。これは大人もまだ分かっていないことがあるぞということで、先生たちにも伝えたいことです。アウトプットとは「伝える」ということだけではありません。「伝える」というのは「コミュニケーション」となります。人とやり取りをする。これが伝えるということです。アウトプットというのは、あえて誰かに伝えなくても、自分の中だけでも出していくということだけでもいいのです。必ず人に伝えなくてはならないということではありません。自分の中に入れた勉強したこと、体験したことを、とりあえず外に出して何かに残す。そのおすすめが、ここに書いてある「学習日記」とか「自分日記」を書いてみたらどうですかということです。勉強したらただちに書き残す。これをすることで、君たちの頭がとてつもなく良くなります。

これから紹介するのは、私が教えていた4年生のやり方です。「日記新聞」というのを毎日書いていたのです。毎日どころかね、書くことに楽しさを見つけた子は、1日に30枚くらい書いていましたよ。写真にあるようなA4サイズの新聞です。学級28人で1年間15000枚以上書いていきました。なにかがあったらすぐにこの日記新聞を書くという習慣が身についてしまいましたので、1時間目が終わったらみんな書き出しているという感じになっていました。これを書き続けた結果、その子たちの感想です。

「新聞を書くことが楽しくて楽しくて、何かあるたびに書いてしまいます。授業が終わったら、勉強したことを書き、楽しいことがあったらすぐに新聞に書きます。私はマイ新聞を1000号は書きたいです。」

このように書いたのはゴールデンウィーク明けくらいの時期でしたから、今くらいですね。その時にもう「私は1000号書くという、1年間の目標が決まっていたのですから、勉強ができるようになるのは当然ですね。

「みなさん、新聞を楽しんでいますか?? 私は最近です。楽しみ始めたのは。たしか800号こして、900号行くちょい前の時でした。自然に楽しくなってきました。自分で書いていて、読み返すと笑っちゃう時があります。なので楽しめばいいのです。楽しんだだけじゃだめだと思うけれど。でも、私は楽しんでたからここまで行けたんだと思います。」

この人は1500号まで書いた子です。やりつづければ楽しくなる。アウトプットし続ければ、そのうち自分の中の何かが変わっていくという事例です。

1学期の合い言葉「アウトプットの名人」です。先生たちもアウトプットに挑戦中です。こどもたちの「いいとこみつけ」というのを始めています。皆さんのいいところを見つけたら、すぐに書き残すという挑戦です。皆さんもぜひ、文字で書いてみたり、体で何かをやってみたり、そして誰かにお話ししてみたり、こういうことはとても大事なのです。矢口小学校は今、509人のこどもがいますが、皆さん全員が「アウトプットの名人」になってほしいなと祈っています。

今年はこういう話をたくさんしていきます。次回は「アウトプットの基本法則」というお話をします。

【週の生活目標】服装を調節しよう

ひろがれ!こどもの「いいとこみつけ」(5月1日)

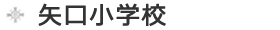

ICT機器にある「いいとこみつけ」システム

本校は今年度から通知表の所見を学年末の1回のみとすることに変更しました。数々ある変更ポイントの中でも大きな変更点だと思っております。このような通知表所見を先行取組している他校の情報を確認したところ、学年末だけだと3学期のことに偏りすぎることがあり、1,2学期のことが書かれないという課題が生じていると聞きました。そこで、この問題を解決するために、本校では教員がこどもたちの行動記録を書き残していくことを習慣にしようと呼び掛けました。これは担任教員に限らず、誰もが気付いた時に、1~2分でよいから、こどものよいところを文章にしていく取組です。

写真をご覧ください。個人情報を削除して掲載しました。だれの「いいとこみつけ」か分かりませんが、6年生のある子のことを記録しています。書いているのは、校長の私と、もう一人の担任ではない教員です。朝のあいさつのことで書いていますが、この時間、担任は教室でこどもたちを迎えているため、この場面を目にすることはありません。しかし、他の教員がこのように。こどもの「いいとこみつけ」で記録を残すことで、たくさんの教員の目でこどもの良さを評価できる。これは素晴らしいことではありませんか。

生活指導という面からも、この「いいとこみつけ」システムは、きっと効果を発揮します。私が江東区の教員として教務主幹をしていた頃、「生活指導推進校」という区の研究指定を受けていたので、「二十四の瞳作戦」というものを提案し、教員全員で実践した経験があります。これは今回の「いいとこみつけシステム」と同じ考え方で、たくさんの教員の目でこどもたちの長所を見つけていきましょう。そういう教員の努力は学校全体の潜在意識の変革に必ずつながるから、その変革をもって、区の研究発表会に提案していきましょうと共通理解して実践しました。その結果、予想通りに学校のこどもたちと教員との関係が良くなり、教育委員会の担当指導主事が「考えられないほどの変化だ」と言うほど学校が良くなりました。

「いいとのみつけ」でこどもたちの良い面をたくさん見つける教員集団。その言葉を聞くだけで、なんだか気持ちよくありませんか。そして、自分でも気付かなかった「いいとこ」を、担任の先生からも、他の先生からも伝えられるこども。何とも言えないその子の笑顔が想像できませんか。

この「いいとこみつけ」も参考資料にしながら、保護者の皆様には、担任教員から学校でのお子様の様子をていねいにお伝えすることができると思います。

どんどんひろがれ!こどもの「いいとこみつけ」

私たち教育者が目指すのは、授業による児童の変容 (2024年4月17日 4年3組での指導記録)

校長として、本校の教職員向けに発行している校長通信を初めて公開します。

PDFファイルのデータとしてアップします。

「英語の授業の革命的変化」に「棒体操の伝統」(4月16日)

3年1組の英語の様子

全体保護者会でも簡単にお伝えしていますが、今年度の英語の学習は良い方に激変しています。

まず、これまでは学級担任による指導をしていましたが、英語指導専門の講師を2名採用しました。この講師が英語を専門的に指導していきます。さらに今年度ALTとして派遣されている女性の指導力と表現力がとても高く、ALTに本来求めている「こどもたちのスピーキングのお手本となること」と「ヒアリングでこどもたちの耳を鍛えること」については、レベルの高さが抜け出ています。

講師2名の連携もどうやら良いようで、私から1名の方に「日本語はほとんど使わないで、オールイングリッシュで授業をしてほしい」と要望すると、もう1名の方もそれに応じて、今日の指導を英語だけで行っていました。こうした指導でこどもたちの何が変わるかというと、英語しか耳にしないために、「英語脳(このような表現があるかどうか分かりませんが)」という脳の別の場所が鍛えられると思います。

加えて、コミュニケーション能力育成のためのボディランゲイジも指導内容に含まれるので、講師2名、ALT1名、この3名の豊かな表現力がこどもたちにも伝播すれば、これまでとは全く違った成長をしてくれる可能性があります。

良い授業は良い子を育てるのは当たり前です。英語は土曜授業での公開をすることが難しいので、火曜から金曜までの間で、お時間を作ることができる保護者の方は、副校長に連絡を入れて、ぜひ参観してください。

また、6年生は今週から、早くも運動会表現運動の「棒体操」の練習に入りました。この棒体操の伝統については、過去に記事を書いたことがありますので、こちらに転記しておきます。

「矢口小の運動会では、5,6年生による『棒体操』という、太い竹の棒を使った組立体操が伝統になっているから、やらせてほしい。」と校長着任1年目(令和元年度)に5年担任より相談を受け、詳しく聞いてみると、何も使わない組立体操よりは安全性がありそうな感じを受けましたので承認しました。確かに、他校にはない独特の組立体操で、一般的なものよりも一人一人の姿がよく見えるという利点もあり、よく考えられた演技だと感想をもちました。 次の年(令和2年度)も高学年担任の皆さんは、棒体操の演技を6年生児童から5年生児童に引き継がせたいという思いをもち、それが今年度(令和6年度)にも伝統として続いています。

コロナ禍の2年目当時、私がこだわったことが、「矢口の伝統を引き継ぐというけれども、そもそも棒体操の伝統とはいったい何なのか?」ということです。棒体操という組立体操の形(やり方)だけを引き継ぐというならば、コロナ禍でもあったので、子供同士で引き継がなくても、通常の運動会ができるようになった時に、もっと新しい伝統を創っていけばよいと思ったのです。

そこで、井上の「棒体操調査」が始まりました。

矢口小の棒体操は、1996年(平成8年)の6年生から始まりました。この前年までは、5,6年合同の普通の組立体操を行っていました。翌年の1997年(平成9年)からは、5,6年合同で棒体操を行うようになります。当時は第25代・矢部憲司校長先生。担任は池田博先生、大澤町子先生、鷲見二朗先生の3名。1996年というのは、開校105年の年になります。

ここまでの情報から予想すると、きっと105周年を記念して、当時の6年生担任が何かできないかと考え、おそらくどこかの高校で取り組まれていた棒体操を導入したのではないかと思われます。それ以来、コロナ禍でも棒体操演技を継承し、今年で27年目を迎えます。

伝統の棒体操の練習始まる

まずは6年生が去年のことを思い出す

新学期スタートの様子(4月9日)

学年はじめの日を小学校教育ではよく、「学年開き」とか「学級開き」といいます。今日がその日でした。どの教室でもこどもたちは新しいクラスメイトや担任といった新人間関係と出会い、ワクワク感にあふれているのが今日です。1年生や今年新たに矢口小の教員になった学級の様子を校長として見に行きました。

3年生のこどもたちは、気軽に話しかけてくれます。「校長先生、私はスイミングを習っているのですが、何級だと思いますか。」「校長先生、私のお父さんは中学校の数学の先生をしています。」「校長先生、手をつないでください。」など、どんどん関わってくる姿に、さすが矢口のこどもはオープンマインドだなと再確認しました。

また、今日は大雨で休み時間に校庭が使えないため、3年生女子6名が校長室まで遊びに来て、百人一首の「坊主めくり女子会」が開かれました。3月までは6年生の女子がトランプの「大富豪女子会」を続けていましたが、休み時間の校長室開放もどうやら3年生に引き継がれそうな気配がします。教室に帰る際に、「明日も来ようよ」と話しながら帰っていきましたので。

1年1組の学級開き 担任の先生は矢口小学校で一番若い

1年2組の学級開き 学校に登校したらすぐにやることをていねいに教えています

1年3組の学級開き トイレに行ってきますという子がいたのでトイレを見に行くと、どの学級からもたくさんの1年生がトイレに来ていました。緊張しているかな。

3年3組ではさっそく席替えです 机・椅子のサイズを体に合わせてからお引越し

3年3組の担任は今年異動してきたので、「担任の先生プロフィールクイズ」の答え合わせで盛り上がっていました

5年3組も今年来た先生 5年生はたくさんの教科書に自分で記名をしました。

1年生を迎えるための準備を頑張る6年生と2年生(4月5日)

体育館で入学式にために椅子を並べる6年生

教室で飾りをつけたり、教科書を机に置いたりして準備する6年生

2年生はまず教室で歓迎演奏の打ち合わせ

体育館に移動して入学式の2年生演奏のリハーサル

今日から令和6年度のスタートといってもよい2年生と6年生による前日準備作業を行いました。

6年生は9時に登校し、はじめに2年生以上の教室の荷物移動や掃除をしました。次に体育館準備、1年生教室準備、1年生に渡す教科書や教材などを整えるチームに分かれて、それぞれ作業をしました。今年も矢口の6年生は最高学年の自覚と責任感が強く、本当にテキパキと作業を進めてくれるため、予定していた時刻よりもかなり早く準備が終わりました。そのおかげで、2年生として予定していなかった歓迎演奏の「体育館練習」をする余裕が生まれ、本番通りに確認をすることができました。

体育館で練習ができると知った2年生のこどもたちは、6年生に「6年生の皆さん、ありがとうございます。」と言いながら体育館に入場、真剣に1年生を迎えるための練習をしていました。

校庭の桜も満開に近付いており、4月8日の始業式・入学式を迎えます。今年はどんな1年生が入学してくるでしょう。2~6年生のお兄さん、お姉さんたちも、教職員一同も、みんなで楽しみに待っています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ