校長室の窓・子どもの心の宝探し(令和3年2~3月)

更新日:2021年3月24日

3学期の合い言葉は「130周年 へジャンプ」です

このページでは、校長が学校のことをお伝えします。

新型コロナウイルス感染症対応で、なかなか学校を公開できないため、できる限りたくさん記事にしていきます。

また、今年度の矢口小の重点教育である、お互いを「受け止める」ことを充実させるためにも、御家庭でのお子様との話題作りにお役立てください。

- 卒業式式辞・6年生担任からのメッセージ(3月24日)

- 6年生から5年生へのメッセージ(3月24日)

- 5年生から6年生へのメッセージ(3月23日)

- リクエストに応えて、アイスの給食(3月23日)

- 全校朝会の話:130周年スローガン「130周年おめでとう みんなで協力 笑顔であいさつ 未来へつなげ! 矢口魂」(3月22日)

- 4年生図工「つなぐんぐん 多目的室改造作戦」(3月19日)

- 受け止める力・2年生3学級に発表会をした3年1組(3月19日)

- 3年生が2年生に学習発表(3月18日)

- 3年生から6年生へのメッセージ(3月17日)

- 今年は特別・6年生の卒業遠足(3月16日)

- 4,5年生交流・お米学習プロジェクト発表会(3月15日)

- 6年生にはたくさんの思い出を心に刻んでほしいですね(3月12日)

- 2011年3月11日のことを記録した私の日記より(3月10日)

- 6年パラリンピック教育・ゴールボール(3月5日)

- 全校朝会の話「努力を実らせる方法」(3月1日)

- できるようになったこと~振り返りの大切さ~(2月24日 1年生)

- 5年生・本校に在学していた古今亭今いち様による落語教室(2月18日)

- 6年生・読売新聞社の取材(2月18日)

- 「ナイストライ!」4年1組タグラグビー(2月17日)

- はねぴょん健康ポイントのおすすめ(2月16日)

- 第3回地域教育連絡協議会での委員様からのご意見(2月16日)

- 全校朝会の話「はねぴょんについて」(2月15日)

- ユニセフ募金 計画委員の頑張り(2月13日)

- はねぴょんが矢口小に来ました!(2月12日)

- 「やぐらん」と「魂太郎」の関係について(2月10日)

- 理科の実験が楽しい4年生(2月9日)

- 今週、低学年の子どもたちの話題になっていること(2月9日)

- 5年生の発展学習(2月5日)

- 読み聞かせ「井上少年の事件簿」(2月3日)

- 全校朝会の話「矢口魂心丸の話」(2月1日)

卒業式式辞・6年生担任からのメッセージ(3月24日)

卒業式で校長が何を話しているのかということは、6年生関係者以外には分からないことです。

また、今年度は御来賓の方々もお招きすることができない状況にありました。

そこで異例ではありますが、式辞の原稿を掲載しておきます。

【式辞】

世界の人類が、未知なるウイルスとの戦いをするために、激動の1年間となった令和2年度ではありますが、今日まで見事に矢口小学校のリーダーを務めながら、安全で安心の学校生活のために、下級生の世話をし抜いてくれた6年生の皆さん、ご卒業、誠におめでとう。

また、保護者の皆様方におかれましても、臨時休校や行事の変更や中止もあり、お子様の小学校生活最後の1年間の思い出が、はたして補償されるのだろうかと、気が気ではなかったことと思います。しかし、数々の困難を、教職員と共に乗り越えてきた子供たちの心には、きっとどんな状況の中でもあきらめずに、「やればできる」という宝物が残されたのではないかと思います。各ご家庭でも、健康面での細心の注意を払いながら、子供たちの学校生活を支えていただきましたこと、心より御礼申し上げます。

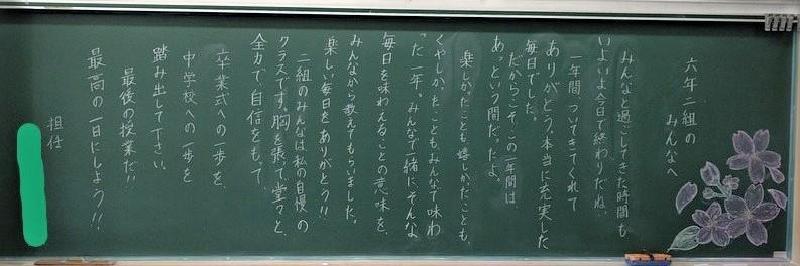

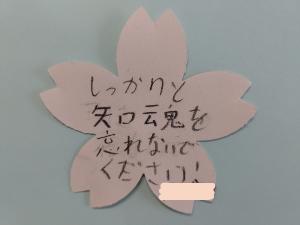

さて、卒業生の皆さんには、今日の日を祝うための話を一つだけしておきます。それは、大田区立矢口小学校の卒業生であることの誇りを忘れずに生き抜いてほしいということなのです。学校の最大の評価は何か。それは卒業生が社会の中で大活躍しているかどうかなのです。有名にならなくてもいい。普通の生き方でかまわない。どんな生き方をしてもかまわない。しかし、あなた方、一人一人の胸に、赤々と燃えている「矢口魂」があるかどうか。それが人生の支えとなるはずです。

この「矢口魂」という言葉について、2010年(平成22年)12月に、地域の方々と学校が、開校120周年の話し合いをした時に確認された記録を最近見付けました。そこには次のように記録されていました。

「矢口魂」とは、「高い目標に向かって、一生懸命がんばる気持ち、全力で取り組む姿勢である」と。

この日から10年が過ぎ、130周年を迎えようとしている今、この学校精神は、人が入れ替わる中でも年々高め、深めていくことが伝統となります。私は、皆さんへの花向けの言葉として、次のように深めたいと思います。

「矢口魂」とは、物事を深く考え、人に言われなくても自ら学ぶ態度。

「矢口魂」とは、人にやさしく、正直な態度で、人に信用される心。

「矢口魂」とは、いつも元気でじょうぶな体。

「矢口魂」とは、何事も最後まであきらめずに挑戦する姿。

「矢口魂」とは、この街を愛し、そして世界一の幸せを感じる生き方。

このような前向きな行動すべてが矢口魂であるということを、卒業式という最後の授業の場において、皆さんに言い伝えておきます。

私は教師という仕事に就いて30年以上がたちますが、どの時代であっても、日々成長し続ける、皆さんのような十代の子供たちの姿を見るたびに、未来に希望を感じます。輝ける未来を夢見るような気持になります。教師という仕事が心から楽しく感じられます。

皆さんの明日には、未来の二文字が、可能性の扉が開かれています。その未来の大舞台で心豊かに成長して、幸せな生き方をしてくれることが、ご家族にとっても幸せなことです。新しい時代の新しい課題に対しても、避けて通らず面と向かい合って、どうか強く、そしてまた強く、生き抜いていただきたいという期待を込めて、卒業式の式辞といたします。

令和3年3月24日

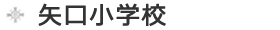

6年1組担任からのメッセージ

6年2組担任からのメッセージ

6年3組担任からのメッセージ

卒業式直前 最後の練習

6年生から5年生へのメッセージ(3月24日)

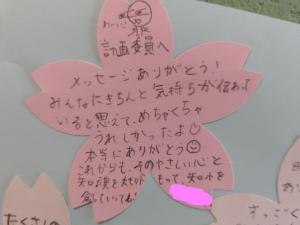

5年生からのメッセージやお祝いのビデオに対して、6年生から5年生へお礼のメッセージがありました。

代表の10名だけですが紹介します。

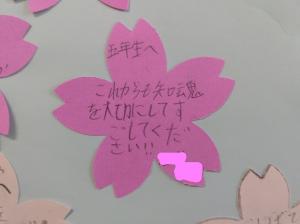

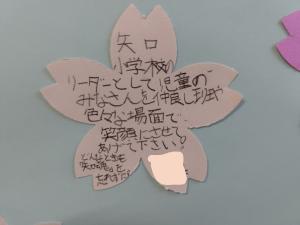

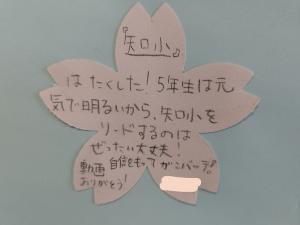

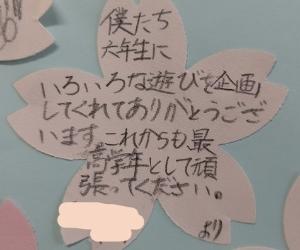

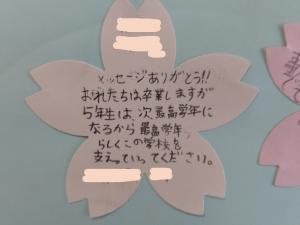

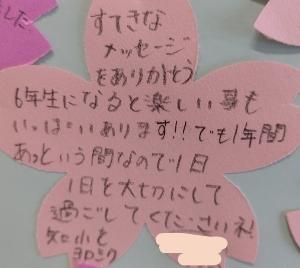

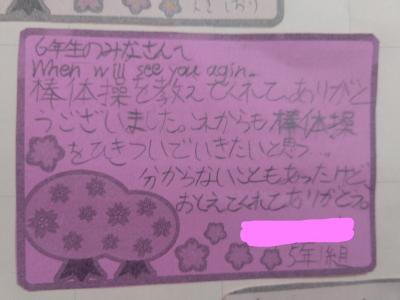

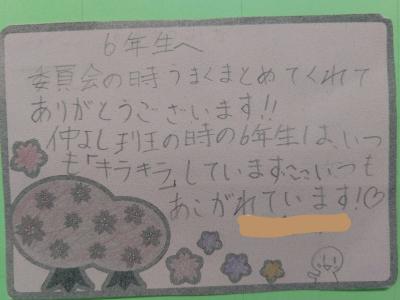

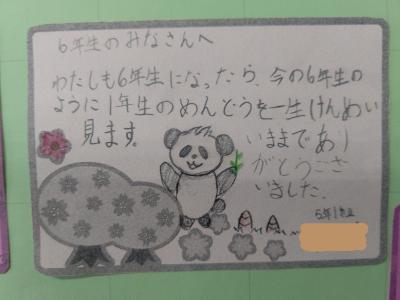

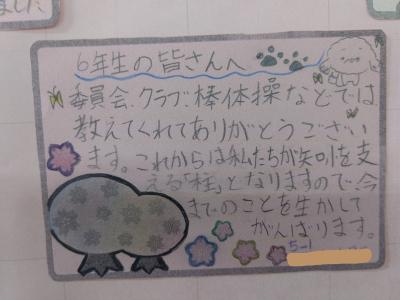

5年生から6年生へのメッセージ(3月23日)

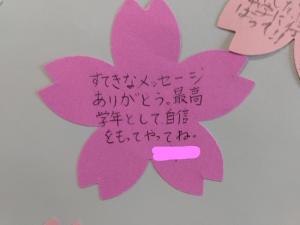

6年生教室廊下掲示板に、5年生からもメッセージが贈られました。

代表6名分を紹介します。

(少しだけ誤字があるのはお許しください。名前は伏せましたので。内容を大事にしました。)

リクエストに応えて、アイスの給食(3月23日)

今日で今年度の給食提供は終了です。

6年生にとっては、小学校生活最後の給食となりました。

コロナ禍のため、2か月間の臨時休校があった今年度でもありましたが、多くの子どもたちは学校の給食を楽しみに登校しております。

今日は、栄養士と給食室の配慮で、子どもたちからのリクエストに応え、カップアイスの「ガリガリ君」を提供しました。

シャーベットアイスなので、溶けないように、調理員さんたち(本校の給食調理はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社に民間委託している)が、後から教室に届けるという配慮までしてくれました。

その雰囲気だけでも写真でお伝えします。

今日の給食です

溶けないようにするために、たくさんのアイスが後から運ばれてきました

これです

「校長先生、おいしいですよ」 ある子に呼び止められました。

全校朝会の話:130周年スローガン「130周年おめでとう みんなで協力 笑顔であいさつ 未来へつなげ! 矢口魂」

今日の話は修了式で話そうと思っていたのですが、そうすると6年生が卒業していなくなってしまいますから、今日話すことにしました。少し長く話しますから、静かに聞いてください。

今日は計画委員を中心に考え出してくれたこのスローガンの意味を深めておこうと思います。

「130周年」

130年も続いている伝統。この学校が誕生した時に生きていた人はもう一人もいません。

矢口小学校は、大田区の中でも歴史的な伝統校なのです。

その学校で学んでいることに、誇りと自信をもってほしいのです。

「おめでとう」

うれしい気持ち。楽しい気持ち。おめでとうというためには、よいことがたくさんあった方がおめでとうといえます。だから、よい行いをしようと、いつも思っていてほしいのです。

「みんなで協力」

協力とは、力を合わせるという意味ですから、自分のことだけ考えていては難しいですね。

自分のことばかり考える人のことを「利己的な人」といいます。最近はやりの言葉でいうと、「自己中」ともいいますね。

反対に、人のことや学級・学校のこと、そして社会のことを大事に考える人を「利他的な人」といいます。

校歌には「教え守って手を組んできれいな心で歩みましょう」とあります。この校歌のようになれればよいのでしょう。

「笑顔であいさつ」

これはすごく大事なことなのです。学校に来るお客様はみんな、「矢口の子はあいさつできますね」と褒めてくれます。だからみんなはあいさつができる小学生だと自信をもってもよいのです。

しかしスローガンには、ただの「あいさつ」ではない。「笑顔であいさつ」となっています。130周年の挑戦目標ですね。

今、素晴らしいことに5年生の男子の何人かが、先生から頼まれたわけでもないのに、1日も欠かさず、毎朝正門に立ってあいさつをしてくれています。

「笑顔であいさつ」はさらに一歩レベルがあがりますね。

130周年キャラクターのやぐらんは、頭のハチマキに「矢口小あいさつ日本一」と書いています。

残念なことですが、まだまだ日本一には届いていないのではないかな。なぜなら、少しではありますが、朝、無言で通り過ぎる人もいますし、ポケットに手を入れたままの人もいます。

できれば圧倒的な笑顔とさわやかさで、「矢口小の子どもたちも先生たちも、あいさつ日本一ですね!」と誰からも言われるくらいになりたいですね。

「未来へつなげ」

人のための協力も、日本一のさわやかなあいさつも、未来につなぐためには、矢口小学校のみんなの心の中で、燃え続ける魂の炎(ほむら)がなくてはなりません。

じつは130周年のPTAのスローガンも「みんなで創ろう!矢口の未来!」となりました。

皆さんが実力を高めて活躍する舞台は「未来」です。そのために、つないでいく「矢口魂」とはいったい何なのかを日々考えていきましょう。

この3学期、「130周年へジャンプ」という合い言葉で進んできました。

卒業していく6年生が、矢口小学校を130周年へ高くジャンプできるように、たくさん働いてくれました。本当にありがとうございました。

それをつないでいく、1年生から5年生の皆さん、4月からいよいよ130周年です。たくさんのお手本を見せてくれた6年生に恥ずかしくない姿で、130周年を駆け抜けていきましょう。

4年生図工「つなぐんぐん 多目的室改造作戦」(3月19日)

つないではって

多目的室を別世界に

4年生が本当に楽しそうに作業をしていました。

学級全員での共同制作です。

「つなぐんぐん」という図画工作科では有名な学習です。

様子が伝わるように、少し大きめの写真を載せておきます。

2教室ぶち抜きの広さがある本校の多目的室だからこそ学習できるダイナミック造形遊びです。

子どもたちはもちろん、指導している図工専科教員も、とても楽しそうでした。

「教師自身が授業を楽しめれば、子どもたちはその何倍も楽しめる。」

これが矢口小学校の授業の奥義です。

受け止める力・2年生3学級に発表会をした3年1組(3月19日)

今日も10グループが学習発表をしました

ペープサートを使うことも大切な表現です

昨日の3年2組に続いて、今日は3年1組が大田区学習の発表を2年生3学級で行いました。

【発表内容】大田区の

・商店街(矢口渡・蒲田)について

・羽田空港ニュース

・うめたて地ニュース(城南島・京浜島・昭和島・平和島)

・公共施設について

・京浜急行空港線について

・お寺や神社について

・国道(15号、131号、357号)について

・区役所とはねぴょんについて

・今と昔(学校、道具など)

・古墳について

今日は子どもたちの感想を紹介します。

【2年生】 3年生の発表を興味をもって受け止める力

・クイズがたくさんあっておもしろかったです。

・いろいろなお寺があってすごいなと思いました。

・池上本門寺がけっこう昔からあったことがすごいと思いました。

・調べたものが何年にできたか、よく調べたなと思いました。

・区役所は、はねぴょんを作ってすごいと思いました。

・古墳がたくさんあることを知って、びっくりしました。

・古墳がカギ穴みたいな形(前方後円墳)をしているのが驚きました。

・3年生はたくさん調べていてすごいです。

【3年生】 発表を聞いてもらったことをふりかえって

・緊張したけど楽しかった。

・初めてパソコンでスライドを作ったけど、自分たちの力で用意することができた。

・スライドをタイミングよく出せてうれしかった。

・2学期にやった発表よりも、今回はうまくできた。次はもっと明るく発表したい。

・暗記して発表できた。

・スライドを見ている2年生のために、しゃがんで発表をした。

・クイズ形式にしたことで、2年生はよろこんでくれた。

・早くしゃべりすぎた。次はゆっくり聞かせるように話したい。

2年生も3年生も、お互いのことを受け止める気持ちをもって、興味深く学習活動できている、そんな感想だと感じます。

2年生のつぶやきで一つ、校長の私が嬉しくなったことがありました。

3年生の大田区役所の発表をしたグループが、「大田区は大森区の大と蒲田区の田がいっしょになって大田区となりました。」とクイズ形式で発表した時に、2年生の何人もが「校長先生が朝会で話していたから知っていた!」とつぶやいたことです。

全校朝会の話をよく聞いて、記憶として心に受け止めてくれていることが分かり、大人の私でも「受け止めてもらうこと」は嬉しいのだと再確認できました。

教師の仕事は、子どもの姿から教わることがたくさんあります。だからこそ楽しい仕事ですし、やりがいがある仕事なのです。

3年生が2年生に学習発表(3月18日)

これからグループごとに発表します

のり作りのための道具です

2校時。3年2組が10グループに分かれて、2年生3学級を回って学習発表をしました。

社会科の「地域調べ学習」と総合的な学習の時間の「発表プレゼン作成」という教科横断をさせた学習のまとめとして、2年生を相手に分かりやすく発表できるかどうかチャレンジしました。

2月から「1人1台タブレットPC」の体制になりましたので、こうしたまとめ学習は、とてもやりやすくなったはずです。

3年生が2年生に発表するのも、とても意味のあることです。

(1)3年生が相手意識をもって資料作りをすることで、自分たちの学習内容を客観的にメタ認知することができる。

(2)下級生にも分かりやすく発表するという他者意識が育つ。

(3)2年生としても、もうすぐ3年生になるこの時期に、3年生の学習内容を聞くことで、3年生の事前学習となる。

このようなよい効果が見込めます。

さて、3年2組が調べたテーマは、ざっと次のようなものでした。

大田区の、

・道路について

・池上本門寺について

・古墳について

・人口について

・工場について

・学校について

・公園について

・羽田空港について

・警察について

・蒲田について

・のり作りについて

それぞれのグループで、3分間程度の発表でしたが、初歩のPCプレゼンテーションとしては、よい経験になったのではないかと思います。

2年生の聞く姿勢を見ている中で、脳を鍛えるためにとてもよい習慣を身に付けている子がいたので、紹介します。

3年生の発表を聞きながら、自分にしか聞こえないくらいの小さな声で反応をしている女子がいました。

たとえば、羽田空港の発表を聞きながら、

「羽田空港、この前行った。」

「うん、国際線、知ってる。」

「どこの国のお客さんが多いのかな。」

「なるほど。」

という感じで、となりの子にも聞こえないくらいの声でつぶいていたのです。

これが脳を鍛えることに、とても大きな役目を果たします。

3年生の発表を受け身で聞いていないのです。

自分の学習として、主体的に発表を受け止め、脳が反応をしているのです。

これを繰り返していると、極めて回転の速い脳に育っていきます。

つぶやかなくても、心の中で言葉にしているだけでもよいのです。

「guess(ゲス)」・・・推測する。根拠がなくていいから答えを出す。何かを考える。・・・といいます。

このことは子どもも大人も関係ありません。

他者の発表を聞きながら、それを瞬間的に受け止め、guessすること。

これまでの私の指導経験上、最も力をもつ、天才脳の作り方だと感じています。

発表の順番が来るまでは廊下で静かに待っています

プレゼンにはグラフも使うと分かりやすいですね

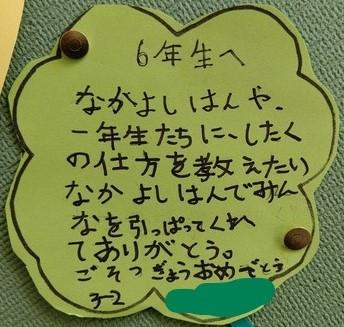

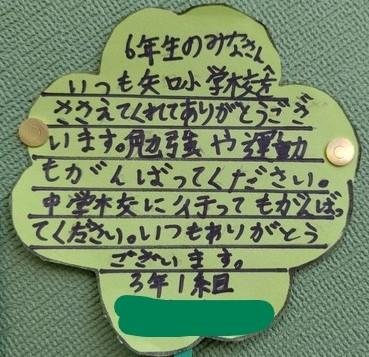

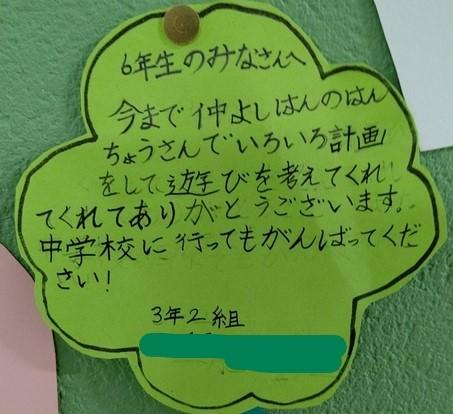

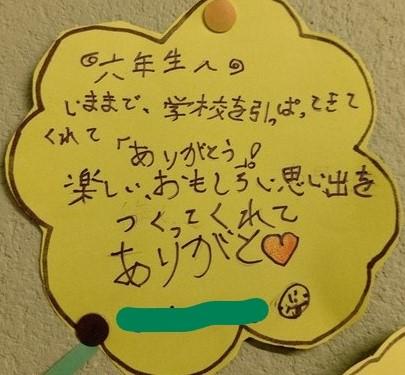

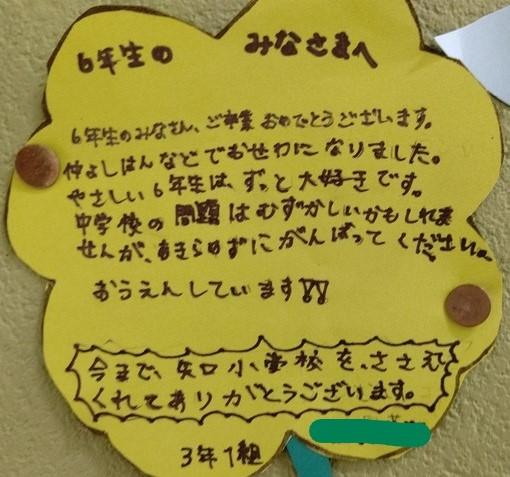

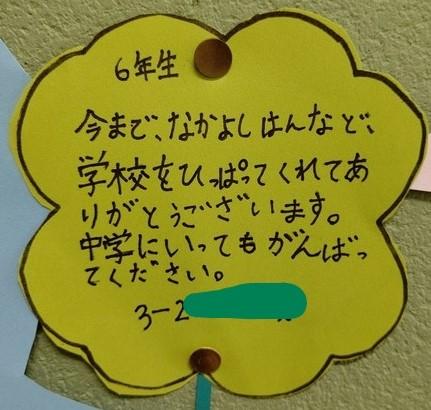

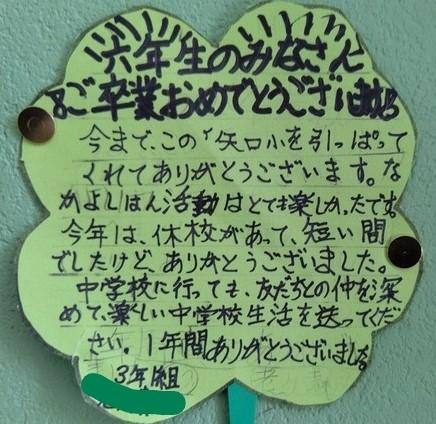

3年生から6年生へのメッセージ(3月17日)

6年生教室の廊下掲示板には、3年生が書いた6年生への卒業をお祝いするメッセージが飾られています。

代表10名の、大きめ写真画像をそのまま載せますので、ご覧ください。

「今年は特別・6年生の卒業遠足」(3月16日)

全員出席!大晴天!

蒲田駅から京急蒲田駅までは歩きました

シーサイドラインの金沢八景駅

八景島シーパラダイスに到着

水族館の水槽は充実していました

マリンカートで対戦中

昨日(3月16日)、6年生全員参加で卒業遠足に行くことができました。

困難な世情の中、6年生の保護者の皆様方には、この行事を実施して良いかどうかご意見を伺いましたが、全面的に賛同してくださり、本当にありがとうございました。

子どもたちが心から楽しみにしていた「とうぶ移動教室」が中止になりましたので、6年生担任とは夏ごろから「何か思い出に残ることを計画してあげたいね」と話し合ってきました。

様々な候補地がありましたが、最終的に「八景島シーパラダイス」しか受け入れてくれないような状況になりました。

(来年度の6年生は、10月に伊豆高原移動教室に行くことになっていますから、卒業遠足は今年度のみの行事になります。)

今回の行事方法(移動方法)は、計画したからといって、すぐにできるものではありません。

日頃の6年生のリーダー性や団結力のある学校生活に加え、11月に5,6年生合同で実施した「鎌倉実地学習」での、子どもグループだけでの1日行動の経験をへて今回の行事が実現できています。

三密を避け続けながら、子どもたち自身の判断で安全に行動する。鎌倉の時以上に、問題なくグループ行動できた6年生は、確実に成長していることを証明してくれました。

これだけのグループ行動をすることができる子どもたちが中学校に行けば、中学校の先生方は、指導がかなり楽になると思います。

実は、そうした「中学校につながる経験」ということも、教員側は意識して行事計画をしてきました。

子どもたちは家に帰ってから、この行事に賛同してくださった保護者の皆様に、感謝の気持ちを伝えられたでしょうか。

下校前に、担任から「今日の思い出を伝えなさい。自分の言葉でお礼を言いなさい。」と指導があったことをお伝えしておきます。

「4,5年生交流・お米学習プロジェクト発表会」(3月15日)

1人1台パソコン時代の発表ですね、それもよいでしょう

全体観で分かるから、紙ベースの発表も大事だと感じますよ

本校の特色ある教育活動のひとつである「お米学習プロジェクト」のまとめを今日は行いました。

5年生が学んできたことを、4年生に向けてブース発表する学習交流会でした。

年度当初は、4~5月に臨時休校をしました関係で、はたしてお米を育てられるのかという心配がありましたが、田や起こしや代掻きについては、教員が行ったり、たま書店の店長さんをはじめとする地域の方々の協力もあったりして何とかしました。

田植えについては、この作業だけは児童に体験してもらわないと、学習する意味がないため、5年生児童有志を集めて活動させました。

その後、順調にお米は育ち、稲刈りから脱穀、精米までの過程を5年生は2学期に体験。

今日はその活動を社会科の学習と総合的な学習に時間の教科横断的に発展させた内容の発表会をしていました。

日本や世界のお米事情や農家の現状などをインターネット情報も含めて調べ、4年生にも分かるようにプレゼンテーションしていきました。

さて、校長の私としては、この「お米プロジェクト学習」については、もっと実感の伴う形に学ぶ方法を昇華させる必要があると課題意識をもっています。

本来であれば、種もみからの発芽から体験学習をスタートし、収穫はするものの、最後には一部の種もみを残していくという稲作本来の農作業全過程を体験すべきだと思っています。

せっかく大きな田んぼをもっている貴重な環境の学校だからこそできることに挑戦することが、ESD(持続可能な開発のための教育)という考え方からしても、必要なことだと思います。

我らが田んぼで稲を育てていく中で、児童が課題を見つけ、調べ、解決し、次の計画を立てる。そうした学習によって、矢口の田んぼが年々良くなっていくという問題解決サイクルの学習形態に変えねばなりません。

さらなる地域の方々のご協力をいただければ幸いです。

6年生にはたくさんの思い出を心に刻んでほしいですね(3月12日)

(写真1)5年生とのお別れスポーツ大会

(写真2)卒業制作・農園の看板

写真1は、5年生が企画・運営している、6年生との「お別れスポーツ大会」の様子です。

分散型で、玉入れ競争をしている写真です。

お別れスポーツ大会だと、よく球技大会をしますが、5年生は世の中の状況も考えに入れて、可能な競技は何かを計画したものと思われます。

後輩の企画を心から受け入れて、思い切り楽しんでいる6年生の様子は、まさに今年度の「心やさしい6年生」の象徴だと感じます。

写真2は、6年生が卒業制作として作っている矢口自然農園の看板です。

こちらもデザイン担当の6年生が案を考え、自分たちで進めているものです。

こうした自主的な活動が矢口小学校らしい高学年の姿と言えるでしょう。

6年生は卒業に向けて、来週も行事を組みました。

卒業遠足、6年生企画の学年レク大会です。

卒業式まで学校に登校する日数は10日を切りました。

子供としても、健康で安全な学校生活に気を配り、様々に苦労をしてきた今年度ですから、どうか一つでも多くの思い出を心に刻んでくれることを祈っています。

2011年3月11日のことを記録した私の日記より(3月10日)

今週月曜日の全校朝会でも東日本大震災のことを話しました。

今、小学校に通っている子どもたちには、あの3月11日の記憶はまったくありません。

生まれていなかった子どもたちもたくさんいます。

そこで、東日本大震災後10年目を前に、私自身が書き残した日記を参考資料として紹介します。

【ここから日記文】

3月11日(金曜)、14:45頃。私のクラス(4年生)は、習字の学習をしていました。5,6時間目の2時間をたっぷり習字にかけていたので、3分の2の子どもが課題を終え、片付け作業に入っていました。ちょうど廊下には、「15時すぎからお話をしましょう」とお呼びしていたFさんのお母さんが来て、待っていてくれました。

そこに大地震が起こりました。

始めは「ああ、地震が来たな・・・」程度のゆれでした。習字の片付けをしている子がたくさんいたので、半数以上は立って作業をしている状態の我がクラス。今振り返って考えてみると、私からの指示が通りにくい状況があったと思います。

数秒間は軽い揺れでした。

ところが時間がたつにつれてドンドン大きくなっていく。

まるで校舎が何か柔らかいものの上に乗っかって、上下左右にゆらされているような感覚。

ただちに子どもたちは机の下に避難しました。

すぐに止まるだろうと予想していたゆれは、なかなか止まりません。

そのうちに教室にある60センチメートル水槽から水があふれ出しました。

泣きだす子もいたので、私からは「大丈夫だから、このくらいのゆれで校舎はつぶれないから。声を出さずに静かにしなさい。」という指示。となりのクラスからも担任教諭の「みんなすごいよ!避難訓練通りにできてるよ!えらいっ!」という大声の指示が聞こえてくる。

ゆれがおさまったところで防災頭巾をかぶり、整然と校庭に避難しました。

子どもたちが全員避難できたか人数確認をして副校長に報告。その後、校舎の状況を見て二次災害の危険がないかどうかの確認ために、男性教員で手分けして校舎内へ入る。そこで私は痛恨のミスを犯していたことに気づかされました。私たち教員は「子どもたちの安全」ということに対しては、月に1度の避難訓練によって徹底的に身につけているつもりです。ところが、子どもたち以外に意識がいかないことを今回痛感しました。なんと個人面談をしに来ていたFさんのお母さんが一人、教室で水槽からあふれた水の片付け作業をしていたのです。子どもたちを避難させるという意識しか私にはなく、まさか大人のFさんが教室に残っているなんてことは考えもしなかったのです。

「Fさん! 片付けなんてしなくていいですから、早く校庭に避難してください!」

幸いなことに東京地方の余震は小さかったので、Fさんも安全に校庭避難できましたが、Fさんのことまで頭になかった私は強く反省をしました。私の地震災害に対する意識はあまりにも甘すぎる!二度とこのようなことをしてはいけない。学校は地域全員の安全拠点なのだということを、しっかり心に刻んでおきます。

テレビ情報によると東北地方を中心とする大災害。関東地方も余震による危険があり、緊急時の「保護者への引き渡しによる下校」となりました。ところが電話がまったく通じない。メールも届いたのかどうか分からない。中にはご家族が帰宅困難者になっている子もいて、全員を引き渡せたのが20時過ぎ。

子どもたち全員を保護者の方々に受け渡すことができて、初めて私たち教員は自分のことを考えられます。交通網がすべてストップしてしまった東京にあって、私たちは完全な「帰宅困難者」になっていました。

しかし、学校は「避難所」としての役目もすることになっています。駅に近い隣の小学校には帰宅できない方々が次々と訪れているという情報が入りました。さらに収容しきれないので、次に駅に近い小学校も指定避難所となった。私の勤務校にも車移動中の母親と子どもが2組避難しました。

地元に住んでいて、歩いて帰ることのできる教員は帰宅。その他のほとんどの教員は学校待機となり。緊急時対応。

私のツイッターには、クラスの子の父親から「家と連絡が取れません。我が子は大丈夫でしょうか?」とメッセージが入る。そこで安全を確認して返信。

落ち着いて、ふと思い起こすと、地震が起きた時に出張していたり、休暇を取り帰宅の途についていたりする同僚がいる。そこで、ご自宅に連絡をすると、一人は歩いて帰宅途中という。一人は友人の車の中にいて動けないらしい。ただ一応連絡が取れたのでひと安心。

夜遅くまで、さまざまな電話での問い合わせにも対応する。

何もしないで待機していても無駄なので、来年度の年間指導計画を徹夜で作っていました。

その間、刻々と伝わってくる東北地方の被害に胸をしめつけられました。

史上最大の地震災害。私たち日本に住む仲間は、自分のできることを自ら見つけて、団結し、この試練と戦わなくてはなりません。まずは明日、緊急募金活動をやりましょうと呼びかけるつもりです。

6年パラリンピック教育・ゴールボール(3月5日)

見えないからゴロキャッチボールも大変です

ゆるく投げたボールも、守備側の人の間を静かに通れば、ボールの場所が分からず得点に

6年生がゴールボールを体験しました。その様子を記事にします。

ゴールボールとは、目の見えない方々のために考え出されたスポーツです。

音のなるボールを相手コートに向かって転がし、受け手側はそれを体で止める。ボールが止められることなく、ゴールラインを超えれば1点入るというスポーツです。

今回、担任は音の出るボールにするために、ビニール袋でボールを包み、カサカサという音が出るように工夫しました。

子どもたちは、自分の体育帽で目隠しをしてコートに入ります。

目が見えない状態で、音だけを頼りにボールを止めようとしますから、意外な動きもたくさんあり、競技者よりも観戦者の方が楽しめた感じです。

競技性に男女差も大きく出ないため、出場するみんなが同じように楽しめることも良い点です。

見えない状況で球技をするという新しい感覚を体験し、子どもたちは言葉に出さなくても、様々なことを考えながら競技している様子が伝わってきました。

さらには、1回目に試合をしたチームよりも、その試合を見ていた2回目、3回目のチームが少しずつレベルアップしていくことも興味深いものでした。人の試合を見ながら、自分はこうしようと考えていたのでしょう。見て学ぶことの多いスポーツです。

観戦していた子から思わず、「これ、おもしろい!」というつぶやきが出ていました。

全校朝会の話「努力を実らせる方法」(3月1日)

努力とは、水が器からあふれるように、ある日、突然花開くものです

今日も矢口ギネスの表彰を行いました。

この矢口ギネスは、皆さんの体力を高めるため、そして運動を毎日する習慣を身に付けてもらうために、先生方が計画・運営してくれて、今年度から取り組んだものです。

さて、運動や勉強ができるようになる仕組みを今日はお伝えします。

よく努力を続けましょうと言われますね。

でも、できるようになる人と、できない人がいます。

この色水を見てください。

コップからあふれるところが、できるようになるということなのです。

できない人は、少しだけ水を入れただけで、「自分にはできないな」とやめてしまいます。

少し頑張った人でも、水が半分くらいまで入ったところで、「やっぱり無理だな」とあきらめてしまう。

できる人は、水があふれるまで、毎日やめないで努力を続けていきます。

そして、ある日突然、水があふれるようにできるようになるのです。

これは運動も勉強もまったく同じなのです。

私も30年近く担任をしていましたから、このコップの水があふれるように、できるようになった子たちをたくさん見てきました。

漢字を覚えることが苦手で、5年生までは30点から40点しか取れなかった子がいました。

ある時、その子が「先生、漢字の勉強の仕方が分かりました。」と言ってきました。

それ以来、6年生の最後まで、100点を連発していきました。

このように、努力というのは、結果が出るまで、あきらめないでやり続けることが大事なのです。

勉強も運動も、そのように取り組むことをおすすめします。

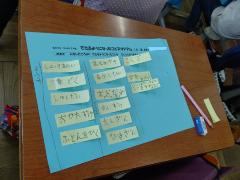

できるようになったこと~振り返りの大切さ~(2月24日 1年生)

ぼくはこんなことができるようになったんだよ

学校ではこんなこと、お家ではこんなことができるようになりました

1年生の生活科では、この1年間を振り返って、できるようになったことはどんなことなのかを思い出してみる学習が進んでいます。

今日も授業の中で、たくさんの「できるようになったこと」が出てきました。

・さかあがり ・なわとび ・お手伝い ・洗濯 ・簡単な料理 ・お買い物 ・漢字を書く ・牛乳を飲む ・一人でお風呂に入る ・片付け など。

これを付箋に書いて、画用紙に貼っていくと、一面がいっぱいになってしまう子もいました。

友達が気付いていない「できるようになったこと」についても、「あれができるようになったよね。」と伝え合うことも大切です。

この授業は、「自分自身との関わり」を思い出しながら、「自分の成長の振り返り」をしているということになります。

以前の自分と今の自分を俯瞰することができる学習です。これがとても大事なのです。

自分自身を客観的に見るという「メタ認知」を引き出す学習活動なのです。

ある文献によると、「メタ認知」が高い人の特徴は次のような場合が多いとあります。

(1)周りへの配慮ができる

(2)いるでも冷静な対応ができる

(3)柔軟性がある

このことだけでも、「振り返り」=「学習のメタ化」というのは大事なことなので。

一人の女子の学習感想を紹介します。

「じぶんって、こんなにせいちょうしたんだなって、ほんとうにわかってきました。せんせいにほめられてうれしかった。じぶんのことがすごくわかってきたとおもうから、ほっとした。なぜなら、とてもとてもじぶんができたかしんぱいだった。」

今回の学習活動をしたからこそ、この1年間の自分の成長を、客観的に見ることができたのです。1年間を振り返りながら、できるようになったことをたくさん書いていけたことで、できるようになったことなんてあるのかな?と不安だった気持ちがほっとした。そうした自分自身の変化も客観視できた。これは、そんな一文なのではないでしょうか。

5年生・本校に在学していた古今亭今いち様による落語教室(2月18日)

5年生 落語教室

古今亭今いち様は矢口小学校出身

扇子を刀に見せる技をやってみた

手ぬぐいを本に見せる技にも挑戦

5年生は1月に落語の学習にチャレンジしてきました。

グループごとに分かれて、朗読落語形式で発表会も行いました。

今日はそのまとめの意味を込めて、素晴らしいゲストティーチャーに来ていただきました。

子ども時代に本校に在籍していた落語家の「古今亭今いち」様です。

ご本人によると、矢口小学校に足を運んだのは約20年ぶりだということです。

そして落語との出会いは、矢口小学校にいた時ということなので、少年時代に感じた楽しみは、長く続くものですね。

落語教室は次の流れで進みました。

(1)自己紹介・矢口小学校時代の思い出

(2)扇子と手ぬぐいを使って「見立てる」芸が落語であること。例えば、手ぬぐいを使って本を読む仕草や、扇子を使って刀に見せる仕草

(3)見えない物でも、目線を動かすことで、あるかのように見せる仕草

(4)ソバを食べているように見せる時に出す、ソバをすする音や汁を飲む音の出し方

(5)落語というからには、必ず「落ち」があること

(6)落語には何日間も連続で話す長編落語から、ほんの数秒で話す一分線香即席噺というものまで、たくさんあること

(7)落語は一席、二席と数えること

(8)代表児童による落語チャレンジ

(9)古今亭今いち様による落語「初天神」を聞く

5年生の子どもたちは、心から楽しみ切ったようで、今いち様の語りに、「なるほど」「たしかに」「あはははは」「おもしろい」といった言葉が思わず出ていました。

きっとこれからしばらくは、落語教室で教わった数々の仕草をマネして楽しむことでしょう。

古今亭今いち様に興味をもたれた方は、3月11日(木曜)から15日(火曜)に浅草演芸ホールで行われる三月中席前半(昼の部)に出演予定なので、足をお運びください。

6年生・読売新聞社の取材(2月18日)

読売新聞社の取材

11月に5,6年生全員で行った「鎌倉実地学習」で、6年生がレンズ付きカメラを使って、鎌倉の様子を撮影した取組を、読売新聞社が記事にしてくれることになりました。

新聞1面のほとんどを使って紹介してくれることになっています。

18日には昼休みに、各学級1名ずつ、3名の代表児童が記事に載せる写真撮影に参加。

鎌倉で撮影してきたたくさんの写真の中から、写りの良いものを選ぶという設定のもと、15分間の取材に応じました。

予定としては、3月7日(日曜)の地方面の記事になります。ぜひご覧ください。

「ナイストライ!」4年1組タグラグビー(2月17日)

晴天ですが強風、しかし子どもは風の子

現在、校長と副校長で各学級の授業観察に回っています。

今日は4年1組の校庭体育。タグラグビーの学習です。

【授業のねらい】

易しいゲームの仕方を知り、パスを出したり、ゴールにボールを持ち込んだりする時の工夫を、友達に伝えることができる。

4年1組は授業準備に全員が協力して、とても真面目な態度でスムーズに行いました。

さっそく学習開始ですが、なにしろ今日は強風で砂ぼこりも立つ中だったため大変でした。

それでも子どもたちは、ラグビーの予備運動から自発的に取り組み、モチベーション高く行動していました。

タグラグビーの学習はまだ2時間目ということで、ゲーム練習ではチームとしての動きに慣れていない様子がありましたが、3人対3人という少人数のゲームですから、運動量はたっぷりありました。

授業の最後に全員で振り返りをしていく中で、ある男子が発言し、ゲーム中に出ていたみんなの言葉の中で、トライを決めたら「ナイストライ!」と言っていることがよかったという意見を伝えました。これにはクラス全員同感した様子。次回のゲームがますます楽しみになって、授業が終了しました。

このように、次が楽しみになる学習ができたということは、よい授業だったと判断できます。

はねぴょん健康ポイントのおすすめ(2月16日)

はねぴょん健康ポイントのスマホ画像です

「はねぴょん健康ポイント」をご存じでしょうか。

大田区民の健康増進のために、区内の様々なチェックポイントを歩いて回ることで、ポイントが貯まっていくアプリケーションです。

このたび、矢口小学校もチェックポイントのひとつになりました。

スマホアプリをダウンロードして、学校の正門あたりまで歩いてくれば、画像のように10ポイントもらえます。

また、万歩計の役目もしてくれますし、歩数の合計数でランキングにも参加できます。

ちなみに校長の私は現在、2000位台を歩いております。

くわしくはリンクしましたサイトでご確認ください。

第3回地域教育連絡協議会での委員様からのご意見(2月16日)

2月15日(月曜)に今年度3回目の地域教育連絡協議会を開催しました。

今年度の学校評価についての意見交換が話題でした。

委員の皆様からのご意見を紹介します。

・いろいろな意味で特別な年だった。先生方は大変だったろう。ご苦労様。

・来年度以降、社会を変えていかなくてはいけないが、先が見えない。

・町会としてもコミュニケーションを取り戻したい。

・マスクで素顔が見えない状況が続き、表情の大切さを思い知らされた。

・人と人とのコミュニケーションがやはり課題だと思う。

・130周年も、これまでの周年のようにはできない感じがする。しかし、「地域とともに」が合い言葉の学校だから、地域も学校も共に祝えるよう知恵を集めていきたい。

・令和3年度は、楽観的に希望の年にしたい。

・オリパラ観戦も、子どもたちにぜひ行ってほしい。私も前回の東京オリンピックで学校として馬術競技を観戦したが、行けば生涯の思い出として残る。

・130周年は、私も成功させたい。

・入学式からマスクで、1年生の顔をなかなか覚えられなかった。

・最近、低学年の子が「タブレット重いよー」と言いながら登校していた。でも、自分のタブレットを持って、なんだか誇らしげな、見せびらかせたいような感じだった。

・運動会を始め、いろいろな行事を見ることができず、残念だった。

・3学期は怪我人が減ってきたということだが、我が子も矢口ギネスのことを報告してくれて、家で練習もしていた。子どもたちの体力向上への意識が高まったと感じる。

・これからどうなるか分からない中だが、地域と学校で協力したい。

・高学年の移動教室ができなくて、さぞかし残念だったと思うが、その代わりに、鎌倉実地学習や港みらいへの社会科見学など、子どもたちの励みになる校外行事を組んでくれてありがたい。

・敬老会報に矢口小学校の子どもたちの作品が多く紹介されている。そのことを見ても、矢口小の子どもは落ち着いて生活できていると感じる。

・130周年の行事を通して、地域としても先が見えるようになっていくことを期待している。

・学校のWEBサイトが保護者と学校をつないだことは間違いない。

・児童1人1台のタブレット端末が配置されたことで、地域との生のコミュニケーションがつながらなくなることを心配している。

・PTAとして、子どもたちと地域のつなぎ役として働くことができればと感じる。

終了後、130周年実行委員会の打ち合わせも行いました。

このたび誕生した新スクールキャラクターの「やぐらん」と、先輩キャラクターの「魂太郎」という学校を象徴するものができたので、これを大いに活用していくアイデアが数々出されました。

矢口渡地域と一体になって、地域が元気で笑顔があふれるような130周年の1年間にしていこうという方針で取組を始めることになりそうです。

全校朝会の話「はねぴょんについて」(2月15日)

校長室にあいさつに来た「はねぴょん」

先週の金曜、土曜と2日間にわたって、計画委員会がユニセフ募金を行ってくれました。全校の皆さんも協力してくれてありがとう。

ところで、今回のユニセフ募金には、大田区公PRキャラクターの「はねぴょん」も参加してくれましたね。そこで今日は、「はねぴょん」とは何者なのかということを紹介します。

大田区のホームページを見ますと、次のように書いてあります。

「大田区制70周年を契機に誕生した大田区公式PRキャラクターです。

『国際都市おおた』の魅力を積極的にPRすることを目的と使命に日々活動しています。

また、ツイッターなどで大田区の情報を全国、そして全世界へ発信しています。」

また、こんなふうにも紹介されています。

【なぜ「はねぴょん」という名前なのか?】

日本の空の玄関口「羽田空港」の「はね」、そして桜の名所や戦闘などを「ぴょんぴょん」と駆け巡ることから「はねぴょん」と名付けられました。

大田区が誕生したのは、太平洋戦争が終わった1年半後の1947年(昭和22年)3月15日です。

それまでは、大森区と蒲田区という2つの区に分かれていました。この2区が一緒になって大田区になったのです。大森の「大」+蒲田の「田」=大田となります。

大田区制70周年とは2017年です。この前の年、2016年に「はねぴょん」は誕生しました。

ですから、はねぴょんは今、5歳ということになりますね。

はねぴょんの体をよく見てみると、元になっているのは「ウサギ」ですね。

耳と頭の後ろは、飛行機の羽になっています。

肩からかけているのは、銭湯に行くときの「風呂おけ」です。

「はねぴょん」の名前入りタオルも持っています。

最後に「はねぴょん」があるインタビューに答えている内容を紹介します。

取材班 「大田区公式PRキャラクターや大田区観光PR特使をやっていてよかったと思うことはなんですか?」

はねぴょん「まちを歩いている時に、まわりの人たちがはねぴょんを見て笑顔になってくれたり、『はねぴょ~ん』と声をかけてくれることだぴょん。まちのみなさんとのたっくさんの楽しい思い出が、はねぴょんの宝だぴょん!」

取材班 「みなさんからは、どんな性格と言われますか?」

はねぴょん「おっちょこちょいとかはね~。自分ではしっかりものだと思っているんだけど、うっかりしちゃうはねね~。」

取材班 「はねぴょんの夢を教えてください。」

はねぴょん「世界中の人々に、大田区のことを大好きになってもらうことだぴょん。そのためには、たくさんがんばらないといけないはね~。これからもはねぴょんはみんなに笑顔を届けるために活動していくだぴょん!」

(インタビューは「大田区シティプロモーションサイト」より転記)

今日は、はねぴょんを通して、大田区のことを学びました。

皆さんもChromebookを使って、大田区のことをたくさん調べてみましょう。

ユニセフ募金 計画委員の頑張り(2月13日)

今日は月1回の土曜授業日です。

昨日と今日の2日間、計画委員会が主催しての「ユニセフ募金」を行いました。

今週、月曜日には、全校オンライン朝会で、ユニセフ募金で集まったお金がどのように役立つかを説明し、さらに昨日は宣伝の放送をかけ、とても熱心に取り組んでくれました。

そして朝は正門に立ち、全校児童に募金を呼びかけました。

そのかいあって、たくさんの募金が集まったようです。

それに加えて、昨日の新1年生保護者会で私から、

「明日の朝、8時から15分間ほど、矢口小にはねぴょんが来て、計画委員の高学年といっしょに、ユニセフ募金と朝のあいさつ運動をやってくれます。朝のお散歩と、学校までの登校練習のつもりで、お子様と一緒にぜひいらしてください。そして、お子様に10円でいいので持たせていただき、募金をさせてくださると、これから矢口小学校の1年生になるんだという実感が高まると思います。」

と宣伝をしておきましたので、たくさんの新1年生親子が募金に参加してくれました。

今回のように、みんなを笑顔にしてくれた計画委員とはねぴょんの頑張りに、心より感謝します。

今日も低学年児童は、はねぴょんと会って元気いっぱい

4月に入学する新入生も募金に来てくれました

はねぴょんが矢口小に来ました!(2月12日)

今日(12日)と明日(13日)の2日間、大田区公式PRキャラクターの「はねぴょん」が朝の20分間、正面玄関に立ちます。

計画委員さんたちが「ユニセフ募金」をしていることに合わせて、「はねぴょん」も募金を呼びかけると同時に、矢口小学校伝統の「日本一のあいさつ」を、登校してくる子どもたちとかわしています。

道行く人々も、「はねぴょん」を見て、笑顔になれたらうれしいことです。

なかには、幼児たちが「はねぴょん」に気付いて、近くまで来るという場面もありました。

明日の土曜授業の朝にも、「はねぴょん」に立ってもらいますので、少しでもお時間のある保護者の方は、ぜひ足を運んでいただき、ユニセフ募金にも協力していただけると幸いです。

はねぴょんと朝のあいさつ

はねぴょんは声を出せないから、子どもたちが声を出そう

正面玄関に立つはねぴょんを見て、みんな笑顔になれました

ユニセフ募金にも協力してね

「やぐらん」と「魂太郎 」の関係について(2月10日)

魂太郎(左)とやぐらん(右)

130周年スクールキャラクター総選挙をへて、「やぐらん」が1位に選ばれたことは、当サイト上でもご案内の通りです。

先日、当サイトをよく見ていただいている保護者の方から、ご質問がありました。

校内のすべての方々、そして地域の方々にもお伝えしておく必要がある、大切な質問内容でしたので、ここで説明いたします。

質問とは、

「新しいスクールキャラクターのやぐらんが誕生したことで、これまでの魂太郎はスクールキャラクターではなくなるのでしょうか。」

という内容でした。

それにお答えする形で、ここに記録しておきます。

☆ 魂太郎は、すでに矢口小キャラクターとして定着しているものであり、今後もスクールキャラクターとして使い続ける。

☆やぐらんは、130周年を記念して新しく誕生した「魂太郎のお友達キャラクター」である。

☆今後は、どちらも矢口小のシンボルキャラクターとして、同じように使っていく。

☆時と場に応じて、どちらを使うか選べる楽しさも含んでいる。

☆2匹のキャラクターが同時に使われることもあってよい。

☆複数のキャラクターのように、いろいろな個性が輝く、仲の良い矢口小学校でありたい。

このような趣旨で作成しております。

どうぞ選べる楽しさを味わいながら、学校関係者みんなに愛されるキャラクターとして、「魂太郎」と「やぐらん」を育てていってください。

理科の実験が楽しい4年生(2月9日)

本校の校長室前には理科室がありまして、主に4~6年生の理科学習で使っています。

今日も、教育委員会からのお客様と一緒に校内の授業観察をして回り、短時間で懇談してお見送りをしたのち、校長室に戻ってくると、理科室で集中して実験をしている4年生の姿が目に映りました。

あまりにも楽しそうだったため、「どれどれ、どんな実験をしているのかな。」とお邪魔しました。

実験は、ビーカーに「サーモインク」を溶かした水を入れ、カセットコンロを使って熱する。

水温が上昇すると、ビーカーの中の水は、どのように変化するのか観察します。

※サーモインクとは、水溶温度上昇により約40℃で青からピンクへ変色。 温度が下がるとピンクから青へ戻るインクで、 液を熱するとどのような変化が見られるかというものです。

写真のように、鮮やかに変色するため、とても分かりやすい。

このような楽しい実験をした後、子どもたちがどのような考察をするのか楽しみです。

こういう色から始めます

色がだんだん変わってきたね

火の真上がモヤモヤしているね

ほら、熱したらピンクになったよ

今週、低学年の子どもたちの話題になっていること(2月9日)

今、低学年の子どもたちが「これはなんだろう?」「どうしてここにあるんだろう?」と話題にしていることが、写真で紹介している絵です。

集会委員の5,6年生たちが用意したもので、どうやら今週の金曜日にある児童集会で使うようです。

知らないうちに、学校のいろいろな場所に貼られているため、それを見つけた低学年の子どもたちは、「このライオンやゴリラはなんですか?」と大きな疑問に思っているというわけです。

集会委員のみんなが仕掛けたものに、ねらい通り、低学年が引きつけられている。

集会委員たちや担当の教員たちは、きっとしめしめと思っていることでしょう。

ゴリラの絵

ライオンの絵

牛の絵

丑年だから牛が多いのかな

5年生の発展学習(2月5日)

5年生担任から報告がありまして、今日は記事を書いています。

まず、国語で学んだ「本の紹介をする」学習を発展させて、読書学習司書の協力も得て、図書室の本紹介コーナーに、おすすめする本の紹介記事を置かせてもらいました。

学んだことを、そこで終わらせるのではなく、学校のみんなに役立つように考えるというところまで発展させたことが、高く評価されます。

次に、社会の「自動車工場」の生産ラインを学んだ学習の発展です。

このことについては、「![]() 5年生の自動車工場が素晴らしい!」の記事でも紹介しましたが、その中で、さらに発展的に考えて、誰からも指示されずに戦車の工場を始めた子たちがいました。

5年生の自動車工場が素晴らしい!」の記事でも紹介しましたが、その中で、さらに発展的に考えて、誰からも指示されずに戦車の工場を始めた子たちがいました。

彼らは、設計図も自分達で作り、写真のような車両に造りあげました。

自動車制作の時とは、造る大変さが違うようで、さすがに他学年からの注文は受けていませんが、そのかわりに自作設計図面を「自由にお取りください」という形で、戦車展示の隣に置いています。

戦車の是非については目をつぶって、自らのアイデアで学んだことを別の形に発展させようとする態度は、「起業家教育」「未来ものづくり教育」のひとつの成果と言ってもよいのではないでしょうか。

本の後ろにあるのが5年生が作った本の紹介記事です

図書室後方に並んでいます

5年生有志がすべて自分達で考えた工場です

配布用のキットです

読み聞かせ「井上少年の事件簿」(2月3日)

小学校の担任の先生が製本してくれた日記です

今日は朝一番でボランティアの皆様による読み聞かせでした。

緊急事態宣言下にもかかわらず、集まってくださったボランティアの皆様に、心より感謝申し上げます。

おかげさまで、全学級で読み聞かせを実施することができました。

さて、校長の私ごとではありますが、読み聞かせ隊の一員として5年1組に行かせてもらいました。

1月にも3年1組で行いましたが、本を読むのではなく、「井上少年の事件簿」と題して、写真のようなハリセンでリズムをとりながら、自分の少年時代の数々の失敗談を、講談風に語りに語らせていただいております。

何しろ昭和時代の、街中に子どもだらけの時代の話ですから、令和の時代の素直な子どもたちにとっては信じられないような失敗談を続けております。

「人は、多くの失敗をくり返し、その失敗からたくさんのことを学びながら、大人になっていくのであります。」

これが最後のセリフ、伝えたいメッセージです。

さて、写真の本ですが、私が小学校5,6年の時に、担任のやすこ先生のご指導を受けながら書いた2年間の日記なのです。

今日はこの日記からも、事件簿の読み聞かせを行いました。

私の担任の先生は学級の児童全員への記念品として、自費で、卒業時までに写真のように製本をしてくださいました。

私の教員としての原点ともいえる1冊になっています。

ですから私は、20代の若手教員の頃から、自分の教育哲学として、「子どもの心の宝探し」をするのが教育者の使命であると自覚して、今でもそのことを貫いているのです。

この担任の先生は、私たちいたずらっ子の長所をたくさん認めてくださり、時には本気で討論し合い、育ててくださいました。

また、私たちを卒業させると、なぜか30代半ばでご退職をされました。

そしてなんとその後の中学1年生の1年間、卒業生の希望者に呼びかけ、1グループ6人程度の3グループに分けて、週に2回ずつ、夜に英語や数学、時には百人一首などの勉強を教えてくれたのです。

私が子どもたちの前に立ち、話をするということは、やすこ先生という「師の恩」に報いることでもあるのです。

全校朝会の話「矢口魂心丸 の話」(2月1日)

多摩川を渡る魂心丸

プールで進水式

今日から2月です。明後日2月3日は節分で、鬼退治のための豆まきの日ですね。

ですから今日は、このお面、煉獄さんのお面を着けて話をしますね。

煉獄の炎で、病気の鬼を焼き尽くしましょう。

それからもう一人、ゲストに来てもらっています。キョエちゃんです。

さあ、今日も矢口小歴史話・第4段です。

皆さん、矢口小の正面玄関に「舟」が置いてありますね。

写真で見せるとこれです。

なんで?・・・・・なんで舟が置いてあるの?・・・なんで?

では問題です。

A 矢口小にはむかし、海ぞくがいて、舟をきふしてくれた。

B 矢口小で、むかしの先生たちが、玄関のかざりのためにつくった

C 矢口小で、むかしの子どもたちが、勉強のためにつくった。

考え中、考え中、お・わ・り

答えはCです。子どもたちが勉強のためにつくりました。

そしてなんとこの舟に乗って、あの多摩川を渡ったんです。

それが読売新聞の記事になって残っています。

2005年3月7日(月曜日)読売新聞都民版の記事

「歴史の流れ渡る 僕らの舟 児童ら矢口渡復活」

多摩川を渡り、大田区と対岸の川崎市を結ぶ渡し舟「矢口渡」が6日、大田区立矢口小(多摩川1)の児童らの手によって復活した。

矢口渡は地元の足として使われていたが、第二京浜国道や多摩川大橋の開通で1949年に廃止された。

児童らは「矢口渡復活プロジェクト」と題して小舟を造り、見事に多摩川を渡ってみせた。

大田区矢口には、南北朝時代の武将、新田義興(1331~58)が鎌倉に攻め込む際、渡し舟で多摩川を渡る途中に謀略にはまり自刀したという記録が残されており、この当時から渡し舟が通っていたと考えられている。

戦前までは、大田区の農家が渡し舟に乗り、川崎市側にあった畑に農作業へ出かける光景も見られたという。

矢口小では、6年生の総合学習の授業の一環で、こうした地域の歴史を学ぶため、渡し舟を復活させることになった。

地元のお年寄りに渡し船の様子を聞くなど昨年9月から準備を始め、長さ5メートルの小舟造りに挑戦することになった。

舟造りには、区内のカヌー愛好会「大森青ベカカヌークラブ」が全面的に協力。

週2回の授業時間や放課後を使って作業を進めた。

「魂心丸」と命名された舟は昨年11月に完成し、学校のプールで進水式を行った。

2月には、実際に多摩川を進めるかどうかテストした。

この日の渡し舟復活は、多摩川大橋のたもとで行われた。

カヌークラブのメンバーや消防署員らが見守る中、児童ら80人が15チームに分かれ、それぞれ大田区側と川崎側に待機。

午前9時にスタートし、川幅約120メートルの多摩川を往復した。

途中、船が下流に流されてしまいそうになる場面もあったが、児童らは力強くこぎ続け、無事に両岸を行き来した。

児童のひとりは「友達やカヌークラブなど、みんなの支えがあったからできた」と話していた。

今日の話もホームページに載せておきますから、皆さんも、だれかに「この舟はどうして置いてあるんですか?」と聞かれたら、答えられるように勉強しておきしょう。

それからもう一つ、130周年キャラクター総選挙で1位になった「やぐらん」のイラストを、図工のH先生がパソコンできれいに描き直してくれました。

いろいろなことに使えるようにしてありますので、こちらもホームページに載せておきます。

みんなで使っていきましょう。

新聞記事画像

やぐらん